Quelle: Zeit Online

Ungarn gilt plötzlich vielen EU-Staaten als Beweis, dass Zäune Flüchtlinge aufhalten und Abschottung gelingen kann. Doch das ist ein Irrtum.

Von Philip Faigle, Ungar

In einer Nacht Ende Februar, als Europa seine Grenzen nach und nach schließt, wird Reza Salah* von lauten Stimmen geweckt. Es ist Mitternacht im Lager von Šid, ein Flüchtlingscamp in Serbien nahe der ungarischen Grenze. Taschenlampen leuchten in die Zelte, in denen die Flüchtlinge dicht gedrängt liegen, neben Reza schläft seine Frau Sarah*. „Raus“, rufen die uniformierten Männer. Es sind Beamte der serbischen Polizei. „Wir bringen euch nach Deutschland“.

Das Paar greift seine Taschen, Salah schlüpft in eine Sportjacke. Die Nacht ist Ende Februar beißend kalt. Vor dem Eingang des Camps warten Busse mit laufendem Motor. Die Polizisten treiben die Flüchtlinge in die Fahrzeuge, Kinder, Familien, an Bord ist auch eine schwangere Frau. Als sie durch die Dunkelheit fahren, zückt Salah sein Smartphone und schaut auf Google Maps: Der kleine blaue Punkt bewegt sich Richtung Norden. Direkt auf die ungarische Grenze zu.

Salah weiß, dass Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán die Flüchtlinge der Welt gewarnt hat: „Kommt nicht hierher“. Daheim, in der iranischen Hauptstadt Teheran, lange vor seiner Flucht, hatte Salah den Politiker im Fernsehen sprechen gesehen. Salah weiß, dass es strafbar ist, den Zaun an der serbischen Grenze zu überqueren. Warum fahren sie dann in Richtung Ungarn?

Was folgt, wird Salah Tage später berichten und ein Zeuge wird es bestätigen: Die serbischen Beamten fahren den Bus an den Grenzzaun und legen ihre Uniformen ab. Dann gehen sie zum Zaun, heben ihn an und schieben die Flüchtlinge unter den Maschen durch. Mehr als 100 werden in dieser Nacht illegal nach Ungarn einreisen. Kaum einer von ihnen ahnt, was sie erwartet.

Noch im Sommer vergangenen Jahres wanderten eine halbe Million Menschen vom Süden in den Norden Ungarns, die meisten waren auf dem Weg nach Deutschland. Dann befahl Orbán, an der serbischen Grenze einen Zaun zu bauen, 175 Kilometer lang, drei Meter hoch, geschützt mit Nato-Draht. Orbán ließ im ganzen Land Plakate kleben, auf denen Slogans standen wie: „Wenn Du nach Ungarn kommst, kannst du den Ungarn nicht die Jobs wegnehmen“. Er peitschte ein neues Einwanderungsgesetz durch das Parlament, das nach Ansicht von Juristen gegen zahlreiche internationale Verträge verstößt, unter anderem gegen die Genfer Konvention.

Wer seither unter dem Grenzzaun herkriecht oder über ihn klettert, macht sich strafbar. Wer den Zaun beschädigt, kann für fünf Jahre ins Gefängnis kommen. Wer es dennoch auf legalem Weg nach Ungarn schafft, hat kaum eine Chance auf Asyl, weil die ungarische Regierung Serbien zum sicheren Herkunftsland erklärt hat. Fast alle Flüchtlinge kommen über die serbisch-ungarische Grenze.

Als einen „Sieg der Vernunft“ wird Orbán seine Politik auch an diesem Montag anpreisen, wenn die Regierungschefs der EU in Brüssel zusammen kommen, um über eine europäische Lösung in der Flüchtlingsfrage zu verhandeln. Ungarn habe den Beweis erbracht, dass nationale Abschottung und Zäune wirken – so sehen es auch andere Staaten entlang der Balkanroute, die die Wanderung von Hunderttausenden Flüchtlingen durch Europa stoppen wollen.

Österreich hat einen Zaun an der Grenze zu Slowenien gebaut und plant weitere am Brenner und vor dem Karawankentunnel. Kroatien bewacht seine Grenze und lässt nur Syrer und Iraker durch, manchmal auch Afghanen. Mazedonien verteidigt seine Grenze zu Griechenland mittlerweile mit Tränengas. In Brüssel werden die Staatschefs womöglich vereinbaren, die gesamte Balkan-Route abzuriegeln. Längst ist die Zeit vorbei, in der Europas Politiker mit Abscheu auf Orbáns rigide Abschottungspolitik blickten. Der Orbánismus gewinnt immer neue Anhänger.

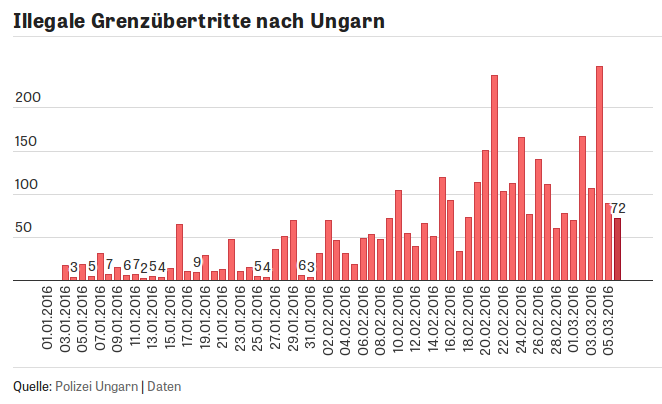

Doch in Wahrheit hält der Zaun zwischen Ungarn und Serbien immer seltener auf. Noch im November zählte die Polizei maximal 30 bis 40 „illegale Grenzübertritte“ täglich. Mittlerweile sind es an manchen Tagen mehr als 100, am vergangenen Freitag waren es fast 250. Die Flüchtlinge klettern über die Zäune und reißen sich am Nato-Draht Hände, Beine und Kleidung auf. Sie suchen nach Löchern in den Maschen und kriechen hindurch. Sie versuchen, nach Ungarn zu kommen, egal ob das Land sie will, egal zu welchem Preis.

Es klingt wie ein Paradox, doch es ist nur die Logik von nationaler Abschottung: Der ungarische Zaun funktionierte so lange gut, wie niemand anderes Zäune baute. Jetzt aber, da viele Staaten entlang der Balkanroute ihre Grenzen schließen und dem ungarischen Modell folgen, versuchen es wieder mehr Flüchtlinge über Ungarn.

Als Salah und die anderen Flüchtlinge in der Nacht unter dem Zaun durchkriechen und loslaufen, kommen sie nur wenige Meter weit. Polizeiwagen nähern sich über die Grenzstraße, das Licht der Sirenen und Scheinwerfer erhellt die Wiesen. Kaum ein Flüchtling entkommt. Die ungarische Polizei bewacht den Grenzstreifen mit Infrarotkameras, Hunden und Grenzpatrouillen, 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche.

Auf der Wache vergehen Stunden mit Warten, Verhören, Formularen. Zu sechst werden sie in eine kleine Zelle gesperrt. Salah erzählt den Polizisten, warum sie aus dem Iran geflohen sind: Vor wenigen Monaten sei er, laut den offiziellen Dokumenten in Teheran geboren am 21. März 1978, zum katholischen Glauben übergetreten. Er habe deshalb Drohungen erhalten, im Iran gebe es keine Meinungs- und de facto auch keine echte Religionsfreiheit. Er sei ein studierter Informatiker. Er wolle in Großbritannien arbeiten, wo schon Verwandte von ihm leben. Deshalb habe er vor einigen Wochen im Iran einen Schlepper angeheuert, um ihn mit vielen anderen auf der Hoffnungsroute des vergangenen Sommers nach Europa zu bringen: über die Türkei und das Meer nach Griechenland, weiter nach Mazedonien, Serbien, schließlich in den Norden.

Ein Gericht an der Grenze arbeitet im Ausnahmezustand, selbst am Wochenende

Ein Polizist bedrängt Salah, seine Fingerabdrücke zu hinterlassen und ein Dokument zu unterzeichnen. Es ist auf Ungarisch, Salah versteht kein Wort. Als er sich weigert, droht ihm der Beamte, ihn in ein geschlossenes Camp zu bringen. Salah unterzeichnet. Später wird er erfahren, dass er gerade Asyl beantragt hat.

Die Beamten ziehen Salah und seiner Frau die Schnürsenkel aus den Schuhen, damit sie sich in der Zelle nicht erhängen können. Sie binden ihnen weiße und grüne Bändchen um die Armgelenke: „Afg.“ steht darauf, für Afghanistan, und eine Nummer: „399“. Offenbar ein Fehler der Beamten. Auf dem grünen Bändchen steht die Uhrzeit, zu der man sie an der Grenze gefasst hat. Alle Flüchtlinge müssen einen grünen oder weißen Mundschutz tragen. Manche bekommen Handschellen angelegt.

Ein Kleinbus bringt sie in die nächstgelegene Stadt Szeged, eine Kleinstadt an der Grenze. Der Wagen hält im Innenhof des Justizpalastes, ein neo-klassizistischer Bau am zentralen Széchenyi-Platz. Jeder Flüchtling soll so schnell wie möglich verurteilt werden. Das ist Teil der ungarischen Abschreckungspolitik. Innerhalb von 72 Stunden müssen Flüchtlinge von den Behörden vernommen und vor Gericht gestellt werden.

Wer den Justizpalast besucht, um einen der Prozesse zu beobachten, durch die auch Salah an jenem Spätfebruartag gegangen ist, sieht ein Gericht im Ausnahmezustand: Polizisten, Richter, Staatsanwälte, Übersetzer für Arabisch, Urdu, Paschtu, Spanisch drängeln sich über die in freundlichem Gelb gestrichenen Flure. Eine Gerichtsdienerin schiebt in einem Supermarktwagen scheppernd Akten vor sich her. Hin und wieder öffnen sich Türen. Gruppen von schweigenden Afghanen, Iranern, Somaliern werden über die Flure in Gerichtssäle geführt, manche mit zerrissenen Hosen und Pullovern, mit Wunden an Beinen und Armen. Spuren des Stacheldrahts.

Weil die Zahl der illegalen Grenzübertritte steigt, finden in den Gerichtssälen von Szeged Prozesse im Viertelstundentakt statt, von neun Uhr morgens bis zum Abend, sogar am Wochenende. Allein seit dem Jahresbeginn wurden mehr als 1.700 Menschen wegen illegalen Grenzübertritts verurteilt, allein 40 sind es an diesem Nachmittag.

Eine Anwältin hat sich die Namen ihrer Klienten auf kleine weiße Zettel notiert. Persönlich kennt sie keinen der Flüchtlinge und sie wird sie auch bis zum Prozess nicht kennen lernen. Zu wenig Zeit, zu viele Beschuldigte. Die Übersetzer sind so rar, dass manche von ihnen rund 130 Euro pro Verhandlung verdienen, für weniger als eine halbe Stunde. Eine Staatsanwältin, spezialisiert auf Wirtschaftsstrafrecht, wird heute gleich ein halbes Dutzend Flüchtlinge anklagen. „Manche haben hier schon bis zur Erschöpfung gearbeitet“, sagt sie. „Deshalb müssen jetzt auch andere von uns einspringen.“ Wenn Salah sich an den Tag vor Gericht erinnert, fällt ihm vor allem auf, wie schnell der Prozess vonstatten ging. „Richtig verteidigt wurden wir da nicht.“

In Gerichtssaal Nummer 8 stehen zwei Pakistaner vor dem Richter, junge Männer Anfang 20. Ihre Körper stecken noch in den Winterklamotten, die sie auf der Flucht trugen, über ihren Köpfen flackert eine Neonröhre. Die Richterin verliest im Eiltempo die Punkte der Anklage, die Zeit drängt, der Dolmetscher muss weiter zum nächsten Polizeiverhör. „Die Anklagten sind beschuldigt, die serbisch-ungarische Grenze illegal übertreten zu haben“. Es sind Bausteinsätze, aus denen die Richter und Staatsanwälte ihre immer gleichen Anklagen und Urteile stricken.

Die beiden Pakistaner berichten, wie ein Schlepper sie an die Grenze gefahren und ihnen ein Loch im Zaun gezeigt hat. Auf der anderen Seite, habe der Mann gesagt, werde ihnen geholfen. „Wir wussten nicht, dass wir eine Straftat begehen“, sagt der eine. Der andere sagt leise: „Es tut uns leid.“

Das Gericht in Szeged ist keines, das lange zögert. Die Staatsanwältin hält ihr Schlussplädoyer. Strafmildernd wirke sich aus, dass die Beklagten ihr Vergehen eingestanden hätten, strafverschärfend sei hingegen, dass solche Verbrechen derzeit oft geschehen. Das Urteil: Für ein Jahr müssen die Beschuldigten das Land verlassen, die Kosten trägt das Gericht. Raus aus Ungarn für ein Jahr, das ist auch die Strafe, die Reza Salah und seine Frau erhalten. Ein Urteil für alle.

Nur zehn Minuten fährt ein Kleinbus die Salahs vom Gericht zum nationalen Einwanderungsamt, ein heruntergekommener Bau an einer Ausfallstraße. Ein schweres Eingangstor aus Eisen, dahinter Dutzende Räume für all jene, die gerade am Gericht ihr Urteil erhalten haben und nun darauf warten, wie es weitergeht. In den Schlafräumen liegen Matratzen auf dem Boden, auf den Fensterbrettern ausgebrannte Kippen, es stinkt nach Urin. Vor dem Empfang patrouillieren Soldaten, das Maschinengewehr im Anschlag.

Fast alle Flüchtlinge auf dem Amt haben Asyl beantragt, so wie die Salahs. Doch kaum jemand rechnet damit, Schutz in Ungarn zu bekommen. Ungarn hat im vergangenen Jahr 146 Menschen Asyl gewährt – bei knapp 25.000 zu Ende gebrachten Verfahren. „De facto erhält in Ungarn kaum noch jemand Asyl“, sagt Gábor Gyulai, der seit mehr als zehn Jahren für das ungarische Helsinki-Komitee die Flüchtlingspolitik der Regierung beobachtet. „Und diejenigen, die doch Asyl bekommen, erhalten keinerlei Hilfe vom Staat. Viele werden arbeitslos und geraten in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Manche werden sogar obdachlos.“

Die meisten der Menschen, mit denen die Salahs in den nächsten Stunden auf ihr Schicksal warten, wollen nicht in Ungarn bleiben. Sie wollen weiter, nach Österreich, Deutschland, Schweden, oder wie die Salahs: nach England. Die ungarischen Beamten werden viele von ihnen nicht weiterreisen lassen. Das Urteil des Gerichts lautet: Ausreise in das nächste sichere Herkunftsland, aus dem die Flüchtlinge gekommen sind. In den meisten Fällen bedeutet das zurück nach Serbien. Weil das Nachbarland die Flüchtlinge aber nicht zurückhaben will, beginnt ein monatelanges Warten, dessen Sinn sich von außen nur schwer erschließt.

Die Regierung baut ein weiteres Lager für 500 Menschen

Auch die Salahs haben von den gefängnisartigen Camps gehört, in denen die Flüchtlinge während dieser Zeit festgehalten werden sollen. Drei offene und drei geschlossene unterhält der ungarische Staat. Die berüchtigtsten stehen in Kiskunhalas und Nagyfa im Süden des Landes. Sie sind halb Gefängnis, halb Flüchtlingslager, umzäunte Anlagen im Niemandsland, die Flüchtlinge in Kiskunhalas dürfen das Lager bis zur ihrer Freilassung nicht verlassen. Nach Schätzungen des Helsinki-Komitees sitzen derzeit mehr als 420 Asylbewerber und mehr als 300 weitere Migranten in geschlossenen Einrichtungen ein.

„Mittlerweile sitzen mehr Asylbewerber in geschlossenen Camps als in offenen“, sagt Gábor Gyulai vom Helsinki-Komitee. Für Gyulai ist das ein absurdes System: „Alles zielt darauf ab, die Flüchtlinge abzuschrecken, hierher zu kommen“, sagt er. „Aber unter dem Strich haben wir nun doch Tausende Asylbewerber im Land, die wir versorgen müssen, ohne allerdings unsere internationalen Pflichten zu erfüllen. Wenn die Prozesse gelaufen sind, lassen sie die Flüchtlinge oft einfach frei, die meisten ziehen weiter.“ Wie sinnvoll, fragt Giuliya, kann also eine Politik sein, die nur den Preis der Migration nach oben treibt, die Menschen aber nicht aufhält?

Die Regierung verweigert Reportern den Zutritt zu den geschlossenen Camps. Glaubt man Menschenrechtsorganisationen, fehlt es den Bewohnern dort immer wieder an fundamentalen Dingen: frischer Kleidung, medizinischer Versorgung, Übersetzern. In einem Bericht des Europäischen Menschenrechtskommissars ist zu lesen, dass es in den Lagern von Bettwanzen und anderem Ungeziefer wimmelt, dass es im Winter fünf Grad kalt ist und manche Flüchtlinge ohne Pullover ausharren. Psychologen der Hilfsorganisation Cordelia, die in den Camps arbeiten, berichten von Flüchtlingen, die in ihren Heimatländern in Foltergefängnissen saßen und unter den haftähnlichen Bedingungen retraumatisiert werden. Oft werden Frauen von ihren Männern getrennt, Väter von ihren Kindern. Selbst der Oberste Gerichtshof hat die Praxis der geschlossenen Camps für Asylbewerber 2013 für ineffektiv erklärt. Geändert hat sich seither nichts.

Als die Beamten Salah mitteilen, dass er in ein offenes Camp kommt, ist er zuerst erleichtert. Dann erfährt er, dass seine Frau in ein anderes Lager gebracht werden soll, etwa eine Autostunde entfernt. In den Räumen des Einwanderungsamtes sieht sich das Paar ein letztes Mal, dann fährt ein Kleinbus Salah Richtung Nordwesten, in einen Ort namens Bicske, rund 40 Kilometer westlich der Hauptstadt Budapest.

Nur der Drahtzaun weist auf ein Flüchtlingslager hin, die vorerst letzte Station von Salahs Reise. Wie eine Ferienanlage liegt das Camp am Rande einer Landstraße, Bungalows in Pastellfarben, umgeben von Grün. In der Nachbarschaft erhebt sich das Gebäude eines Tesco-Supermarktes, davor ein gewaltiger Parkplatz.

Schnell wird Salah klar, dass er einer der Glücklichen im Lager ist, obwohl er von seiner Frau getrennt wurde. Ein Afghane, noch keine 20, erzählt, er habe es bereits bis in die Schweiz geschafft, doch die Behörden hätten ihn nach Ungarn zurückgeschickt, weil er sich dort im vergangenen Sommer registriert hatte. Drei Monate habe er in einem geschlossenen Lager in Kiskunhalas gesessen, erst vor Tagen wurde er freigelassen. Nun habe er hat kein Geld mehr und werde halb verrückt.

Ein neuer Tag, Ende Februar, der Himmel ist blau, Reza Salah läuft durch die Gänge des Tesco-Supermarktes, er will eine Telefonkarte für sein Smartphone kaufen. Und neue Schuhe für einen befreundeten Iraner aus dem Camp. Im Lager hat man ihm gesagt, dass er seine Frau bald wieder sehen kann. Bald, so haben sie es ihm versprochen, sollen sie in ein gemeinsames, offenes Lager verlegt werden. Dann, sagt er, wolle er so schnell wie möglich weiter, bloß weg aus Ungarn. Er wisse auch schon wie.

* Namen von der Redaktion geändert

Mitarbeit: Daniel Mayer