Zeit Online | 19.07.2017

Private Rettungsschiffe im Mittelmeer helfen Schleuserbanden, behaupten EU-Politiker. Doch eine Auswertung der Positionsdaten zeigt: Die Helfer halten sich an die Regeln.

Von Kai Biermann, Karsten Polke-Majewski, Tilman Steffen und Sascha Venohr

Ingo Werth sitzt in seinem Haus im Hamburger Stadtteil Bergedorf. Doch eigentlich ist er gar nicht hier, sondern auf dem Mittelmeer, zwölf Seemeilen vor der libyschen Küste. All seine Gedanken und Worte kreisen nur um diesen einen Punkt. Immer wieder wischt er seine grauen Haare ungeduldig aus der Stirn, wenn er von dem erzählt, was er dort gesehen hat.

Ingo Werth rettet Menschen. Seit 2015 fischt er sie aus dem Mittelmeer. Eigentlich hat er eine Autowerkstatt. Seefahrt war lange nur ein Hobby, er hat einen Schein als Hochseeskipper für Segelboote. Doch dann sah er die Bilder der Ertrunkenen im Mittelmeer. Sie ließen ihn nicht mehr los. Also überließ Werth die Werkstatt seinem Bruder und einem Partner und brach auf, um Flüchtlingen zu helfen.

Anfangs steuerte er ein Rettungsschiff für die private Organisation Sea-Watch, inzwischen arbeitet er für das neue Projekt Mission Lifeline. „Das Wichtigste ist jetzt, zusätzliche Schiffe hinzubringen“, sagt Werth. Zu viele Menschen geraten in Seenot, zu wenige werden gerettet. Davon ist er überzeugt.

110.374 Menschen schafften es in diesem Jahr über das Mittelmeer nach Europa. So zählt es das UN-Flüchtlingshilfswerk. Die meisten von ihnen fuhren über die zentrale Route von Libyen nach Italien. Zwei Drittel der Flüchtlinge waren in Schlauchboote gestiegen. „Keines dieser Gummiboote ist in der Lage, das Festland zu erreichen“, sagt Werth. Die Schlepper zwingen 120, manchmal 150 und mehr Leute auf die Schlauchboote, viel zu viel Last für die billig zusammengeklebten Gummihüllen. Mehr als 2.300 Flüchtlinge ertranken allein 2017.

„Diese Menschen sind schon in Seenot, wenn sie den Strand verlassen“, sagt der ehrenamtliche Retter. Europäische Behörden bestätigen seine Einschätzung. „Mit ihren geringen Vorräten und ihrem Grad an Überladung sind die Flüchtlingsboote tatsächlich bereits in dem Moment ein Seenotfall, wenn sie ablegen“, schrieb der italienische Konteradmiral Enrico Credentino schon im Januar 2016 in einem geleakten Bericht der EU-Militärmission Sophia, die im Mittelmeer Schleuser jagen und Schiffbrüchige retten soll (hier als PDF bei WikiLeaks).

Auch viele Freiwillige wollen schiffbrüchige Flüchtlinge retten. Erfahrene Hilfsorganisationen wie Save the Children und Ärzte ohne Grenzen entsandten große Schiffe, die die Geretteten medizinisch versorgen und nach Italien bringen können. Kleine Initiativen wie Sea-Watch, Sea-Eye oder Jugend rettet schickten Boote, die nur wenige Menschen aufnehmen können. Sie verteilen vor allem Rettungsmittel und sichern vom Sinken bedrohte Schlauchboote, bis Hilfe eintrifft. Neben den Freiwilligen sind auch Schiffe der EU-Militärmission EUNAVFOR MED (Operation Sophia), der europäischen Grenzschutzagentur Frontex (Operation Triton) und der italienischen Küstenwache im Einsatz. Sie alle retten Tausende von überladenen Holzkuttern und aus Schlauchbooten.

Europas Innenminister jedoch wollen freiwilligen Rettern wie Werth die Arbeit nun erschweren. Sie verlangen, dass sich die Hilfsorganisationen von der libyschen Küste fernhalten. Zehn Organisationen sind dort im Einsatz. Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka fordert sogar harte Strafen für „selbst ernannte Seenot-Retter“. Einzelnen Organisationen warf er vor, sogar mit Schleuserbanden zu kooperieren.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière kritisiert ebenfalls das Vorgehen einiger Hilfsorganisationen. Die italienischen Behörden untersuchten Vorwürfe gegen die freiwilligen Helfer, sagt der Innenminister: „Zum Beispiel, dass Schiffe ihre Transponder regelwidrig abstellen, nicht zu orten sind und so ihre Position verschleiern.“ Das schaffe kein Vertrauen. Wie Flugzeuge haben auch Schiffe Transponder, die ständig die Position funken. Der unausgesprochene Verdacht, der hinter diesem Vorwurf steht: Die freiwilligen Helfer wollten verbergen, wenn sie der Küste und damit den Schleppern näher kommen als zulässig.

22 Kilometer im Dunkeln über offenes Meer

Zwölf Seemeilen, 22 Kilometer – so weit müssen es die Flüchtlingsboote schaffen, die nahezu jede Nacht am Strand zwischen Zuwara und Al-Sawija in Richtung Europa ablegen. Dort verläuft die international anerkannte Grenze, die die Helfer nicht überschreiten dürfen. Kommen die Boote nicht so weit und werden von der libyschen Küstenwache gefunden, werden ihre Passagiere zurück an den Strand gebracht und in Lager gesteckt, in denen ihnen Folter, Vergewaltigung und Zwangsarbeit drohen. Erst nach zwölf Seemeilen warten die Schiffe von Hilfsorganisationen wie Sea-Watch oder Ärzte ohne Grenzen, um die Menschen zu retten und nach Italien zu bringen.

Zone der meisten Rettungsaktionen

Die Heatmap zeigt die Positionen der NGO-Rettungsboote im Zeitraum 21. Juni bis 6. Juli 2017.

Wer die Daten der Schiffstransponder auswertet, AIS (die Abkürzung für Automatic Identification System) genannt, die den Standort jedes zivilen Schiffs auf den Meeren zeigen, erkennt das Muster sofort. ZEIT ONLINE hat die Positionen aller Schiffe der Hilfsorganisationen über zwei Wochen lang beobachtet. Zu sehen ist, wie sie kurz hinter der Zwölf-Meilen-Grenze Tag und Nacht einen 80 Kilometer breiten Korridor abfahren. Anschließend bewegen sie sich nach Malta, Sizilien oder Süditalien, um die Geretteten in sichere Häfen zu bringen, wie es das Seerecht verlangt.

Beim Blick in die Daten wird nachvollziehbar, warum die Innenminister misstrauisch sind. Es gibt Lücken in den Funksignalen der Transponder. Manchmal senden die Schiffe für viele Stunden kein Positionssignal. Doch dafür gibt es mehrere plausible Erklärungen. Die wichtigste: Die AIS-Sendeanlagen an Bord gerade kleinerer Schiffe sind nicht stark genug, damit ihr Signal immer eine Funkstation erreicht. Nur große Schiffe senden ihr AIS-Signal und das aller anderen Schiffe in ihrer Nähe direkt an Satelliten. Kleinere Schiffe funken nur mit den Landstationen. Die aber decken nicht das ganze Mittelmeer ab, wie auf dieser Karte zu sehen ist. Manchmal ist auch schlechtes Wetter schuld an Funklücken.

Proactiva Open Arms, Betreiber des Schiffes Golfo Azzurro, schreibt auf entsprechende Fragen, die Crew habe immer wieder einmal Schwierigkeiten mit den AIS-Funktranspondern. Aber alle angefragten Rettungscrews schreiben auch übereinstimmend: „Wir schalten das AIS niemals absichtlich aus.“ Dafür existiere auch kein Grund. Weil es die Probleme mit der Sendeleistung gibt, schickt die Golfo Azzurro ihre Position sogar zusätzlich alle zwei Stunden direkt an das Rettungszentrum in Rom.

Helfer sind Opfer einer fatalen Dynamik

Auch der zweite Vorwurf des Bundesinnenministers lässt sich auflösen. „Mein italienischer Kollege sagt mir auch, dass es Schiffe gibt, die in libysche Gewässer fahren und vor dem Strand einen Scheinwerfer einschalten, um den Rettungsschiffen der Schlepper schon mal ein Ziel vorzugeben“, sagte de Maizière.

Tatsächlich überfuhren in dem von ZEIT ONLINE beobachteten Zeitraum private Rettungsschiffe zwei Mal die Zwölf-Meilen-Grenze und steuerten näher an die Küste heran. Am 22. Juni fuhr die Iuventa der Organisation Jugend rettet in die Zone, ebenso ein Schnellboot von Sea-Watch. Am 26. Juni hielt sich das Sea-Watch-Schnellboot nochmals innerhalb der Zone auf. Doch beide Einsätze waren von der italienischen Rettungsleitstelle in Rom angewiesen und mit den libyschen Behörden abgestimmt worden. Die Schiffe wurden von Rom gebeten, dorthin zu fahren.

Keiner, auch kein freiwilliger Helfer, rettet auf gut Glück. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit den staatlichen Stellen vor allem in Italien, das die Hauptlast der Rettungsmissionen trägt. Die Seenotrettungsleitstelle in Rom namens MRCC (Maritime Rescue Coordination Center) koordiniert die Schiffe, auch die der privaten Organisationen. Geholfen wird, weil das internationale Seerecht es fordert. Jeder Seemann ist verpflichtet, Schiffbrüchige zu retten, egal woher sie kommen. So schickt das MRCC auch Helfer in die libyschen Hoheitsgewässer, wenn dort Boote untergehen und niemand sonst in der Nähe ist. Und bei Dunkelheit suchen sie die im Wasser treibenden Menschen auch mit Scheinwerfern.

Aber fördern die Rettungsorganisationen damit das Geschäft der libyschen Schleuserbanden?

Schon seit mehr als zehn Jahren fliehen Menschen aus Afrika über das Mittelmeer nach Europa. Doch 2015 nahm die Flüchtlingswanderung ein gewaltiges Ausmaß an. Nicht nur über die Balkanroute, sondern auch über das zentrale Mittelmeer kamen sehr viel mehr Menschen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan, auch aus Eritrea und Westafrika. Im Frühjahr 2015 ging kurz vor Lampedusa ein Holzboot mit Hunderten Menschen unter, viele in Europa waren darüber entsetzt.

Schlepper zwingen Flüchtlinge in die Boote

Noch während Politiker der EU-Länder über Hilfsaktionen verhandelten, machten sich einige Freiwillige auf, charterten ehemalige Fischerboote und Forschungsschiffe und fuhren nach Süden, um Schiffbrüchige zu bergen. Nun haben sie das Gefühl, zum Sündenbock dafür gemacht zu werden, dass die EU-Staaten seit mehr als zwei Jahren zu keiner einheitlichen Flüchtlingspolitik finden. Sie täten nur das, „wozu die Staaten der EU offensichtlich nicht willens sind: Menschen vor dem Ertrinken zu retten“, schreibt Ärzte ohne Grenzen.

Zugleich entwickelte sich jedoch eine fatale Dynamik. Denn die Schleuser, die an den Flüchtlingen Geld verdienen, sahen schon bald, dass ihre Boote nun nicht mehr das italienische Festland erreichen mussten. Für ihr tödliches Geschäftsmodell reicht es aus, dass ihre Passagiere darauf hoffen können, auf hoher See aufgenommen zu werden. Also setzten die Schlepperbanden immer billigere, immer unsichere Boote ein und gaben ihnen immer schwächere Motoren mit. Die Helfer mussten so immer näher an die libysche Küste heranrücken, um zu verhindern, dass noch mehr Menschen ertrinken.

Weil die Schlepper das wissen, bringen sie immer mehr Menschen in Lebensgefahr. Einige Schlepper zwingen Flüchtlinge sogar mit Waffengewalt auf die überfüllten Schlauchboote. „Niemand, der bei Verstand ist, würde auf so ein Gummiboot mit 110 Menschen an Bord steigen“, sagte ein 20-jähriger Flüchtling aus Benin, der in einem Bericht des niederländischen Instituts für internationale Beziehungen Clingendael (hier als PDF) über das Schleppergeschäft zitiert wird. „Aber wenn dir eine Waffe an den Kopf gehalten wird? Es war die einzige Chance, die ich hatte.“

Mathias Menge fuhr mehr als zwei Jahre lang als Rettungskoordinator auf der Aquarius mit, einem großen Rettungsschiff, das von der Hilfsorganisation SOS Méditerranée betrieben wird. Er hat beobachtet, wie sich die Situation in diesem Zeitraum veränderte. „2016 kamen die Boote vereinzelt, es waren höchstens zwei oder drei an einem Tag. In diesem Jahr waren wir schon von zwölf oder mehr Booten umringt. Das übersteigt alle Rettungskapazitäten.“ Am Ostersonntag 2017 musste sogar ein Helferschiff selbst um Hilfe rufen. Es wurde von so vielen Flüchtlingen umringt, dass es sich in Seenot sah.

Inzwischen haben die Schlepper offenbar auch gelernt, welches Schiff welcher Hilfsorganisation wie viele Menschen bergen kann. Und sie wissen wegen der Transpondersignale, wo sich welches Schiff aufhält. Helfer berichten, sie fänden vor allem dann viele Schlauchboote, wenn die großen Schiffe nahe der Küste auftauchen. Ist nur eines der kleineren Rettungsschiffe in der Nähe, kommen kaum noch Flüchtlinge.

Retter sollen nicht dort sein, wo die Not ist?

Kritiker vor allem aus Italien und Österreich warnen deshalb, die freiwilligen Retter böten sich den Schleppern als Transporteure geradezu an. Die Retter halten diesen Vorwurf für zynisch. „Es ist bereits unterlassene Hilfeleistung, die Schiffe nicht dort zu konzentrieren, wo die Not ist“, sagt Werth.

Die EU will den Rettungsorganisationen nun einen Verhaltenskodex vorschreiben. Bisher gibt es nur einen Entwurf dieses Code of Conduct. Die wichtigsten Forderungen: Schiffe der Hilfsorganisationen dürfen nicht in die Hoheitsgewässer Libyens eindringen; sie dürfen Flüchtlingsbooten, die in Seenot zu geraten drohen, keine Lichtsignale geben, um ihnen nicht den Weg zum Rettungsschiff zu weisen; sie dürfen aufgenommene Flüchtlinge nicht an andere Schiffe übergeben, sondern müssen sie selbst in einen europäischen Hafen bringen; sie müssen EU-Grenzbeamte oder Polizisten bei ihren Fahrten mitnehmen, damit diese auf den Flüchtlingsbooten nach Schleppern suchen können. Halten sie sich nicht an diese Regeln, will ihnen Italien den Zugang zu seinen Häfen verweigern.

Aber was wird geschehen, wenn die Schiffe der Hilfsorganisationen nicht mehr vor der Zwölf-Meilen-Zone kreuzen? Wenn sie dort seltener auftauchen, weil sie tagelang zu italienischen Häfen unterwegs sind, um die Geretteten abzuliefern? Wird sich die Hoffnung der EU erfüllen, dass dann keine Flüchtlinge mehr kommen?

Mehr Retter heißt: weniger Tote

Im März 2017 veröffentlichten Elias Steinhilper und Rob Gruijters von der Universität Oxford eine Studie, in der die Rettungsaktionen im Mittelmeer über mehrere Perioden hinweg miteinander verglichen wurden. Ihr Ergebnis: Verstärkte Rettungsaktionen führen keineswegs zu vermehrter Flucht. Der Vorwurf, mehr Retter produzierten mehr Flüchtlinge, ist demnach falsch. Ebenso die Formel, dass mehr Rettungsboote mehr Flüchtlinge anlocken würden. Den einzigen Zusammenhang, den Steinhilper und Gruijters fanden: Es gibt weniger Tote, wenn mehr Retter auf dem Meer unterwegs sind.

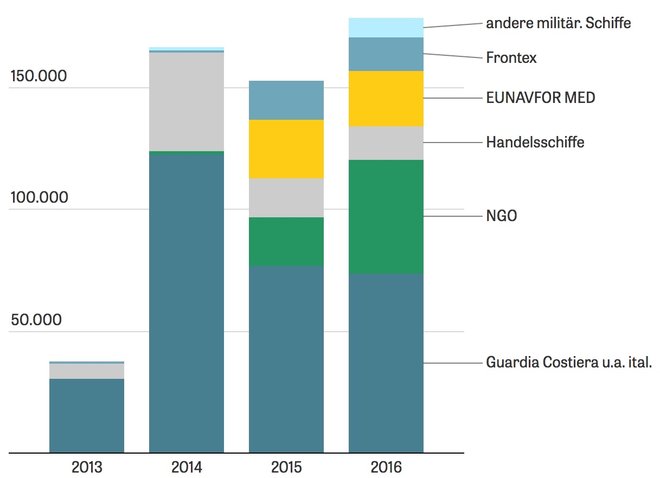

Wer rettet die Flüchtlinge?

Die meisten Flüchtlinge wurden im Mittelmeer von der italienischen Küstenwache und anderen staatlichen Schiffen aufgenommen.

Die Menschen, die versuchen, über das Meer nach Europa zu gelangen, fliehen aus ihren Heimatländern trotz der tödlichen Gefahren, die sie erwarten. Und sie tun das schon lange. Als erstes privat organisiertes Rettungsschiff kreuzte die Cap Anamur schon 2004 südlich von Sizilien. Die italienische Regierung ließ die Crew im Sommer jenes Jahres sogar wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung verhaften, weil die Cap Anamur 37 Menschen aus einem Schlauchboot gerettet und nach Italien gebracht hatte. Die Organisation brach ihren Einsatz daraufhin ab.

Nachdem mehr und mehr Menschen während der Überfahrt ertranken, organisierte Italien 2013 dann selbst eine große Rettungsoperation namens Mare Nostrum. Auf Druck anderer europäischer Länder, auch von Deutschland, wurde die Operation eingestellt. Ein Jahr darauf dann setzte die EU die Grenzsicherungsoperation Triton und die Mission Sophia in Gang. Beide Missionen operierten ursprünglich ungefähr auf halber Strecke zwischen der südlichsten italienischen Insel Lampedusa und Libyen, rund 150 Kilometer von der afrikanischen Küste entfernt. Sie sollten vor allem überladene hölzerne Kutter abfangen. Doch je schwächer die Boote wurden, desto näher rückten auch die staatlichen Retter an die libysche Küste heran.

Staatliche Rettungsoperation wurde gestoppt

Seit 2017 versuchen die EU-Länder, diesen Kreislauf wieder umzukehren: Sie ziehen ihre Schiffe immer weiter aufs Meer zurück, dorthin, wo ihr Mandat die eigentliche Grenze des Operationsgebiets vorsieht. Bei Triton heißt das, dass die Schiffe normalerweise höchstens 30 Kilometer von den italienischen Hoheitsgewässern entfernt operieren – weit weg von der Zone, die die maroden Schlauchboote erreichen können.

Kapitäne der Hilfsorganisationen berichten übereinstimmend, dass es ihnen deshalb immer schwerer fällt, Hilfe von den Schiffen der europäischen Marinen zu bekommen. Werth sagt: „Die Triton-Schiffe sind nicht da, wo sie gebraucht werden. Sie haben sich so weit nach Norden zurückgezogen.“ Mathias Menge von SOS Méditerranée sagt: „Die Schiffe der EU-Operation Sophia waren im vergangenen Jahr sehr präsent und haben auch viele Gerettete übernommen. Aber solche Begegnungen haben in diesem Jahr gar nicht stattgefunden, auch keine Übergaben mehr.“ Inzwischen fühlten sich die Retter von staatlicher Seite völlig alleingelassen. „Wenn unser Schiff von zu vielen Flüchtlingsbooten umgeben ist, als dass wir alle Menschen aufnehmen könnten, und wir bitten die Rettungsleitstelle in Rom um Hilfe, dann haben die oft keine Einheiten in der Nähe. Oft kommt Hilfe erst Stunden später – diese Schiffe müssen also von weit im Norden kommen.“

Es ist nicht leicht, diese Behauptung zu überprüfen. Militärische Schiffe von Triton und Sophia dürfen ihre Transponder ausschalten, und sie tun das, um ihren Aufenthaltsort nicht zu verraten. In den von ZEIT ONLINE ausgewerteten Daten sind sie daher nicht zu erkennen. Doch fahren nicht alle ohne das Ortungssystem. ZEIT ONLINE konnte insgesamt fünf italienische, spanische und irische Schiffe und ihre Routen identifizieren. Sie stellen nur einen kleinen Teil der Flotte im Mittelmeer dar, doch die Positionen, die zu sehen waren, belegen den Vorwurf der Hilfsorganisationen. Die staatlichen Schiffe bleiben meistens in der Nähe von Malta und Sizilien und damit weit von der Zone entfernt, in der die Schlauchboote mit den Flüchtlingen treiben.

Private Retter werden alleingelassen

Auch Zahlen der italienischen Küstenwache zeigen, dass die privaten Hilfsorganisationen mehr und mehr mit dem Problem alleingelassen werden. Die Guardia Costiera verzeichnet monatlich, welche Schiffe wie viele Flüchtlinge aufnehmen (hier eine Grafik mit den entsprechenden Daten). Demnach tragen Hilfsorganisationen und italienische Küstenwache inzwischen die Hauptlast. Die Schiffe von Triton und Sophia hingegen retten immer weniger Menschen.

Bald schon werden die Militärschiffe vielleicht gar nicht mehr da sein. Am Montag blockierte Italien während eines Treffens der EU-Außenminister die Verlängerung der Operation Sophia über den 27. Juli hinaus. Rom will erreichen, dass sich andere EU-Länder an der Versorgung und Unterbringung der Geretteten beteiligen. Die europäischen Partner sperren sich bislang dagegen.

Doch wenn es, wie die Oxford-Studie zeigt, keinen Pull-Effekt gibt und mehr Retter nicht mehr Flüchtlinge anziehen, führt der Rückzug der staatlichen Schiffe nicht dazu, dass weniger Menschen nach Europa wollen. Gleichzeitig verschlimmern das Misstrauen und die Vorwürfe gegen die privaten Helfer das Problem, denn die Rettungsorganisationen sind auf Spenden angewiesen und damit abhängig von der öffentlichen Meinung.

Es gäbe eine Möglichkeit, das Misstrauen abzubauen, das zwischen Hilfsorganisationen und staatlichen Stellen entstanden ist. Lutz Feldt war bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2006 Vizeadmiral und Inspekteur der deutschen Marine. Vierzig Jahre lang hat er so ziemlich alles kommandiert, vom Minensuchboot bis zur Zerstörerflottille. Er war dabei, als die deutsche Marine Piraten und Terroristen am Horn von Afrika jagte und als sie während des Zweiten Golfkrieges Minen im Persischen Golf suchte. Mittlerweile berät er mit anderen Admiralen aus Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien die Europäische Union in maritimen Sicherheitsfragen.

Internationale Rettungsmission gefordert

Feldt forderte schon 2015, die Europäische Union müsse im Mittelmeer eine zivil-militärische Operation zur Rettung der Flüchtlinge etablieren. „Das Problem ist: Kriegsmarinen haben fast keine Erfahrung damit, wie man mit Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeitet.“ Die größte Schwachstelle sei, dass die wichtigen Stellen in den Marinen, der Küstenwache und bei den Hilfsorganisationen nicht schnell genug miteinander kommunizierten. So entstehe eben jenes Misstrauen. Beim Anti-Piraten-Einsatz im Indischen Ozean löste man das Problem durch regelmäßige Treffen der Praktiker aller beteiligten Organisationen, von den Kriegsmarinen bis zur Handelsschifffahrt.

Ähnliches versucht man auch im Mittelmeer. Seit Mai vergangenen Jahres treffen sich Vertreter von Sophia, Frontex, Nato, italienischer Marine und Küstenwache, Handelsschifffahrt, MRCC und Hilfsorganisationen im Halbjahresrhythmus. Während dieser Treffen beklagte sich ein Vertreter der italienischen Küstenwache, dass die verschiedenen Einsätze aus Sicht der Seenotrettung nicht gut zusammenarbeiten würden. Kommunikation und Verfügbarkeit auf See sei nicht bei allen Beteiligten zuverlässig gegeben. Er meinte wohl die Kriegsschiffe, denen vorgeworfen wird, manchmal selbst dann zu schweigen, wenn sie direkt angefunkt werden. Während desselben Treffens empfahl ein weiterer Vertreter der Küstenwache, eine internationale Seenotrettungsmission zu starten. Die solle mit einem internationalen Mandat operieren und alle Helfer vereinen. Weit geführt haben diese Gespräche bislang jedoch nicht.

Die Hilfsorganisationen leiden am stärksten unter diesem Mangel an Kooperation. Da sie von Spenden abhängig sind, wissen sie oft nicht, ob sie im kommenden Monat wieder auslaufen können. Gleichzeitig werden sie von den staatlichen Stellen fest eingebunden, mehr als die Hälfte ihrer Einsatzziele wird ihnen vom MRCC in Rom vorgegeben. Und das Seerecht zwingt sie, diese Einsätze auch anzunehmen.

Diese Pflicht könnte die freiwilligen Retter bald in ein weiteres Dilemma führen. Die EU arbeitet daran, die libysche Küstenwache mit Booten auszurüsten und Mannschaften auszubilden. Zudem will sie eine eigene libysche Rettungsleitstelle etablieren. Diese Leitstelle könnte alle Schiffe auf See zu Rettungseinsätzen verpflichten und die Zielhäfen für die Geretteten festlegen: Libyen. Dann stellt sich für die freiwilligen Retter die Frage: Ziehen sie Schiffbrüchige aus dem Wasser, um sie in die libyschen Folterlager zurückzubringen? Für die Hilfsorganisationen ist das derzeit unvorstellbar, was dazu führen könnte, dass sie sich aus dem Mittelmeer zurückziehen.

Doch auch dieser Plan wird die Flüchtlingswanderung nach Europa wohl nicht beenden. Längst haben die Schlepper ein weiteres Geschäftsfeld etabliert, die Schleusung mit Ankunftsgarantie: Wer genug Geld hat, den fahren sie schon jetzt im Schnellboot an allen Rettungsschiffen vorbei bis nach Spanien oder Italien.