FAZ | 04.07.2017

Kein Kontinent ist ärmer, nirgendwo wächst die Bevölkerung schneller. Aus Furcht vor Flüchtlingen wollen die G-20-Staaten die Wirtschaft Afrikas auf die Beine bringen. Wenn das so einfach wäre.

von RALPH BOLLMANN

Darüber, wie nah Afrika an Europa liegt, kann sich auch die Kanzlerin manchmal täuschen. Als sie vor kurzem von Kairo nach Tunis flog, führte der kürzeste Weg keinesfalls über einen zerfallenen Staat namens Libyen hinweg, sondern ziemlich dicht an Kreta und vor allem an Sizilien vorbei.

Gebannt schaute Angela Merkel minutenlang aus dem Flugzeugfenster, auf den unheimlich nahen Ätna und seine Rauchfahne hinab. Ihr ging es wie den mitgereisten Journalisten: So oft man schon Landkarten des Mittelmeers studiert hat – dass der Weg von der einen nordafrikanischen Hauptstadt in die andere quasi über Europa führt, diese Erkenntnis muss man sich erst erfliegen.

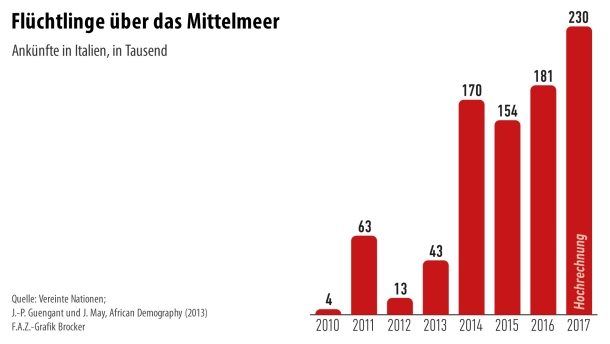

Aus europäischer Sicht ist die Nähe in diesen Tagen vor allem ein Problem. Kein Tag vergeht, an dem nicht Hunderte von Bootsflüchtlingen aus Afrika in italienischen Häfen anlanden, meist von Rettungsschiffen auf offener See eingesammelt, aus den maroden Kähnen irgendwelcher Schleuserbanden. Bis Jahresende werden es wohl 230.000 Neuankömmlinge sein, mehr als je zuvor. Auf offener See starben mehr Menschen als im Krieg um die Ukraine.

Italien verstärkt Druck auf Europa

Die italienische Regierung schlägt Alarm und droht schon damit, die Schiffe internationaler Hilfsorganisationen mitsamt ihrer Schützlinge nicht mehr an Land zu lassen. Bei einem G-20-Vorbereitungstreffen am Donnerstag in Berlin, das eigentlich Harmonie ausstrahlen sollte, stritt sich Ministerpräsident Paolo Gentiloni öffentlich mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron. Es ging um die Frage, ob der nordwestliche Nachbar den Italienern nun Flüchtlinge abnimmt oder nicht. Der Konflikt droht die neue Harmonie der Europäer zu zerstören, im Extremfall kann er die Gemeinschaft sogar zerreißen. Das zumindest befürchtet auch die Regierung in Berlin.

Eine einfache Lösung, analog zum Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, steht im Fall der Mittelmeer-Route nicht zu Gebote. Einen Diktator wie Recep Tayyip Erdogan, der das Schleppergeschäft mit harter Hand kontrollieren könnte, gibt es im südlichen Nachbarland nicht mehr. Früher erledigte Muammar al-Gaddafi für die Europäer diesen Job, auch deshalb hofierte ihn der italienische Regierungschef Silvio Berlusconi so sehr. Erst seit er 2011 in der arabischen Revolution stürzte, mit tätiger Mithilfe des Westens, steigen die Flüchtlingszahlen so stark an. Und eine neue Zentralgewalt, ob nun demokratisch oder nicht, ist in dem Land weit und breit nicht in Sicht.

Bevölkerungswachstum verschärft Afrikas Probleme

Die beiden Nachbarländer, Ägypten und Tunesien, haben den Flüchtlings-transit weitgehend unterbunden. Sie sind deshalb auch nicht bereit, sich an der Rückführung fremder Staatsbürger zu beteiligen, die aus Staaten südlich der Sahara stammen – so oft europäische Politiker auch nach Flüchtlingslagern in der Wüste rufen mögen. Und in Libyen selbst ist der Bau solcher Camps in der jetzigen Lage schwer vorstellbar. Schon jetzt hausen die Flüchtlinge dort im Elend.

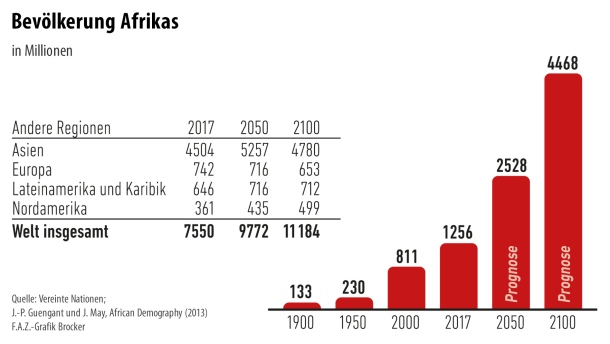

Die Lage alarmiert die Europäer umso mehr, als die Probleme Afrikas gewaltig sind. Das gilt in erster Linie für das Bevölkerungswachstum. Großes Aufsehen erregten die Vereinten Nationen mit ihrer Bevölkerungsprognose für die Welt im Jahr 2100, die sie erst vor wenigen Tagen aktualisiert haben. Schon die Gesamtzahl klang dramatisch genug. Von heute 7,5 Milliarden soll die Gesamtzahl der Menschen auf mehr als elf Milliarden steigen, um sich erst im nächsten Jahrhundert zu stabilisieren und dann langsam abzunehmen.

Noch viel größere Ängste löste die regionale Verteilung aus: Fast das gesamte Bevölkerungswachstum geht auf das Konto Afrikas. In Asien und Lateinamerika sind die Geburtenzahlen aufgrund wirtschaftlicher Entwicklung und – in China – staatlicher Zwangsmaßnahmen drastisch zurückgegangen, in Europa sowieso; Nordamerika wächst vor allem aufgrund anhaltender Einwanderung. Für das noch weitaus weniger entwickelte Afrika hingegen sagen die Experten mehr als eine Verdreifachung der Einwohnerzahl voraus, von heute 1,3 Milliarden auf dann 4,5 Milliarden Menschen. Vier von zehn Menschen auf der Erde werden am Ende des Jahrhunderts Afrikaner sein, heute ist der Anteil nicht einmal halb so hoch.

Europäische Länder als Paten für afrikanische Staaten

Die schiere Panik hat deshalb die Bundesregierung dazu gebracht, den südlichen Nachbarkontinent zu einem Schwerpunkt in der Runde der G20 zu machen, der mit Südafrika nur ein einziges afrikanisches Land selbst angehört. Nicht um klassische Entwicklungshilfe soll es gehen, die Brunnen baut und die überkommene Subsistenzwirtschaft konservieren will, sondern um ernsthafte Industrieansiedlung mit Gewinnaussichten. Denn nur so ist wirtschaftliche Entwicklung auf Dauer möglich. Der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) nennt das einen „Compact with Africa“, zu deutsch: eine Partnerschaft mit Afrika.

Die Idee dabei ist: Ein Land der G20 übernimmt eine Patenschaft für ein afrikanisches Land, das sich gegenüber internationalen Organisationen auf die Einhaltung bestimmter Standards für gutes Regieren verpflichtet und damit verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen schafft. Im Gegenzug hilft der ökonomisch potentere Partnerstaat bei der Suche nach Firmen, die in Afrika Produktionsstätten aufbauen wollen. Deutschland will diese Art der Zusammenarbeit künftig mit der Elfenbeinküste, mit Ghana und dem Maghrebstaat Tunesien praktizieren.

Bessere Wirtschaftsentwicklung erwartet

Manche G-20-Kritiker sehen in dem Plan nur den Versuch, westlichen Großkonzernen neue Profitmöglichkeiten zu verschaffen. Die meisten Ökonomen jedoch finden die Idee im Prinzip gut. Denn Afrikas Problem mit der Globalisierung ist bisher vor allem, dass sie an dem Kontinent weitgehend vorbeigezogen ist. Nur zaghaft konnten sich ausländische Firmen zu Investitionen in afrikanischen Staaten durchringen. Zu den wenigen Ausnahmen zählt eine Fabrik für den Kleinwagen Polo, die Volkswagen vor einem halben Jahr im ostafrikanischen Kenia eröffnet hat.

Solche Beispiele zeigen, dass die Lage in Afrika keineswegs hoffnungslos ist. In weiten Teilen Afrikas entwickelte sich die Wirtschaft zuletzt besser als noch vor wenigen Jahren. Die Zeiten sind vorbei, in denen die große Mehrheit der afrikanischen Länder mit winzigen bis negativen Wachstumsraten kämpfte.

Seit der Jahrtausendwende verzeichnet Afrikas Wirtschaft Wachstumsraten von mehr als fünf Prozent im Jahr. Gerade ressourcenarme Länder, die sich nicht in einseitiger Abhängigkeit von Rohstoffexporten ausruhen können, profitieren in jüngerer Zeit von ausländischen Investitionen, häufig aus China. Die damit verbundenen Deviseneinnahmen fließen zunehmend in Bildungs- und Infrastrukturprojekte. Vielerorts hat sich eine afrikanische Mittelschicht etabliert. Entwicklungsökonomen halten viele dieser Wachstumserfolge für nachhaltig.

Kann Wirtschaftsaufschwung den Exodus überhaupt stoppen?

Die Sorge der Politiker ist, dass das Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung mit dem Bevölkerungswachstum nicht mithalten kann. Schätzungen zufolge sind jedes Jahr zwanzig Millionen neue Jobs nötig, um die jungen Leute in ihrer Heimat in Arbeit zu bringen und vom Auswandern abzuhalten. Denn der ganz überwiegende Teil der Bootsflüchtlinge kam in jüngerer Zeit aus wirtschaftlichen Gründen und wegen besserer Lebenschancen, nicht aus Regionen mit akuten Katastrophen und Bürgerkriegen. Unter den Hauptherkunftsländern ist Eritrea inzwischen gar nicht mehr vertreten, Mali und der Sudan sind auf den achten und neunten Platz gerutscht. Relativ weit vorne rangieren dagegen vergleichsweise stabile Länder wie der Senegal, mit vielversprechender Wirtschaftsentwicklung und engen Beziehungen nach Europa.

Genau deshalb warnen Migrationsexperten: Den einfachen Zusammenhang, dass Armut zu Auswanderung führt und ein Wirtschaftsaufschwung den Exodus stoppt, gibt es so nicht. Oft ist es umgekehrt. Oft setzt wirtschaftliche Entwicklung zunächst eine gesellschaftliche Dynamik in Gang, die Migrationsprozesse erst einmal fördert – weil sich gesellschaftliche Bindungen lockern, alte Wirtschaftskreisläufe wegbrechen, das nötige Geld für die Ausreise überhaupt erst vorhanden ist. So war es in Westeuropa zu Beginn der Industrialisierung, als Millionen nach Amerika auswanderten, so war es im postkommunistischen Polen – und so wird es auch in Afrika sein.

Der Status quo kann lukrativ sein

Gerald Knaus, der mit seinem Thinkthank „European Stability Initiative“ schon das Türkei-Abkommen erfand, hat deshalb auch für Afrika eine andere Lösung ersonnen. Er ist nicht dagegen, dass die zwanzig wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt die afrikanische Wirtschaft fördern, ganz im Gegenteil. Aber er glaubt nicht, dass damit das Flüchtlingselend auf dem Mittelmeer verschwindet, sowieso nicht auf kurze, aber auch nicht auf lange Sicht.

Und natürlich glaubt auch Knaus in Afrika nicht an einen Deal mit Transitländern wie im Fall der Türkei, weil es in Libyen einen handlungsfähigen Staat auf absehbare Zeit nicht geben wird und ein Land wie Niger, wo sich die Flüchtlinge aus halb Westafrika auf ihrem Weg nach Norden sammeln, am Status quo einfach zu gut verdient – da kann die deutsche Kanzlerin, die das Land im vorigen Herbst besucht hat, noch so eine rege Reisediplomatie entwickeln. Das ist anders als an der Ägäis, wo ein paar Schlepperboote im Vergleich zur Wirtschaftskraft von Izmir oder Istanbul nicht sonderlich ins Gewicht fallen.

Gleichzeitige Abgrenzung und Offenheit

Knaus hat eine andere Idee, und sie lautet: Die Europäer müssen in diesem Fall nicht mit den Transitländern reden, wie es Merkel zuletzt versuchte, sondern mit den Herkunftsländern. Schließlich handelt es sich, anders als bei Syrien, dem Irak oder Afghanistan, überwiegend um stabile Staaten. Der Vorschlag beruht auf Abgrenzung und Offenheit gleichermaßen. Er wird, wie der Türkei-Deal, Flüchtlingsfreunde und Flüchtlingsfeinde gleichermaßen empören. Aber er könnte funktionieren.

Die Abgrenzungskomponente sieht so aus: Mit Unterstützung der Europäischen Union etabliert Italien ein System von schnellen Asylentscheidungen, die nach dem Vorbild der Niederlande innerhalb von wenigen Wochen durchgezogen werden, aber trotzdem den rechtsstaatlichen Ansprüchen genügen. Wer keinen Schutzstatus bekommt, wird von einem bestimmten Stichtag an umgehend zurückgeschickt. Der Stichtag ist wichtig, um den Herkunftsländern die Sorge vor einer Rückkehrwelle zu nehmen. Und auf das Wort „umgehend“ kommt es an, weil sich eine Abschiebung nach jahrelangem Aufenthalt nahezu überall als undurchführbar erwiesen hat, nicht nur in Deutschland.

Quoten nach amerikanischem Vorbild

Umgekehrt werden sich die Herkunftsländer darauf nur einlassen, wenn ihnen die Europäer auch etwas anbieten. Dieses Angebot kann für Knaus nur in einem System legaler Wirtschaftsmigration bestehen. Nicht die schiere Zahl von rund 200.000 Einwanderern pro Jahr ist demnach für die Europäische Union mit ihren 500 Millionen Einwohnern das Problem, sondern die chaotische Art und Weise, wie sie kommen – und weit überwiegend von einem einzigen Mitgliedstaat, Italien, betreut werden müssen. Jährliche Quoten für jedes afrikanische Land schlägt Knaus vor, ein System zur Verteilung auf alle EU-Staaten und am besten ein Losverfahren zur Auswahl unter den möglichen Bewerbern.

Abgekupfert hat er das von einem Vorbild, das hierzulande kaum jemand kennt. Auch die Vereinigten Staaten hatten früher ein großes Problem mit Bootsflüchtlingen, die in diesem Fall aus dem kommunistischen Kuba kamen. Zuerst setzte die Regierung in Washington auf ein Prinzip, das in Europa unter dem Stichwort „Auffanglager in Nordafrika“ bekannt ist: Sie setzte die Schiffbrüchigen erst einmal in Guantánamo fest, der amerikanischen Militärbasis auf Kuba. Aber es war klar, dass das keine Lösung auf Dauer sein konnte. Die Flüchtlinge kamen weiterhin, weil sie hofften, die Amerikaner würden sie irgendwann doch ins eigentliche Territorium der Vereinigten Staaten einreisen lassen.

Dann schloss der amerikanische Präsident Bill Clinton mit dem kubanischen Revolutionsführer Fidel Castro ein Abkommen jenseits aller ideologischen Gräben. Es sah dieselben Prinzipien vor, die dem Regierungsberater Knaus jetzt auch fürs Mittelmeer vorschweben: Kuba nahm seine Staatsbürger fortan zurück, der große Nachbar im Norden öffnete einen Korridor für legale Einwanderung. Von Schiffbrüchigen zwischen Kuba und Florida hat man seither kaum noch etwas gehört.