NZZ | 30.08.2017

Europa hat die Flüchtlingskrise durch eine Mischung aus Repression und wirtschaftlichen Anreizen eingedämmt. Gelöst ist sie nicht.

von Andrea Spalinger, Niklaus Nuspliger, Fabian Urech, Ivo Mijnssen

Unsicherer Pakt mit Milizionären

Eindämmung in Libyen

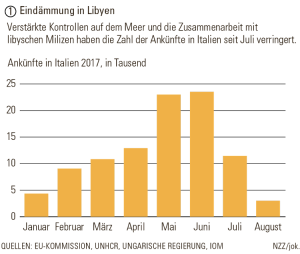

spl. Rom · Unter Federführung Italiens versucht die EU derzeit, den Migrationsstrom über das Mittelmeer mithilfe Libyens zu stoppen. Man hat der Einheitsregierung in Tripolis grosszügige Hilfe und Investitionen in Aussicht gestellt, wenn die Küstenwache Flüchtlingsboote abfängt. Auf den ersten Blick scheint die neue Strategie sehr erfolgreich. Es gibt kaum mehr Meldungen über dramatische Rettungsaktionen oder ertrunkene Bootsflüchtlinge. Die Zahl der Migranten, die in Italien an Land gehen, ist seit Juli stark zurückgegangen. Im August kamen laut dem Uno-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) 3015 Personen an. Im Vorjahr waren es über 21 000 gewesen.

Im Gegensatz zum 2016 unterzeichneten Abkommen mit der Türkei, der den Flüchtlingsstrom über die Balkan-Route zum Versiegen brachte, steht das Abkommen mit Libyen auf wackeligen Beinen. Ministerpräsident Sarraj ist kein starker Mann wie Erdogan. Er kontrolliert nur einen kleinen Teil des bürgerkriegsgeplagten Landes. Selbst rund um Tripolis ist er auf die Unterstützung fragwürdiger Milizen angewiesen, die wie die lokalen Machthaber im Rest des Landes bisher am lukrativen Menschenhandel mitverdient haben.

Die Küstenwache hat in den letzten zwei Wochen über tausend Migranten zurück nach Libyen gebracht. Zwischen Tripolis und Sabrata – wo die meisten Boote in See stachen – fangen neuerdings auch bewaffnete Gruppen an Land Migranten ab. Die involvierten Clans kontrollierten bisher das Schmuggelgeschäft in der Region und hatten teilweise gar Kontakte zu Kämpfern des sogenannten Islamischen Staates (IS). Die Italiener sollen diese Verbündeten für die Kooperation teuer bezahlen, doch dürfte es schwierig werden, sie längerfristig bei Laune zu halten.

Auch aus rechtlicher Sicht ist die neue Strategie nicht unproblematisch: Europa legt die Sicherung seiner Aussengrenze indirekt in die Hände von Milizen, die Aufgegriffene nicht in Flüchtlingscamps, sondern in Internierungslager mit menschenunwürdigen Verhältnissen bringen. Sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder ist weit verbreitet, und Migranten werden zu Sklavenarbeit gezwungen und gefoltert. Laut dem Plan sollen diese Lager unter Kontrolle des UNHCR gestellt werden. Angesichts der prekären Sicherheitslage ist dies momentan aber nicht realistisch. Ursprünglich erwog man gar die Errichtung von «Hot Spots» in Libyen. Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien haben an einem Gipfel in Paris nun aber entschieden, dass echte Flüchtlinge bereits in den Transitländern Tschad und Niger Asyl beantragen und von dort direkt umgesiedelt werden sollen.

Um den Migrationsstrom zu stoppen, hat Italiens Innenminister auch Abkommen mit Stammesführern im Süden Libyens geschlossen. Zudem gibt es seit kurzem einen Pakt mit 14 Bürgermeistern aus dem westlichen Küstengebiet. Man wolle Libyen Wachstum und Entwicklung bringen, um eine Alternative zum Menschenschmuggel zu schaffen, heisst es. Die Gemeinden fordern unter anderem Spitäler, Schulen und Hilfe bei der Wasserversorgung. Wenn der Plan funktionieren soll, muss die EU jedoch viel Geld lockermachen. In Italien wünschte man sich, dass Libyen wie die Türkei sechs Milliarden Euro bekommt. Bisher wurde aber erst ein Bruchteil davon gesprochen.

Tempo der Umsiedlung steigt

Lastenverteilung in Europa

nn. Brüssel · Von europäischer Solidarität ist Italien in der Flüchtlingskrise wahrlich nicht überhäuft worden. Zwar hat Ministerpräsident Paolo Gentiloni jüngst die finanzielle Hilfe der EU-Kommission explizit gewürdigt. Auch an der Ausbildung der libyschen Küstenwächter, deren aktivere Rolle zum Rückgang der Migrationszahlen beigetragen hat, sind die EU-Grenzschutzagentur Frontex und die Marine-Mission Sophia massgeblich beteiligt.

Doch sobald es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht, hält sich die Solidarität in Grenzen: Kein Land war bereit, seine Häfen für Rettungsschiffe zu öffnen oder das EU-Umsiedlungsprogramm auszudehnen. Gemäss dem im September 2015 beschlossenen Programm kommen für Umsiedlungen nur Asylsuchende aus Ländern mit einer EU-weiten Anerkennungsquote von 75 Prozent infrage. Dies trifft derzeit auf Syrer oder Eritreer zu, aber nicht auf den Grossteil der Migranten, die in den letzten Monaten Italien erreichten. Die geringe Wirkung des Programms liegt also auch an der veränderten Komposition der Migrationsströme – und an italienischen Versäumnissen: Von den 25 000 Eritreern, die seit 2016 angekommen sind, hat Rom erst 10 000 für die Umsiedlungen registriert.

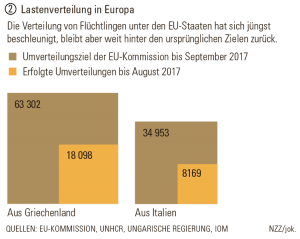

Über 8000 Asylsuchende aus Italien und 18 000 aus Griechenland sind seit dem Start des Programms in andere EU-Länder umgesiedelt worden. Zum Ende der Zweijahresfrist am 26. September werden die Zielwerte von 35 000 und 63 000 Umsiedlungen also deutlich verfehlt werden. Nach Anlaufschwierigkeiten haben sich die Prozesse aber eingespielt, und das Tempo der Umsiedlungen nimmt spürbar zu. Nach Ablauf des Programms sollen laut der Kommission noch alle Flüchtlinge umgesiedelt werden, die bis zum 26. September in Italien und Griechenland ankommen und für das Programm infrage kommen.

Dies würde eine gewisse Kontinuität gewährleisten – was aus Brüsseler Sicht auch mit Blick auf die Dublin-Reform wünschbar wäre. Heute ist meistens jener EU-Staat für die Aufnahme eines Asylsuchenden zuständig, in dem dieser zuerst europäischen Boden betritt. Neu soll das System um einen «Fairness-Mechanismus» ergänzt werden, der die Erstaufnahmestaaten bei einem Ansturm von Flüchtlingen entlasten würde. Doch im Rat der EU-Innenminister ist die Reform bisher kaum vorangekommen. Zwar schiene ein Modell, das zwischen Normalzustand, erhöhtem Migrationsdruck und extremer Krisensituation unterschiede, mehrheitsfähig zu sein. In Diskussionspapieren wurde erwogen, dass sich ein Land mit Geldzahlungen oder durch die Entsendung von Grenzbeamten von der Pflicht zur Aufnahme befreien könnte. Doch während Länder wie Italien darauf pochen, dass in Krisenzeiten alle Staaten Flüchtlinge aufnehmen, sträuben sich ost- und mitteleuropäische Staaten gegen jegliche Pflicht zur Flüchtlingsaufnahme.

Es wird nicht leicht sein, die Blockade zu durchbrechen. Die Debatte über einen Verteilschlüssel vorantreiben könnten vielleicht Planspiele über EU-Asylzentren in Nordafrika. Zudem hatten manche Migrationsgegner erklärt, über Quoten könne man reden, sobald die EU-Aussengrenze dicht sei. Nehmen die Migrationsströme aus Libyen weiter ab, könnte auch dies Bewegung in die verhärteten Fronten bringen.

Zu gross für echte Kontrolle

EU-Kooperation mit Afrika

urf. · Das Prinzip klingt so einleuchtend wie einfach: Die Migration kann langfristig nur da gestoppt werden, wo sie beginnt. Da das Gros der Menschen, die derzeit über das Mittelmeer nach Europa gelangen, aus Afrika stammt, muss die Wurzel des Problems hier liegen. Eine dauerhafte Lösung bedingt demnach, dass die Herkunftsstaaten dazu beitragen, dass ihre jungen Frauen und Männer zu Hause bleiben und auf die riskante, aber verheissungsvolle Reise Richtung Norden verzichten. So weit, so klar – in der Theorie. Die Praxis ist ungleich komplizierter.

Wie gelangt Afrika auf einen nachhaltigen Wachstumspfad? Und wie kann Europa dazu beitragen? Diese Fragen werden seit Jahrzehnten gestellt – und harren angesichts der anhaltenden Probleme auf dem Kontinent weiterhin einer überzeugenden Antwort.

In Bezug auf die Migration setzt die EU in fünf afrikanischen Staaten seit neuestem auf sogenannte Migrationspartnerschaften – ein Modell, das die Schweiz bereits seit einigen Jahren verfolgt. Durch Entwicklungsprojekte sollen dabei einerseits die Lebensbedingungen und die Perspektiven junger Menschen vor Ort verbessert werden. Andererseits erhalten die betroffenen afrikanischen Regierungen Geld und Unterstützung, um ihre Bevölkerung von der Flucht nach Europa abzuhalten, etwa durch mehr Grenzschutz. Im Gegenzug verpflichten sie sich, ihre Staatsangehörigen ohne Bleiberecht in Europa wieder zurückzunehmen.

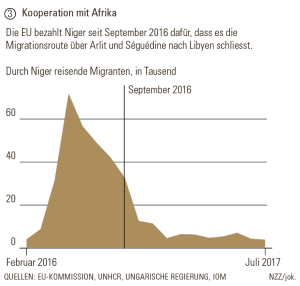

Diese Politik – ein Balanceakt zwischen Zuckerbrot und Peitsche – mag vielversprechend klingen. Sie ist jedoch nicht ohne Mängel. Zum einen dämmen zusätzliche Zäune, Kontrollen und angedrohte Strafen Wanderbewegungen meist nur kurzfristig ein. Mittelfristig suchen sich die Migranten oft andere Wege. Das war der Fall, als in Senegal 2012 mit spanischer Unterstützung die Bootsroute zu den Kanaren dichtgemacht wurde. Und das dürfte in Niger der Fall sein, wo die EU unter Aufwendung von Hunderten von Millionen Euro mithilft, die Migrationsroute nach Libyen dichtzumachen. Die Sahelzone ist schlicht zu gross, als dass sie vollständig kontrolliert werden könnte. Solange das Wohlstandsgefälle derart ausgeprägt ist und die potenziellen Vorteile der Migration entsprechend gross sind, werden viele Menschen bereit sein, den Weg nach Europa auf sich zu nehmen – allen Gefahren zum Trotz.

Politiker verschwiegen zudem oft, dass nicht nur eine Fortsetzung des Status quo, sondern auch ein wirtschaftlicher Aufschwung, den Afrika so dringend benötigt, in einer ersten Phase nicht weniger, sondern mehr Migration zur Folge hätte. Es sind nicht die Ärmsten, die nach Europa migrieren; wenn das Einkommen ansteigt, wird für viele die Migration überhaupt erst finanzierbar. Das stellt die Notwendigkeit rascher wirtschaftlicher Fortschritte nicht infrage. Aber es zeigt, dass der Weg zu einem geringeren Migrationsdruck in Afrika nicht linear verlaufen wird. Und dass nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten kalkuliert werden muss.

Eine schnelle Lösung des afrikanischen Migrationsproblems wird es nicht geben. Fortschritte sind aber möglich – zumal die Interessenlage Europas jener vieler afrikanischen Staaten ähnlich ist. Denn etwas geht in der europäischen Debatte oft vergessen: Afrika ist für die meisten Flüchtlinge Ursprung und Ziel zugleich. Rund 70 Prozent aller afrikanischer Migranten bleiben auf dem Kontinent. Insofern stehen sich Europa und weite Teile Afrikas nicht gegenüber, sondern sitzen letztlich im gleichen Boot.

Grauzone an Ungarns Grenze

Zäune und Internierung

mij. · Während Europa mit der Migrationspolitik hadert, hat Ungarn Fakten geschaffen: Viktor Orban, der starke Mann in Budapest, verstand, dass das Flüchtlingschaos von 2015 radikale Lösungen salonfähig machte. Damals durchquerten Hunderttausende sein Land auf dem Weg in den Westen. Er reagierte mit dem Bau eines Zauns an der Grenze zu Serbien, was die Zahlen rasch reduzierte. Die Schliessung der Balkanroute im März 2016 trug weiter zur Entspannung bei. Letztes Jahr versuchten noch knapp 30 000 Menschen nach Ungarn zu gelangen, 2017 bisher 11 500. 560 Personen erhielten heuer Asyl.

Mit seiner harten Haltung und dem Widerstand gegen die Verteilung von Flüchtlingen in Europa wurde Ungarn für Nationalkonservative auf dem Kontinent zum Vorbild. Auch innenpolitisch nutzt Orban die vermeintliche Bedrohung durch Migranten aus: Er argumentiert, «Globalisten» wie der jüdische, ungarischstämmige Financier und Philanthrop George Soros versuchten Europa mit illegal Eingewanderten zu überschwemmen und so dessen christliche Kultur zu zerstören. Im Oktober hielt Orban ein Referendum zu den Flüchtlingsquoten ab, das allerdings an zu tiefer Wahlbeteiligung scheiterte und ihm eine schmerzhafte Niederlage bereitete.

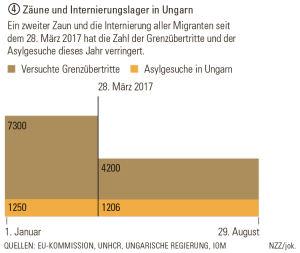

Danach verschärfte die Regierung das Grenzregime weiter – mit einem zweiten Zaun im Februar 2017 und einem kontroversen Gesetz im März. Dieses bietet die Grundlage für die Internierung aller Asylsuchenden in Transitzonen an der Grenze. Zuvor hatte Ungarn immerhin Frauen und Kindern während des Asylverfahrens Bewegungsfreiheit gewährt. Nun hausen alle Asylbewerber bis zu einem Jahr in von Stacheldraht umgebenen Containern unter Aufsicht der Polizei. Medienvertreter haben kaum Zugang, das Uno-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) darf die Migranten besuchen.

Dieses übt harsche Kritik: Eine Internierung sei völkerrechtlich nur in Ausnahmefällen zulässig, hält Ernö Simon vom UNHCR-Büro in Budapest fest. «Sie darf kein Mittel zur Abschreckung sein.» Auch sei unklar, ob die Migranten ihr Recht auf Asyl ausüben könnten; die Transitzonen stellen nämlich kein Staatsgebiet dar, die Rechtslage ist verschwommen. So ermöglicht Ungarn Migranten die «freiwillige» Rückkehr nach Serbien. Handelte es sich bei der Transitzone um Staatsgebiet, wären solche «pushbacks» illegal. Dazu kommen Berichte über Misshandlungen durch Sicherheitskräfte, deren Zahl aber laut UNHCR jüngst abgenommen hat.

Die Regierung weist die Kritik zurück. Sie betrachtet die Einwanderung aller, die es an die ungarische Grenze schaffen, grundsätzlich als illegal, da sie mit Serbien ein sicheres Drittland durchquert hätten. Deshalb sei es legitim, in einer Transitzone alle von ihnen einer strengen Prüfung zu unterziehen, bevor sie ins Land gelassen würden. Die Regierung misst den Erfolg ihrer Politik ausschliesslich an der Zahl der versuchten Grenzübertritte – und diese sind seit März wieder stark rückläufig.