Zeit Online | 12.12.2017

Um Flüchtlinge abzuhalten, verschiebt Europa seine Grenzen und scheut dabei auch keine dunklen Geschäfte. Die Abwehrzonen reichen bis nach Westafrika.

Von Andrea Backhaus, Martin Klingst, Caterina Lobenstein, Laura Meda, Karsten Polke-Majewski, Sascha Venohr und Veronika Völlinger

Im Souterrain eines Wohnhauses in Bremen beugen sich Dorette Führer und Olaf Bernau über eine Straßenkarte von Afrika. Bernau fährt mit dem Finger über ein Land am südlichen Rand der Sahara: Niger, dreimal so groß wie Deutschland. Bernau tippt auf eine Stadt im Herzen des Landes. Agadez. Dort wollen sie ihre Notrufzentrale errichten, eine Wache für die Wüste.

120.000 Menschen leben in Agadez. Die Stadt war einst ein beliebtes Reiseziel für Wüstentouristen aus Frankreich und Deutschland. Heute ist sie ein Knotenpunkt der Migrationsrouten von Westafrika nach Europa. Tausende beginnen dort ihre Reise ins vermeintliche Glück. Viele führt sie direkt in Not und Elend. Oder in den Tod.

Bernau und Führer gehören zu Afrique Europe Interact, einem Netzwerk aus etwa 150 afrikanischen und europäischen Aktivisten, die versuchen, etwas gegen das Sterben zu tun. Bekannt wurden sie 2014, als sie das Alarmphone einrichteten, eine Art ehrenamtliche Notrufhotline für Flüchtlinge, die auf dem Mittelmeer in Seenot geraten. Nun wollen sie auch in der Wüste Menschen retten, mit dem Alarmphone Sahara.

Bernau folgt mit dem Finger der Straße von Agadez in Richtung Norden, eine Wüstenpiste, die nach Libyen führt. Hunderte, vielleicht sogar Tausende Menschen verdursten jedes Jahr auf dieser Strecke, hier sterben nach dem Mittelmeer die meisten Menschen auf dem Weg nach Europa.

Gerade haben sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union mit ihren afrikanischen Kollegen in Abidjan in der Elfenbeinküste getroffen. Die Europäer haben versprochen, mehr Geld in afrikanische Staaten zu schicken, um jungen Menschen dort eine Perspektive zu bieten. Im Gegenzug sollen sich die afrikanischen Staaten verpflichten, ihre Grenzen stärker zu bewachen und Menschenschmuggler härter zu bestrafen.

In Niger geschieht das schon. Seit einigen Monaten patrouillieren nigrische Polizisten und Soldaten entlang der Route, die Bernau auf seiner Karte mit dem Finger abgefahren ist. An den Wasserstellen hat die Regierung Kontrollposten eingerichtet. Seither ist die Zahl der Durchreisenden gesunken.

Etwa 5.500 Flüchtlinge kämen zurzeit pro Monat durch Agadez, sagt Giuseppe Loprete von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Niger. Vor einem Jahr seien es ebenso viele gewesen – jede Woche. Doch noch immer machten sich Tausende Menschen aus den Ländern West- und Zentralafrikas auf den Weg. Viele glaubten, was ihnen die Schleuser in ihren Heimatdörfern erzählten, sagt Loprete: Dass man drei Tage bis Libyen braucht und fünf bis Italien. Dass die Wüste nur 15 Kilometer breit sei und das Mittelmeer ein Fluss.

Und sie glauben an ein Versprechen, das Europa der Welt gegeben hat.

Europas Versprechen

Nirgendwo gibt es so viele Gesetze, die die Würde und die Freiheit der Bürger schützen, wie in Europa: die Europäische Menschenrechtskonvention, die Genfer Flüchtlingskonvention und die europäische Grundrechtecharta. Diese Versprechen bilden einen der Grundpfeiler, auf denen der Wohlstand und die Hegemonie des Westens seit der Nachkriegszeit ruhten, sagt der Historiker und Flüchtlingsforscher Philipp Ther. Ohne diese Versprechen „würde der Westen viel verlieren und müsste sich auf das Feld der puren Machtpolitik zurückziehen“.

Als 2015 mehrere Hunderttausend Flüchtlinge in Richtung Europa aufbrachen, verließen sie sich auf diese Versprechen.

Seither hat sich der öffentliche Diskurs völlig verändert. Nicht mehr von Flüchtlingen ist jetzt die Rede, sondern von wohlstandsbedrohenden Wirtschaftsmigranten. Nicht mehr von freiwilligen Rettern, sondern von Menschenschiebern.

Und während in Brüssel, Abidjan und den Hauptstädten Europas weitschweifig diskutiert wird, wie man Fluchtgründe in Herkunftsländern bekämpfen könnte, sind die Regierungen der Europäischen Union längst damit beschäftigt, neue Abwehrzonen gegen fast alle zu errichten, die nach Norden wandern.

Die erste dieser Abwehrzonen zieht sich durchs zentrale Mittelmeer. Die zweite reicht von der Mittelmeerküste bis in die Sahara; sie umfasst unter anderem den zerfallenen Staat Libyen. Die dritte Zone erstreckt sich bis hinein in die Herkunfts- und Transitländer der Flüchtlinge, bis nach Niger zum Beispiel. Menschenrechte und Flüchtlingskonventionen gelten dort wenig – dunkle Geschäfte mit zweifelhaften Partnern dafür umso mehr.

Die erste Abwehrzone: das Mittelmeer

Im Hafen der sizilianischen Stadt Catania liegt die deutsche Fregatte Mecklenburg-Vorpommern am Kai. Matrosen verladen Vorräte, Marinetaucher kontrollieren den Rumpf auf Schäden. Sie sind im Auftrag der EU hier, als Teil der Operation Sophia. Etwas weiter vorne ist ein Schiff der Guardia Costiera vertäut, der italienischen Küstenwache. Weiter hinten liegen die Boote der Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen. Eine eindrucksvolle Flotte, die gerade zum Symbol dafür wird, wie der Kontinent an seinen eigenen Ansprüchen scheitert.

Alles begann im Herbst 2013, als im Mittelmeer binnen weniger Tage Hunderte von Menschen ertranken. Die Regierung in Rom entsandte Rettungsschiffe, Mare Nostrum nannte sie den Einsatz, unser Meer. Bis Ende Oktober 2014 zogen italienische Schiffe etwa 150.000 Menschen aus dem Wasser. Dann stoppte Rom die Aktion. Denn die EU ließ die Italiener allein. Kein Mitgliedsstaat war bereit, eine größere Zahl von Geretteten bei sich aufzunehmen.

Heute patrouillieren weiterhin Marineschiffe und Boote der Küstenwache im Mittelmeer, nicht nur aus Italien, sondern auch aus anderen EU-Staaten. Nur folgen sie einem anderen Auftrag. Die Flotte der Operation Sophia wird von der Europäischen Union gelenkt, sie soll nicht in erster Linie Flüchtlinge retten, sondern Schleuser bekämpfen.

19 europäische Kriegsschiffe waren in den vergangenen zwei Jahren im Einsatz, dazu Aufklärungsflugzeuge, Hubschrauber und Drohnen. Rund 66 Millionen Euro hat allein die Bundesmarine bislang für diesen Einsatz aufgewendet. In dieser Summe sind Personal- und Materialausgaben nicht enthalten, die auch ohne Einsatz für die deutschen Schiffe und ihre Besatzung angefallen wären. Wie viel die Operation insgesamt kostet, kann in der EU-Kommission niemand beantworten.

Die Bilanz des Einsatzes ist dürftig: 480 Flüchtlingsboote wurden nach Rettungseinsätzen zerstört, damit die Schleuser sie nicht noch einmal verwenden. 119 mutmaßliche Schleuser wurden festgenommen – 46 von der Bundesmarine. Das belegen Zahlen des Verteidigungsministeriums, die ZEIT ONLINE mit einer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz erlangte. Fast keinem der festgesetzten Männer konnte nachgewiesen werden, dass er an Schleusungen beteiligt war.

Im Mai beklagte ein Richter aus Catania öffentlich, die Personen, die als Schleuser verfolgt würden, unterschieden sich von den anderen Flüchtlingen nur dadurch, dass sie während der Reise arbeiteten, weil sie die Überfahrt nicht bezahlen konnten, und beispielsweise das Ruder übernahmen.

Ein Bericht des britischen Oberhauses bemängelte wenig später, „dass die Operation Sophia den Zustrom von Migranten nicht in sinnvoller Weise abgeschreckt, die Schleusernetzwerke zerstört oder die Geschäfte der Schleuser auf der zentralen Mittelmeerroute behindert“ habe. Nur eine Schlüsselfigur sei gefasst worden. Doch Recherchen zeigen, dass selbst bei diesem Verdächtigen unklar ist, ob er verurteilt wird. Zeugenaussagen und Fotos deuten darauf hin, dass die Behörden den falschen Mann angeklagt haben.

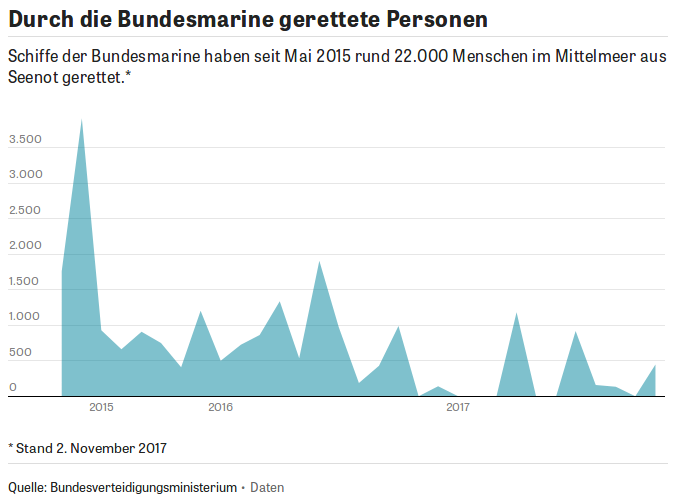

Während Europas Marineschiffe also zwei Jahre lang erfolglos Schleuser jagten, zogen sie sich gleichzeitig aus der Rettung zurück. Das belegen ebenfalls die Zahlen aus der von ZEIT ONLINE an die Bundesmarine gestellten IFG-Anfrage. Daraus ergibt sich, dass deutsche Kriegsschiffe immer weniger Flüchtlinge aus Seenot gerettet haben: 2015 waren es noch mehr als 10.500 Menschen, 2016 noch 8.572, in diesem Jahr bis November nur noch 2.839. Die Seenotrettung leisteten immer öfter private Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen, Save the Children oder Sea-Watch.

Deren Arbeit wurde der EU und Italien zum Ärgernis, denn die privaten Helfer brachten immer mehr Gerettete nach Italien und damit in die EU. Der Streit eskalierte, als Italiens Staatsanwaltschaft im August das von der deutschen Organisation Jugend Rettet betriebene Schiff Iuventa beschlagnahmte. Der Vorwurf: Beihilfe zur illegalen Einreise. Die Besatzung wurde verdächtigt, mit Schleusern gemeinsame Sache zu machen, die Polizei verwanzte die Brücke des Schiffs und schickte einen verdeckten Ermittler los. Doch die Beweise, die ZEIT ONLINE einsehen konnte, sind äußerst dünn. Trotzdem darf die Iuventa seit Monaten den Hafen von Trapani auf Sizilien nicht verlassen.

Es scheint, als wolle Italien mit solchen Maßnahmen die Hilfsorganisationen einschüchtern. Rom wird darin von der EU gestützt, die ebenfalls eine härtere Gangart in der Asylpolitik einschlägt. Beide verfolgen zwei Ziele. Das erste: Solange es keinen europäischen Verteilungsschlüssel für die Aufnahme von Flüchtlingen gibt, sollen möglichst viele von ihnen aus Europa herausgehalten werden. Sie sollen in Nordafrika in Aufnahmelagern untergebracht werden, wo europäische Beamte entscheiden sollen, wer in die EU darf und wer zurück in sein Heimatland reisen muss.

Das zweite: Die EU will auf dem Mittelmeer möglichst nicht mehr selber retten. Deshalb rüsten Italien und die EU Libyens Küstenwache auf, bis Sommer 2018 sollen 400 libysche Küstenwächter durch europäische Trainer geschult werden. Vor wenigen Tagen vereinbarten die Innenminister von Italien und Libyen, ein gemeinsames Einsatzzentrum aufzubauen. Dort sollen Vertreter der Küstenwachen, der Einwanderungsbehörden, der Generalstaatsanwaltschaften und der Geheimdienste zusammenarbeiten. Die italienische Marine ist außerdem im Hafen von Tripolis aktiv und unterstützt die libysche Küstenwache dort „technisch“. Alles dient dem Zweck, die Libyer in die Lage zu versetzen, Flüchtlinge aus ihren Gewässern zu fischen und zurück an ihre Küste zu bringen.

Dafür nimmt es die EU hin, dass Libyen seine Seenotrettungszone eigenmächtig von 12 auf 72 Seemeilen ausgeweitet und die Hilfsorganisationen wider das internationale Recht gewarnt hat, darin zu kreuzen. Das führte zu mehreren gefährlichen Manövern. Anfang November mussten italienische Sicherheitskräfte sogar gegen die von ihnen selbst ausgebildeten Libyer vorgehen.

Die Libyer hatten ein mit Flüchtlingen besetztes Schlauchboot abgefangen, zu dem auch freiwillige Helfer der Sea-Watch 3 unterwegs waren. Sowohl Libyer als auch freiwillige Retter nahmen Schiffbrüchige an Bord. Dabei stürzten Menschen ins Wasser und klammerten sich von außen am libyschen Boot fest. Trotzdem fuhr das Wachboot mit hoher Geschwindigkeit los und schleifte die Menschen mit. Der Kommandant reagierte nicht auf warnende Funksprüche der Sea-Watch-Crew. Erst ein Hubschrauber der italienischen Marine konnte die Libyer stoppen. Während des Einsatzes ertranken fünf Menschen, ein Kleinkind blieb vermisst.

Die zweite Abwehrzone: Libyen

Wer wissen will, wie es den Flüchtlingen in Libyen ergeht, kann ins südtunesische Medenine reisen. Rund 500 Menschen leben hier in weiß getünchten Häusern eines Aufnahmezentrums. Jeweils zu dritt teilen sie sich ein karg möbliertes Zimmer: drei Betten, drei Stühle, ein Schrank, ein Tisch, ein Waschbecken. Die meisten Bewohner kommen aus Ländern südlich der Sahara und wollten von Libyen nach Europa übersetzen, doch ihre Schlauchboote wurden stattdessen an die tunesische Küste getrieben. Andere wurden von Fischern oder der tunesischen Küstenwache aus Seenot gerettet. Die Menschen hier haben alle erlebt, was derzeit an der Nordküste Libyens Schreckliches geschieht.

Der Horror dort hat einen Namen: das Weiße Haus. So erzählen es die Flüchtlinge, die seit Wochen in Medenine ausharren. Eigentlich ist dieses Weiße Haus am Strand von Sabratha eine weiß gestrichene Hotelanlage, die nie fertiggestellt wurde. Menschenschmuggler hatten dort Tausende Menschen vor allem aus Gambia, Mali und Nigeria zusammengepfercht. Es gab kein Essen und kein Wasser, die Flüchtlinge schliefen dicht gedrängt auf dem Boden. Wer Geld hatte und Glück, den brachten die Schleuser irgendwann an den weiten, flachen Strand von Talil Beach westlich von Sabratha. Dort starteten die Schlauchboote.

Al Ammu – „der Onkel“

Mindestens 24 solcher Lager gibt es in Libyen, die Zahl der dort internierten Flüchtlinge steigt. Nach Angaben der libyschen Regierung waren es im November 20.000 – fast dreimal so viele wie im September. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte und die Polizeimission der EU für Libyen haben bestätigt, dass in den Lagern gefoltert und vergewaltigt wird. Frauen werden zur Prostitution gezwungen, Männer als Arbeitssklaven versteigert. Offiziell unterstehen die meisten Lager der sogenannten libyschen Einheitsregierung von Fajis al-Sarradsch. Doch da die Regierung die einzelnen Einrichtungen aus Sicherheitsgründen kaum erreichen kann, agieren die Lagerkommandanten unkontrolliert. Niemand zieht sie zur Rechenschaft.

Den Mann, der über das Weiße Haus und seine Gefangenen herrschte, nennen alle Mudir, was „Chef“ auf Arabisch heißt. Er ist der Anführer eines Schleusernetzwerks. Auch Sicherheitsfachleute der Vereinten Nationen kennen ihn gut, sein Name lautet Ahmed Dabashi. Laut einem Expertenbericht für den UN-Sicherheitsrat gilt er als Hauptvermittler für Flüchtlingstransporte in Nord-Libyen.

Dabashi ist Mitte 30 und stammt aus Sabratha. In Libyen kennt man ihn außerdem unter dem Namen Al Ammu, „der Onkel“, so heißt auch seine Miliz. Einst kämpfte er gegen die Truppen des Gewaltherrschers Muammar al-Gaddafi. Sein Vater soll ein ranghoher Offizier in der libyschen Armee sein. Beide gehören zu einem der mächtigsten Clans im Westen des Landes. Dabashis Helfer sollen im Weißen Haus eine eigene Etage bewohnt haben. Sie seien bewaffnet gewesen und hätten ihre Waffen auch eingesetzt, erzählen Flüchtlinge.

Menschenhändler wie Dabashi können sich sicher fühlen. Denn in ihr Geschäft sind alle involviert: Polizisten, Politiker, Küstenwächter, Geschäftsleute, Soldaten, einfache Bürger. Die Schmugglernetzwerke profitieren von der weitgehenden Gesetzlosigkeit in Libyen. Mehr als 41 Jahre hatte Gaddafi das Land beherrscht. Nach seinem Sturz 2011 zerfiel es. Nun bekämpfen sich rivalisierende Regierungen und Milizen gegenseitig und die Wirtschaftslage ist desolat.

Sabratha war lange das Zentrum der Überfahrten nach Europa. Im September aber brachen dort heftige Kämpfe zwischen Schmugglergruppen aus, die alle nominell der Einheitsregierung in Tripolis unterstehen. Die salafistische Al-Wadi-Gruppe und die Miliz Operations Room gingen gegen Dabashis Al-Ammu-Miliz vor. Dutzende Menschen wurden getötet, mehrere Hundert verletzt. Gekämpft wurde um die Kontrolle der Flüchtlingsrouten, das berichteten verschiedene örtliche Kontaktleute ZEIT ONLINE.

Auslöser der Kämpfe aber soll das EU-Land Italien gewesen sein. Um das zu verstehen, muss man mehr als sechs Jahrzehnte zurückblenden. So lange hatte Libyen für Italien einen sicheren Schutzwall gegen Migranten aus Afrika gebildet. Schon König Idris kontrollierte die Südgrenze seines Landes in den Fünfziger- und Sechzigerjahren, indem er sich mit den Stammesführern diesseits und jenseits der Grenze gut stellte. Gaddafi tat es ihm nach. Als die Zahl illegaler Einwanderer nach Italien dennoch zunahm, schlossen der damalige Ministerpräsident Silvio Berlusconi und Gaddafi 2008 ein umfangreiches Abkommen. Es sah vor, dass Italien über 20 Jahre bis zu fünf Milliarden Euro in Infrastrukturprojekte in Libyen investieren sollte. Gaddafi versprach als Gegenleistung, die Flüchtlinge aufhalten.

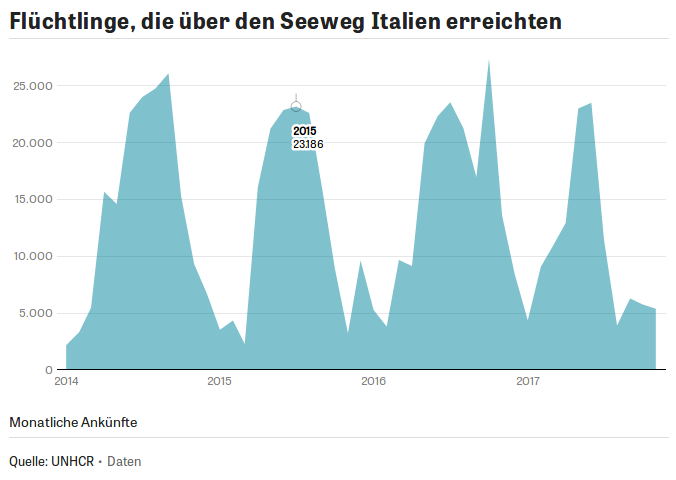

Mit dem Sturz Gaddafis stürzte auch dieses System zusammen. 2015 kamen dann Hunderttausende Menschen über das Mittelmeer nach Europa, bis Juni 2017 blieb die Zahl hoch. Dann brachen sie plötzlich ein, im August erreichten nur noch 3.914 Flüchtlinge Italien.

Das hatte einen Grund: Das Innenministerium in Rom hatte offenbar einen Deal geschlossen. Verhandlungspartner soll die Al-Ammu-Miliz von Ahmed Dabashi gewesen sein, dem Schleuserboss aus dem Weißen Haus in Sabathra. Die Miliz soll mehrere Millionen Euro, Boote und Equipment erhalten haben. Im Gegenzug verhinderte sie, dass von Libyen aus Boote mit Flüchtlingen ablegten.

Das italienische Außenministerium bestreitet, dass es dieses Abkommen gibt; für Fachleute besteht daran aber kein Zweifel. Ein Mitglied des außenpolitischen Ausschusses des italienischen Senats sagte ZEIT ONLINE: „Wenn man in Ländern wie Libyen etwas bewegen will, ist es normal, so etwas zu tun.“

So wurde aus dem Foltermeister des Weißen Hauses ein Grenzwächter und Partner Europas. Wie genau der Deal zwischen Italien und der Al-Ammu-Miliz zustande kam, ist unklar: Einige Quellen sagen, die Zahlungen seien direkt an Dabashis Miliz geflossen. Andere behaupten, die Sarradsch-Regierung habe das Geschäft eingefädelt. Doch es muss viel Geld im Spiel gewesen sein. Immerhin haben die Menschenschmuggler auf hohe Einnahmen verzichtet. Im Sommer hat das Geschäft mit den Flüchtlingen Hochsaison.

Der Deal muss zudem den Unmut von Dabashis Konkurrenten von der salafistische Al-Wadi-Gruppe und der Miliz Operations Room geweckt haben. Kontaktpersonen aus Sabratha bestätigen, dass diese beiden Gruppen ebenfalls ins das Schmugglergeschäft verwickelt sind. Offenbar fühlten sie sich übergangen und wollten verhindern, dass sich Dabashi ein Monopol sichert. Deshalb wohl kam es zu den September-Kämpfen in Sabratha.

Alle diese Gruppen verbindet ihr Geschäftsmodell: Je mehr Flüchtlinge sie in Lagern festhalten können und je schlechter es diesen Menschen geht, desto stärker wird ihre Verhandlungsposition gegenüber der EU.

Libysche und internationale Experten warnen deshalb, die finanzielle und materielle Unterstützung werde die Macht der kriminellen Milizen stärken. Den Milizen ist ihr Druckpotenzial bewusst. Ein Sprecher der Al-Ammu-Miliz hatte im September gesagt: Sobald die finanzielle Unterstützung ausbleibe, werde der Menschenschmuggel wieder aufgenommen.

Die Leidtragenden sind die Flüchtlinge. Immer mehr Menschen werden auf ihrem Weg nach Norden in den ohnehin schon überfüllten Lagern festgehalten. Erst kürzlich wurden Tausende Flüchtlinge aus solchen Gefängnissen befreit. Sie seien tagelang ohne Essen und Trinken und völlig entkräftet gewesen, berichtet das UNHCR. Die Al-Ammu-Miliz habe die Menschen offenbar festgehalten, um sie später über das Mittelmeer zu schleusen.

Dennoch wies der libysche Ministerpräsident Al-Sarradsch in der vergangenen Woche den Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zurück, verbliebene Gefangene mithilfe europäischer und afrikanischer Polizeieinheiten zu befreien.

Die dritte Abwehrzone: Niger

Zurück in Bremen. Auf dem Couchtisch der Aktivisten liegt ein kleines, altmodisches Handy mit einer Sim-Karte, mit der man günstig nach Afrika telefonieren kann. Dorette Führer wählt die 00227, die Vorwahl von Niger. Ihre Mitstreiter dort fahren zurzeit die Route von Agadez nach Norden ab und versuchen, die Bewohner der Dörfer entlang der Piste für die Idee eines Notruf- und Rettungsdienstes zu gewinnen. Die freiwilligen Helfer wollen eine Pick-up-Flotte aufbauen, die ausrückt, sobald ein Notruf eingeht. Denn die meisten Fahrer, die Flüchtlinge auf den Ladeflächen ihrer Autos durch die Wüste bringen, tragen Satellitentelefone bei sich. Diese Telefone könnte man orten und so Verunglückte aufspüren. Helfer von IOM spüren schon heute auf diese Weise hilflose Menschen in der Wüste auf. „Menschenleben in der Wüste zu retten wird wichtiger als jemals zuvor“, sagt Giuseppe Loprete von IPM Niger.

Am anderen Ende der Leitung rauscht und knackt es, man hört Kinderstimmen. Dann meldet sich Ibrahim Manzo, Führers Kontaktmann in Agadez. Manzo ist Journalist, er arbeitet für unabhängige Magazine und Radiosender. Seit Jahren beobachtet er die Flüchtlinge, die auf dem Weg nach Norden durch Agadez kommen. Bittet man ihn, zu beschreiben, was er zurzeit dort erlebt, dann sagt er: „Überall wird kontrolliert. Agadez ist zu Europas Grenze geworden.“

Manzo erzählt von einem riesigen Parkplatz, auf dem Dutzende Pick-ups stehen, die die Behörden konfisziert haben. Von Fahrern, die im Gefängnis sitzen, weil sie Flüchtlinge nach Norden mitnahmen: „Die letzten Fahrer, die verhaftet wurden, mussten zwischen 300.000 und 700.000 westafrikanische Franc zahlen, das sind zwischen 500 und 1.000 Euro.“

In den vergangenen Monaten habe es etliche Gerichtsverhandlungen gegeben. Die meisten Fahrer seien zu drei bis fünf Jahren Haft verurteilt worden, erzählt Manzo. Möglich wären sogar 30 Jahre, die Höchststrafe, die seit Kurzem jenen droht, die Flüchtlinge befördern. Das Gesetz trat offiziell 2015 in Kraft, angewendet werde es aber erst seit dem Herbst 2016, als Bundeskanzlerin Angela Merkel Niger besuchte.

Stämme im Süden sollen Grenzwächter werden

So entsteht mitten in Afrika und Tausende Kilometer vom Mittelmeer entfernt die dritte Abwehrzone Europas. Schon seit 2012 unterstützt die EU Niger und Mali darin, Grenztruppen aufzubauen. Vordergründig sollen sie Terrorismus und Drogenschmuggel bekämpfen. Doch letztlich geht es darum, Migration zu verhindern.

Seit Februar ist dafür eine Spezialeinheit aus Soldaten und Polizisten der sogenannten G5-Sahelstaaten im Einsatz – aus Mali, Niger, Mauretanien, Burkina Faso und Tschad. Rund 5.000 Grenzschützer sollen Flüchtlinge aufhalten, die Richtung Libyen fahren. Die EU unterstützt die Truppe mit 50 Millionen Euro. Deutschland und Frankreich wollen eine Art Trainingszentrum für die Grenzschützer einrichten. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linkspartei hervor.

In Rom hat man sich derweil offenbar an König Idris erinnert und übernimmt die Methode des früheren libyschen Monarchen. Wie Idris damals will Italien jene Völker, die die Region diesseits und jenseits der libysch-nigrischen Grenze beherrschen, als Grenzwächtern gewinnen. Im Frühjahr lud Außenminister Marco Minniti Vertreter der Tuareg, Tubu und Awlad Suleiman nach Rom ein. Dort schlossen sie ein Friedensabkommen und verabredeten, die 5.000 Kilometer lange Grenze gemeinsam zu bewachen. Dafür will Italien ihnen helfen, die lokale Wirtschaft zu entwickeln. Rom will außerdem die neuen gemeinsamen Grenzschutzeinheiten ausbilden.

Ibrahim Manzo bestreitet nicht, dass es Kriminelle in der Wüste gibt, die Drogen, Waffen oder Menschen schmuggeln. Doch wer diesen Weg verschließt, treibt die Flüchtlinge auf noch gefährlichere Routen und blockiert eine zentrale Wirtschaftsader im Niger.

Noch vor wenigen Jahren wurden die Wüstenpisten kaum kontrolliert. Fahrer und Spediteure transportierten Waren von der libyschen Grenze bis in den dichter besiedelten Süden von Niger und nahmen auf dem Rückweg Menschen mit. Viele der Spediteure, erzählt Ibrahim Manzo, seien früher zugleich Touristenführer gewesen. Sie entstammten angesehen Familien aus Agadez, die einen Ruf zu verlieren hätten. Er nennt sie Passeure. Sie seien nicht einfach nur Schleuser, sondern auch eine Art Reiseveranstalter, die ihrerseits Chauffeure beschäftigen – Fahrer.

„Doch heute werden Passeure und Chauffeure kriminalisiert und ins Gefängnis gesteckt. Ihre Familien haben kein Einkommen mehr“, sagt Manzo. Im Mai hätten etwa 200 Passeure vor dem Gouverneur in Agadez gegen die Kontrollen demonstriert. Es brachte ihnen nichts.

Die Menschentransporte fahren trotzdem weiter nach Norden. Nur sind es jetzt andere Leute, die ins Geschäft einsteigen. Sie fühlten sich nicht mehr verantwortlich für ihre Kunden, sagt Manzo. „Es werden immer mehr Menschen einfach in der Wüste ausgesetzt.“ Um den Kontrollen zu entgehen, wichen die Transporte in unwegsameres Gelände aus. Manche versuchten ihr Glück inzwischen sogar auf Umwegen über den Tschad, die noch gefährlicher seien.

Wie viele Menschen auf diesen Routen sterben, weiß niemand genau. Es sei schwer, die Toten zu zählen, sagt Manzo. Aber allein die Tatsache, dass die Fahrer nicht mehr im Konvoi führen, sondern manchmal nur zu zweit, sei ein Indiz für die gestiegene Gefahr. Denn in der Wüste ist es überlebenswichtig, in möglichst großen Gruppen zu reisen. Nur so kann man sich schützen, wenn es zu Unfällen, Pannen oder Überfällen durch Banditen kommt.

Wer ersetzt Einkommen aus Menschenschmuggel?

Während die Flüchtlinge sich auf immer gefährlichere Wege wagen, verschärft sich im ohnehin armen Agadez die wirtschaftliche Lage. Seit in den Neunzigerjahren Touristen in der Wüste entführt wurden, seit Terroristen von Mali aus versuchen, im Niger Fuß zu fassen, gibt es keine Touristen mehr in der Unesco-Weltkulturerbe-Stadt. So lebt Agadez heute fast ausschließlich von Flüchtlingen, die dort einen Zwischenstopp machen, das Nötigste einkaufen und ihre Weiterfahrt organisieren.

Die EU will den Transporteuren und Bewohnern von Agadez alternative Einkommensquellen erschließen. Das Geld soll in Bildung und Landwirtschaft fließen, auch in Bauprojekte. Doch wie genau das funktionieren könnte und ob es für die Menschen zum Leben reicht, ist nicht klar.

Ibraim Manzo sagt: „Von dem Geld haben wir noch nichts gesehen. Wir haben unsere Namen auf Listen geschrieben, um von der Förderung zu profitieren. Vor Kurzem sollen die ersten Familien etwas bekommen haben. Aber sie standen nicht auf den Listen.“ Manzo glaubt nicht, dass das Geld dort ankommt, wo es am ehesten helfen könnte.

Im Mittelmeer, in Libyen und im Niger zeigt sich: Alle neuen Abwehrmaßnahmen, die die Europäer vorantreiben, konnten die Flüchtlingswanderung nicht beenden, sondern bestenfalls verlangsamen. Stattdessen etablieren sich noch unsicherere Routen: hochgefährliche Wege durch die Sahara abseits der halbwegs sicheren Trassen. Neue Mittelmeertransits von Tunesien nach Italien. Und nicht einmal die Nachrichten von Flüchtlingssklavenmärkten in Libyen halten die Verzweifelten ab. Libysche Kontaktleute bestätigten ZEIT ONLINE, dass wieder verstärkt Boote von der libyschen Nordküste ablegen: diesmal von Al-Chums und Garabulli aus, zwei Küstenstädten östlich von Tripolis.

Mitarbeit: Paul Blickle, Andreas Prost, Julian Stahnke