Zeit Online | 04.08.2017

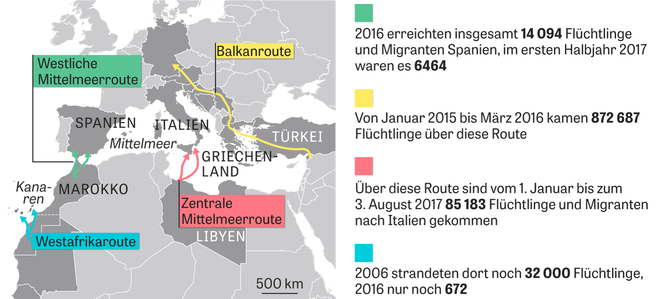

Italien schlägt Alarm: Übers Mittelmeer kommen wieder Zehntausende von Migranten. Und alle Politiker sagen: Die Situation von 2015 darf sich nicht wiederholen. Was aber ist seither geschehen, um wirklich Lösungen zu finden?

Von Andrea Böhm, Martin Klingst, Angela Köckritz, Ulrich Ladurner, Lukas Latz, Elisabeth Raether und Michael Thumann

Über das Thema, das im Herbst 2015 das Land spaltete, herrscht heute in einem entscheidenden Punkt Einigkeit: Es darf nie wieder passieren. „Die Wiederholung der Situation will niemand, auch ich nicht“, sagt Angela Merkel, die damals die Grenzen nicht schloss für Hunderttausende Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, Pakistan.

„Wenn wir jetzt nicht handeln, droht sich die Situation zu wiederholen“, sagt Martin Schulz.

„Die teilweise ungeordneten Zustände von damals dürfen sich nicht wiederholen“, sagt auch Katrin Göring-Eckardt von den Grünen.

Merkel ist heute wieder so beliebt wie vor dem Ansturm der Flüchtlinge. Das hat sicher mit ihrer deeskalierenden Art zu tun und mit ihrer Ruhe im internationalen Sturm, aber auch mit der Bereitschaft der Wähler, halb zu vergessen und halb zu verzeihen, was 2015 geschah.

Dass damals die Geduld der Bürger mit ihrem die Kontrolle verlierenden Staat doch relativ groß war, lag aber nicht nur am offenkundigen Leid der Syrer, sondern auch daran, dass es – bis auf die Flüchtlinge des Jugoslawienkriegs in den neunziger Jahren – ein Fall ohne Präzedenz war. Flüchtlinge waren bis 2015 meist versprengte Gestalten gewesen, ohne Staat, mit nur wenig Rechten, verurteilt zu „stummer Individualität“, wie Hannah Arendt es einmal genannt hat. Die in Griechenland ankommenden Syrer beurteilten ihre Lage anders: Sie handelten im Kollektiv. Sie hatten keine Mittel, keine Stimme, doch sie hatten den Willen und noch Kraft, einen ganzen Kontinent zu Fuß zu durchqueren. Ihre schiere Anzahl verlieh ihnen Macht, weswegen sie sich auch nicht nach dem Gutdünken der EU auf dem Kontinent verteilen ließen. Die Kräfteverhältnisse hatten sich mit einem Mal gedreht. Die Schwächsten diktierten in diesem Sommer 2015 die Agenda. Etwas Revolutionäres lag in der Luft.

Von dem damaligen Chaos, das vielen große Sorge bereitete – und zwar unabhängig von ihrer Einstellung zur Migration –, ist heute in Deutschland kaum noch etwas zu spüren. Doch ist seither die bange Rechnung in der Welt: Es gibt auf der Erde sehr, sehr viele Arme und von Krieg Verfolgte und nur sehr, sehr wenige Reiche, die in Sicherheit leben. Was, wenn das syrische Beispiel Schule macht? Oder konkret: Werden die in Italien anlandenden afrikanischen Migranten über den Brenner Richtung Deutschland marschieren?

Ziel Europa

Der Anspruch an die Politik lautet, mit diesem Problem umzugehen. Ein zweites Mal kann kein Politiker behaupten, von der Welt da draußen nichts gewusst zu haben. Wie also wurden die vergangenen zwei Jahre genutzt, um Lösungen zu finden? Welche Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass das Versprechen gegenüber dem Wähler gehalten wird, dass so etwas nie wieder passiert?

Eines vorweg: Seit 2015 wurde die Besonderheit dieses Jahrhundertthemas immer deutlicher, dass nämlich jede Lösung nur eine halbe Lösung ist. Flüchtlingspolitik ist Dilemma-Management.

Die Dilemmata

1. In Deutschland müssen schon aus rechtlichen Gründen die Ankommenden halbwegs gut behandelt werden. Aber: Es sollen keine Anreize für weitere Zuwanderung geschaffen werden.

In Deutschland zu leben gehört zum Angenehmsten, was einem Menschen geschehen kann. Wer hier wohnt, wird keine Bekanntschaft mit systematischer staatlicher Willkür machen. Hinzu kommt das Recht auf ein Mindestmaß an Versorgung. Aber wer in Deutschland kann diese Rechte geltend machen: alle oder nur deutsche Staatsbürger? Das Bundesverfassungsgericht hat dazu geurteilt. Das Grundgesetz garantiere, schrieben die Richter, die Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums für Deutsche wie Ausländer gleichermaßen.

Das Urteil stammt aus dem Jahr 2012, migrationspolitisch also Äonen entfernt. Damals musste die deutsche Asylgesetzgebung noch nicht dem Druck der Hunderttausenden standhalten, die ihr Recht auch tatsächlich in Anspruch nehmen wollen. Juristisch ist das Urteil 1 BvL 10/10 – es ging um die Erhöhung von Geldleistungen für Asylbewerber – glasklar: Die Bedürfnisse des Individuums zählen mehr als das Kopfzerbrechen des Staates, wie er diese Bedürfnisse erfüllen soll. Es heißt im Urteil: „Migrationspolitische Erwägungen, die Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge niedrig zu halten, um Anreize für Wanderungsbewegungen durch ein im internationalen Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau zu vermeiden, können … kein Absenken des Leistungsstandards unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen.“

Was bedeutet das Urteil für die Politik? Dass der Rahmen eng gesteckt ist, aber milde Formen der Abschreckung von Asylbewerbern durchaus möglich sind.

Wie hart muss man sein?

Dazu ein Beispiel aus der Unterbringungspolitik für Flüchtlinge. In Bayern werden ausschließlich Großunterkünfte betrieben, nicht nur in Ballungsgebieten, wo Wohnraum teuer ist, sondern auch auf dem Land. Das liegt nicht am Platzmangel. Vielmehr verspricht sich die Landesregierung eine abschreckende Wirkung auf Flüchtlinge. Denn in großen Unterkünften können die Flüchtlinge wenig selbstbestimmt leben, zum Beispiel können sie nicht kochen und haben wenig Rückzugsraum. Vulnerable Gruppen, zum Beispiel Frauen und Kinder, können nicht gut vor Gewalttaten geschützt werden. Flüchtlingsräte bemängeln, dass Gewaltschutzkonzepte für solche Unterkünfte entweder gar nicht existieren oder nicht bindend sind. Die Zahl der von Zuwanderern begangenen Gewalttaten stieg in Bayern im Jahr 2016 um 93 Prozent. 58,3 Prozent dieser Taten ereigneten sich in Flüchtlingsunterkünften.

Abschreckende Wirkung soll auch die Aussetzung des Familiennachzugs für viele Migranten haben, den die große Koalition im März 2016 beschloss. Eine rasche Zusammenführung von Familien, formulierte Bundesinnenminister Thomas de Maizière, habe einen „Sogeffekt“.

Doch nicht alles, was einen Sogeffekt haben könnte, kann abgeschafft werden. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat im vergangenen Jahr Tausende zwischen 2013 und 2015 eingereiste Flüchtlinge befragen lassen, warum sie just nach Deutschland gekommen sind. 26 Prozent nannten die staatliche Wohlfahrt. Die Mehrheit aber, 73 Prozent, gab als Grund die Achtung der Menschenrechte an.

Weil die hohen rechtlichen Standards für Flüchtlinge in Europa und damit auch in Deutschland den politischen Handlungsspielraum einschränken, gibt es in Brüssel Überlegungen, ebendiese Standards zu senken. Die Genfer Flüchtlingskonvention, auch die Europäische Menschenrechtskonvention und die vielen Asylgesetze geraten ins Visier. Die maltesische Regierung erarbeitete zum Thema ein sogenanntes Non-Paper, ein inoffizielles Arbeitsdokument. Im Kern steht darin: Eine Quote für Flüchtlinge wird geschaffen, und wenn die Zahl der Flüchtlinge und Migranten steigt, wird die Schutzquote reduziert, das Asylrecht verschärft, sodass weniger Menschen Aussicht auf Zuflucht haben. Anders gesagt: Je mehr kommen, desto weniger können wir sie schützen.

Aus zwei Gründen blieb die Genfer Flüchtlingskonvention bislang doch unangetastet. Zum einen würde sich wenig ändern: Die Migranten aus Westafrika haben schon jetzt wenig Aussicht auf Bleiberecht und steigen dennoch in die Boote. Zum anderen würde die Reputation der EU als Wertegemeinschaft ernstlich Schaden nehmen.

Das Recht bleibt also vorerst, wie es ist. Geändert hat sich jedoch die Deutung der Wirklichkeit: Die Balkanstaaten wurden zu sicheren Herkunftsländern erklärt, der Maghreb soll folgen, was bislang am Widerstand der Bundesländer scheitert. In Afghanistan gibt es neben den „nicht sicheren“ nun auch „sichere“ Regionen, in die abgeschoben werden kann.

2. Die Politik braucht schnelle, gut sichtbare Lösungen – erklärtes Ziel ist, dass die AfD es bei der Bundestagswahl nicht über die Fünfprozenthürde schafft. Aber: Nachhaltige Ergebnisse erzielt nur, wer einen langen Atem hat.

Dieses Problem geht die Politik bislang mit einer Doppelstrategie an: Zum einen werden schnelle, kleine Gesetze erlassen, die auf Symbolwirkung zielen. Zum anderen folgt die Politik der Losung, dass die Zahl der Ankommenden vor allem dann reduziert werden kann, wenn sich die Lebensumstände in deren Herkunftsländern verbessern. Die deutsche Außenpolitik umfasst von nun an das mühevolle Ringen um gute Lösungen für die Menschen im Nachbarkontinent.

In den ersten Bereich fällt das Verbot von sogenannten Kinderehen, beschlossen vom Kabinett im April 2017. Frauen und Männer schon sehr früh zu verheiraten ist besonders in muslimischen Ländern verbreitet. Im Ausländerzentralregister waren im vergangenen September 1.475 Minderjährige mit dem Familienstand verheiratet gemeldet, 361 von ihnen waren unter 14 Jahren.

Eine Minderjährigenehe zu lösen war deutschen Richtern auch schon möglich, bevor es das Gesetz gab. Nun gelten Ehen von Personen unter 16 Jahren grundsätzlich als nichtig. Für manche betroffenen Jugendlichen kann das bedeuten, dass sie Schwierigkeiten bekommen, Ansprüche auf Unterhalt und Kontakt mit den aus der Ehe entstandenen Kindern durchzusetzen. Im besten Fall ist das Gesetz überflüssig, im schlechtesten schadet es denen, die es schützen will. So oder so aber erweckt der Beschluss den Anschein, die Politik habe sich in den großen Fragen der Einwanderungspolitik die Tatkraft bewahrt. Das Verbot der Kinderehe, meinte die CDU-Politikerin Julia Klöckner, sei „ein klares Signal“ an die Migranten: Es gebe nur ein Recht auf deutschem Boden.

Tatsächlich befindet sich die AfD seit einiger Zeit in Sichtweite der Fünfprozenthürde. Wie viel Populismus ist also sinnvoll, um den Populismus in den Griff zu bekommen? Wie hart muss man sein, um noch mehr Härte zu vermeiden?

Das Problem der Afrikapolitik

Ein eher symbolisches Projekt der Regierung ist auch der Marshallplan mit Afrika, ein Vorschlag des Entwicklungsministers Gerd Müller. Für deutsche Ohren klingt der Begriff „Marshallplan“ konstruktiv, die Afrikaner allerdings fragten: Haben etwa auch wir einen Kontinent erst mit Krieg überzogen und diesen dann verloren? Ein kleines Team hatte Müllers Plan in Windeseile entworfen – kein einziger afrikanischer Partner war konsultiert worden. Tatsächlich hieß das Projekt erst „Marshallplan für Afrika“ und wurde nur in letzter Sekunde in „Marshallplan mit Afrika“ umbenannt. Dabei zeigt die Erfahrung, dass solche Großinitiativen aus Mangel an Präzision oft scheitern. Damit die Hilfe wirkt, muss vorher sorgfältig untersucht werden, was funktioniert – und zwar in genau diesem Land. Was können wir bieten? Da ist es schon besser, wenn die Objekte der Hilfe dann mit von der Partie sind.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Initiative „Compact“ des Finanzministeriums, die in Zusammenarbeit mit den Partnerländern und den Finanzministern der G20 die Bedingungen für ausländische Investoren in Afrika verbessern will. Allerdings ist Deutschland in ebenjenen arbeitsintensiven Industriezweigen, die afrikanische Staaten derzeit aufbauen wollen, in der Textilindustrie etwa, nicht sehr stark – das übernehmen eher die Chinesen. Worin sich deutsche Unternehmen hervortun, sind erneuerbare Energien. Tatsächlich werden die von vielen afrikanischen Staaten auch dringend gebraucht. Eine deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen Lage Westafrikas brächten sicherlich auch fairere Handelsbedingungen mit der EU. Damit aber nähert man sich der äußerst heiklen Frage: Ist der Westen auf Dauer bereit, Privilegien abzutreten?

Das Problem jeder Afrikapolitik ist, dass die Lage dort aussichtslos erscheint. Libyen ist ein Beispiel dafür, denn dort scheint alles schiefzugehen, was schiefgehen kann. Libyen liegt in einem Gebiet, das mit seinen Gas- und Ölvorkommen zu den rohstoffreichsten der Erde gehört. Aber es gibt nicht eine, sondern zwei Regierungen. Außerdem Milizen, die um Macht und Ölquellen kämpfen. Unterstützt werden die verschiedenen Gruppierungen von konkurrierenden arabischen Staaten. In diesem Staat ohne Staat fanden erst der islamistische Terror und schließlich der Menschenhandel ein Zuhause. Die Zustände in den Lagern, in denen vor allem westafrikanische Migranten vor ihrer Überfahrt nach Europa festgehalten werden, nannten deutsche Diplomaten „KZ-ähnlich“.

Doch Hoffnungslosigkeit behindert das kreative Denken. Also muss die europäische Politik trotz gegenteiliger Erfahrung an ihre Wirkungsmacht glauben. Es gibt für Libyen keine große Lösung wie beim Deal mit der Türkei. Frankreichs Präsident versuchte dennoch diesen Eindruck zu erwecken, als er vergangene Woche ankündigte, sein Land werde „Hotspots“ für Migranten auf libyschem Boden einrichten. Kurz darauf ergänzte der Élysée diesen Vorschlag um den entscheidenden Punkt, dass er derzeit aus Sicherheitsgründen nicht durchführbar sei.

Es gibt in Libyen allenfalls eine Strategie der kleinen Schritte.

Ein paar Millionen Euro für Informationskampagnen wären vermutlich gut investiert. Junge Männer und Frauen aus westafrikanischen Ländern, die den Großteil der Migranten ausmachen, stehen unter einem enormen Druck, nach Europa zu kommen und ihre Familien daheim zu unterstützen. Sie kennen nur die Beispiele derer, die es geschafft haben und nun Geld nach Hause schicken. Zudem machen die Schlepper Werbung für sich. In Nigeria locken zum Beispiel „Reiseagenturen“ Mädchen und Frauen aus Elendsvierteln mit „Pauschalangeboten“ – Flugticket, Visum, Arbeitserlaubnis, Gastronomiejob in Europa – auf die Schmuggelroute nach Libyen und in die Arme von Prostitutionsringen. Videos, Graphic Novels, Diashows, die in den sozialen Medien über die Risiken der Route durch die Wüste nach Libyen und übers Mittelmeer aufklären, könnten einige davon abhalten, sich auf den Weg Richtung Küste zu machen.

3. Flüchtlinge und Migranten, die ein Bleiberecht haben, müssen gut integriert werden, damit keine französischen oder britischen Verhältnisse entstehen, also Ghettos, Verwahrlosung, Parallelmilieus. Aber: Die Integration der Neuankömmlinge ist nur möglich, wenn der Staat seine Gerechtigkeitspflichten gegenüber den hiesigen Schwächsten erfüllt.

In der UNHCR-Liste mit den Ländern, die weltweit die meisten Flüchtlinge aufgenommen haben, taucht Deutschland nicht einmal auf. Die Türkei beherbergt 2,9 Millionen Flüchtlinge vor allem aus Syrien. Im Libanon sind mit einer Million ein Fünftel der Bevölkerung Flüchtlinge. Das entspräche in Deutschland 16 Millionen Menschen. Tatsächlich kamen 890.000 Flüchtlinge im Jahr 2015, im Jahr 2016 etwa 280.000.

Doch Deutschland ist nicht der Libanon. Das ist keine triviale Feststellung. Das Zusammenleben beruht hierzulande auf dem Ideal, dass die Gemeinschaft im Ernstfall für den Einzelnen eintritt. Ausgestattet mit den Mitteln der Allgemeinheit, kümmert der Staat sich um seine Bürger und sorgt für Ordnung.

Schon die Gelassenheit wäre in Deutschland undenkbar, mit der Franzosen die Zeltlager ihrer Flüchtlinge auf den Seitenstreifen der Ausfallstraßen betrachten und die obdachlosen Kleinkinder an den Straßenecken. Zumal die französischen und britischen Verhältnisse in den Augen vieler Deutscher Beispiele dafür sind, was entsteht, wenn man die Einwanderer sich selbst überlässt: Gewalt, Terror, Armut, rechtsfreie Räume.

Das heißt: Es herrscht Konsens darüber, dass Integration in Deutschland aufwendig und kleinteilig sein darf. Wie man hier zurechtkommt, wird vermittelt in Broschüren und Kursen bis hin zu einer Website der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die den deutschen Sex erklärt: „Es geht nicht nur um die richtige Technik. Es ist auch wichtig, den Gefühlen und Wünschen der anderen Person Beachtung zu schenken.“

Die brutale EU-Grenzsicherung

So viel Aufwand ist aber nur vertretbar, wenn der Staat auch seinen Pflichten gegenüber denen nachkommt, die schon länger hier leben. Die Flüchtlingskrise hat nicht nur die ungerechte Verteilung von Wohlstand und Sicherheit auf der Welt ins Bewusstsein der Deutschen gerückt. Auch hat der Ansturm die Frage in die Erinnerung zurückgebracht, wie gerecht die Verhältnisse hierzulande eigentlich sind.

Darauf musste die Politik reagieren. Dazu ein Beispiel: Unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise wurden im Bundeshaushalt 2016 die Mittel für den sozialen Wohnungsbau auf eine Milliarde Euro verdoppelt.

4. Europa will Demokratie in der Welt und vor allem in den benachbarten Ländern. Aber: Es muss mit den dort herrschenden Diktatoren zusammen- arbeiten – was diese stärkt. Und es ist nicht nachhaltig, weil deren Systeme labil sind. Das hat die Arabellion 2011 gezeigt.

Kürzlich reisten die Dresdner Sinfoniker ins Grenzgebiet zwischen Mexiko und den USA, um dort vor den aufragenden Gitterstäben ein Konzert zu geben, damit wollten sie gegen Trumps Mauer-Pläne protestieren. Die Musiker hätten nicht so weit zu fahren brauchen. Die EU-Außengrenze zwischen Spanien und Marokko ist mit einem nahezu undurchdringlichen Schutzwall gesichert, der vor allem Afrikaner fernhalten soll.

Obwohl auf marokkanischem Boden gelegen, gehören die Mittelmeerstädte Melilla sowie das 300 Kilometer entfernte Ceuta seit einem halben Jahrtausend zu Spanien. In die Grenzsicherung um die Städte herum sind Fantasie und Ingenieurskunst geflossen. Wie ein Kreis umgeben drei eng hintereinanderliegende Metallgitter die Stadt Melilla. Der äußere und der innere Zaun sind auf sechs Meter gewachsen, der mittlere misst inzwischen drei Meter. Der erste ist leicht nach vorn geneigt und besonders schwer zu erklimmen. Zwischen ihm und dem mittleren verläuft ein Drahtgeflecht. Wer hineinrutscht, verfängt sich mit Armen und Beinen.

Wer in den Gittern hängen bleibt, wird von der spanischen Polizei zurück auf marokkanisches Gebiet geprügelt und den dortigen Ordnungskräften übergeben. Es hilft auch nicht, laut und deutlich „Asyl“ zu rufen. Die Regierung in Madrid vertritt die Auffassung, spanisches Territorium habe ein Flüchtling im Rechtssinne erst erreicht, wenn er nicht nur die gesamte Anlage, sondern auch die davor patrouillierenden Polizisten der Guardia Civil überwunden habe.

Weil brutale Grenzsicherung aufwendig ist, unterstützt die EU Marokko finanziell. Für das „Grenzmanagement“ hat die EU laut Amnesty International Marokko zwischen 2003 und 2010 ein Darlehen von knapp 68 Millionen Euro gewährt. Und natürlich schwingt auch beim EU-Assoziierungsabkommen und bei den gegenwärtigen Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Marokko der Wunsch mit: Geld und Vorteile gegen Flüchtlingsabwehr.

Ein Handelsabkommen mit der EU könnte der marokkanischen Wirtschaft einen dringend benötigten Impuls geben. Es könnte aber auch sein, dass damit gerade jenem Mann geholfen ist, der der entscheidende Grund für die schwache Produktivität Marokkos ist: König Mohammed VI. Nicht er allein, auch seine weitverzweigte Familie und Entourage sowie die Elite sonnenkönigartigen Ausmaßes, die sich um ihn herum gebildet hat. Dafür gibt es in dem Land keine öffentlichen Kindergärten, dramatisch wenige Grundschulen, und die Analphabetenrate zählt mit annähernd 30 Prozent zu den höchsten der Welt.

Noch ist Mohammed VI. wohlgelitten, weil man in dem Land vergleichsweise sicher leben kann. Die Frage ist, wie lange noch.

Während aus der marokkanischen Kleptokratie wenig ins Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit dringt, wird ein anderer Herrscher in unmittelbarer Nachbarschaft der EU ganz genau und mit großer Sorge beobachtet: Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Er hat unter den Augen Europas die Türkei in den vergangenen Jahren zu einem autoritären Staat umgebaut, doch in der Migrationspolitik ist er der EU ein verlässlicher Partner. Jede Nachricht über eingesperrte deutsche Journalisten und Menschenrechtsaktivisten rückt schmerzlich in Erinnerung, was Europa Erdoğan verdankt: Mit dem Deal, den die Türkei und die EU im März 2016 schlossen, fand die Flüchtlingskrise 2015 ein Ende. Die Zahl der Toten im östlichen Mittelmeer ist rapide gesunken: 2015 waren es 805, dieses Jahr 37. Die Überfahrten auf der Flüchtlingsroute Türkei–Griechenland wurden praktisch eingestellt. In der Folge versiegte auch in Deutschland der Strom der Flüchtlinge. Erdoğan hält sich an die meisten anderen Abmachungen des Deals. In der Türkei lebende Syrer erhalten nun eine Arbeitserlaubnis, die es ihnen ermöglicht, einen Mindestlohn zu verdienen. 500.000 Kinder von Flüchtlingen gehen in die Schule. Flüchtlinge haben ein Recht auf Gesundheitsversorgung.

Probleme bleiben bestehen. Etwa eine Million Syrer arbeiten in der Türkei schwarz und unter unwürdigen Umständen. 370.000 Kinder gehen noch nicht in die Schule. Es gibt viel zu wenige medizinische Einrichtungen. Gerade mal zehn Prozent der Syrer finden Platz in den von der Regierung betriebenen Unterkünften, wo sie gut versorgt wären. Doch die Regierung arbeitet daran, auch mithilfe der drei Milliarden Euro, die ihr die EU für ihre Bemühungen bezahlt. Die Gelder sind eine gute Einnahmequelle für Erdoğan, der gerade eine der wenigen säkularen muslimischen Demokratien abwickelt.

Wird es wieder passieren?

5. Man will Kontrolle über die Migrationsströme, dazu gehört Freiwilligkeit, etwa in Form von Kontingenten und Migrationspartnerschaften. Aber: Nach innen ist der Ansatz, Migranten aufzunehmen, um Migration zu begrenzen, schwer zu vermitteln.

Der Deal mit der Türkei sieht nicht nur vor, für jeden aus Griechenland in die Türkei zurückgewiesenen Syrer einen anderen Syrer aus einem türkischen Flüchtlingslager in der EU aufzunehmen. Das Abkommen umfasst darüber hinaus auch Kontingente, also die freiwillige Aufnahme von weiteren Syrern, welche die Türkei verlassen wollen. Dieser Teil des Abkommens wird nur schleppend umgesetzt. Die Staaten der Visegrád-Gruppe (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn) weigern sich vollständig, Syrer aufzunehmen. Die Slowakei und Ungarn haben sogar vor dem Europäischen Gerichtshof gegen eine mehrheitlich beschlossene EU-Vereinbarung geklagt, die bestimmt, 160.000 bereits in Griechenland und in Italien gestrandete Syrer nach einem bestimmten Schlüssel auf die EU-Staaten zu verteilen. Vergangene Woche hat der Generalanwalt des EuGH empfohlen, die Klage abzuweisen.

Offenbar tun sich gerade die osteuropäischen Länder schwer mit der Idee, freiwillig Flüchtlinge aufzunehmen – auch wenn sie keine Lösung dafür haben, wie Europa mit dem Migrationsdruck denn stattdessen umgehen solle. Doch in Deutschland ist eine ähnliche Haltung verbreitet. Zumindest stößt jede Idee, die zu einwanderungsfreundlich aussehen könnte, derzeit auf Widerstand. Kürzlich erst hat die Bundesregierung Italien aus Anlass einer internationalen Konferenz zu Migrationsfragen wieder ihre Solidarität bekundet. Bereitschaft zur Übernahme von mehr Flüchtlingen ließ sie nicht erkennen.

Dabei würde Vorausschau helfen, den Druck aus dem Asylsystem zu nehmen – Migrationspartnerschaften für Studenten und Wissenschaftler zum Beispiel und ein Resettlement-Programm, also die Bereitschaft der EU, aus Ländern Afrikas jedes Jahr eine bestimmte Zahl von Migranten aufzunehmen.

Wird es wieder passieren?

Es ist nicht so einfach mit den Flüchtlingen, wie man im Herbst 2015 manchmal glauben konnte. Es ist aber auch nicht so schlimm geworden, wie es nach der Kölner Silvesternacht 2016 schien. Der positive Nebeneffekt für ein zerstrittenes Deutschland ist, dass beide Seiten der jeweils anderen ein bisschen recht geben können.

Heute ist die Politik besser vorbereitet, und die Öffentlichkeit widmet auch den komplizierten Fragen mehr Aufmerksamkeit – jene kostbare, leicht verfliegende Substanz, die Politiker aber brauchen, um handeln zu können. Obwohl momentweise in Vergessenheit gerät, was für fragile Konstrukte Grenzen im Angesicht menschlicher Beharrlichkeit sind. Obwohl manche vielleicht immer noch den Wunsch haben, es könne eine Politik geben, die nicht etwa unfertige Lösungen findet, sondern das ganze Problem zum Verschwinden bringt.

Ohnehin steckt das Migrationsproblem heute in einer ganz anderen Phase. Die Intensität ist nicht vergleichbar, weil 180.000 oder 200.000 Migranten, die dieses Jahr in Italien ankommen, zwar viele sind, aber eben weit von der runden Million entfernt, die 2015 nach Europa kamen. Und die Protagonisten sind andere.

Für sie mag Armut ein starkes Motiv sein, sich auf den Weg zu machen – zumal ein bestürzender Mangel an Perspektive meistens dort entsteht, wo mit Gewalt regiert wird. Doch Migranten haben einen anderen Status als Flüchtlinge. Wer arm ist, hat keinen Recht auf Schutz, und mit Mitleid, das die Lücken schließen könnte, können sie nicht rechnen.

So haben die afrikanischen Migranten, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, bislang nicht die Kraft entwickelt, die die Syrer wohl auch daraus gewannen, dass ihr eigener Präsident sie mit Bomben bewirft. Ihre moralische Empörung war so groß, dass sie sich eben nicht damit zufriedengaben, in der Türkei für einen Hungerlohn zu schuften, während ihre Kinder keine Schule besuchen können – unterdessen leben die Afrikaner häufig vor allem in Südeuropa unter schlimmeren Bedingungen als in ihren Herkunftsländern.

Wenig spricht also dafür, dass die Flüchtlingskrise von 2015 sich wiederholt. Doch ebenso wenig spricht dafür, dass Migration ein Problem des Jahres 2015 war, das man jetzt in den Griff bekommen hätte. Dass Menschen nach Europa wollen und Europa diese Menschen nicht will oder jedenfalls sicher nicht alle, wird ein Thema bleiben. Und es werden eher mehr als weniger Leute kommen wollen.

Dass das Wohlstandsgefälle nun nicht mehr wie zuvor auf wundersame Weise von den Menschen am unteren Ende akzeptiert wird, mag ein schöner, großer Fortschritt sein, fürs Erste ist alles Gekannte zerlegt. Oben und Unten ist nicht mehr streng geteilt, die Grenzen sind in Bewegung. Europa verschiebt die Außengrenzen seines politischen Denkens und Handelns immer weiter nach Süden und ist inzwischen in Niger angelangt: in dem kleinen afrikanischen Land, in dem die westafrikanischen Migranten sich sammeln, um durch die Wüste nach Libyen zu kommen. Was dort geschieht, spielt hier oben jetzt eine Rolle.