Quelle: Der Tagesspiegel | 12.12.2016 | An English translation is published on Investigate Europe

Die EU-Regierungen machen die Kontrolle der Außengrenzen zum zentralen Projekt. Das Journalisten-Kollektiv „Investigate Europe“ enthüllt: Das kostet Milliarden – doch nur Rüstungs- und Elektronikindustrie profitieren.

von HARALD SCHUMANN und ELISA SIMANTKE

Blauweiß leuchten die großflächigen Wandbildschirme, niemand spricht. Nur das leise Klacken der Tastaturen verrät, dass die zehn Männer an den Tischreihen davor konzentriert arbeiten. Grüne, gelbe und rote Punkte erscheinen auf den angezeigten Europakarten. Jeder Punkt ist ein „incident“, ein Vorkommnis, erklärt der Schichtleiter mit spanischem Akzent. Doch wofür genau sie stehen, sagt er nur in ausgewählten Fällen. Das meiste muss geheim bleiben, wie auch sein Name.

Denn hier, im 11. Stock des „Warsaw Spire“, eines futuristisch anmutenden Gebäudekomplexes in der Innenstadt von Warschau, operiert das „Lagezentrum“ der „Europäischen Grenz- und Küstenwache“ (EBCG), bis vor Kurzem Frontex genannt. Rund um die Uhr gehen über ein militärisches gesichertes Datennetz Meldungen von 30 nationalen Grenzschutzbehörden ein. Das reicht vom Schmuggler zwischen Russland und Finnland bis zum Flüchtlingsboot vor den Kanaren.

Dazu kommen Satelliten-Bilder, Schiffsbewegungen, sogar Wetterprognosen. Das so gewonnene Lagebild ist für alle beteiligten Behörden abrufbar. „Wir liefern Information über die Lage an den Grenzen für ganz Europa, nahezu in Echtzeit“, versichert der spanische EU-Beamte.

„eu-LISA“ liefert Daten über Kriminelle und Asylbewerber

In „Echtzeit“ liefern auch Bernard Kirch und seine Mitarbeiter im 1200 Kilometer entfernten Straßburg-Neuhof, Standort des Operationszentrums von „eu-LISA“, der EU-Behörde für den Betrieb von informationstechnischen Großsystemen. Hinter stacheldrahtbewehrten Stahlzäunen und verborgen in einem unterirdischen Gelass hüten sie den zentralen Datenschatz des europäischen Grenzregimes: das Schengen-Informationssystem (SIS) und zwei weitere Datenbanken.

Rund 30 Serverschränke stehen da in Reih und Glied, verbunden über gesicherte Leitungen mit Zugriffspunkten für die nationalen Behörden. Datensätze über rund eine Million polizeilich gesuchte Personen sowie 32 Millionen Visums-Antragsteller und mehr als fünf Millionen Asylbewerber sind abrufbar (siehe unten im Text).

Grenzpolizisten in der ganzen EU greifen darauf zu, wenn sie Reisende kontrollieren. Und bald werden drei weitere Datenbanken über Besucher aus Nicht-EU-Staaten und Flugpassagiere hinzukommen. Der Platz im Datenbunker ist schon reserviert. „Wir sorgen dafür, dass alle Mitgliedsstaaten alle Daten bekommen“, versichert Betriebschef Kirch, „innerhalb von fünf Minuten ist jeder neue Eintrag überall verfügbar.

Eine EU-Behörde wird mit Drohnen das Mittelmeer überwachen

Datenbeschaffung für die Grenzüberwachung wird künftig auch EU-Beamte im 1800 Kilometer südwestlich gelegenen Lissabon beschäftigen. Dort, am Kai des alten Hafens mit weitem Blick über die Bucht, residiert die „European Maritime Surveillance Agency“ (EMSA). Bisher war sie nur für die Sicherheit im Seeverkehr zuständig. Doch ab nächstem Jahr werden EMSA-Beamte gemeinsam mit Piloten der portugiesischen Luftwaffe eine ganze Flotte ferngesteuerter Überwachungsflugzeuge in Betrieb nehmen.

Ausgestattet mit hochauflösenden Kameras, Laserlicht, Infrarot- und Radarsensoren werden sie bei jedem Wetter Daten über das Geschehen im Mittelmeerraum übermitteln. Kein Schiff, kein Flüchtlingsboot, keine Schmuggleroperation soll mehr der Überwachung entgehen.

Macht das Überwachungssystem Europa tatsächlich sicherer?

Militärisch organisierte Lagezentren, Datenbanken über zig Millionen Menschen, großflächige Überwachung mittels ferngesteuerter Drohnen, dazu milliardenschwere Fonds für Forschung und die anschließende Beschaffung der benötigten Technologie – kaum bemerkt von ihren Bürgern betreiben die Regierungen der Europäischen Union ein folgenschweres Langzeitprojekt: die großtechnische Aufrüstung zur Kontrolle der Außengrenzen.

Bei ihrem jüngsten Gipfel im slowakischen Bratislava erkoren die EU-Regierungschefs die Grenzsicherung gar zu ihrem wichtigsten Thema. Es gelte, die „illegale Migration zu stoppen“ und die „Sicherheit unserer Menschen zu schützen“, sagte Kanzlerin Merkel und erkannte darin einen neuen „Geist der Zusammenarbeit“ im ansonsten so zerstrittenen Europa.

Erfüllt das angestrebte Überwachungssystem tatsächlich den erklärten Zweck? Wird es Europa sicherer machen? Dieser Frage sind neun Journalisten aus acht europäischen Ländern vom Team „Investigate Europe“ zwei Monate lang nachgegangen, darunter die Autoren dieses Reports. Sie befragten mehr als 200 Grenzpolizisten, Ermittler, Rechtsexperten, Ingenieure, EU-Beamte und Politiker. Das Ergebnis ist alarmierend. Für Europas neues Grenzregime:

– sollen in den Jahren bis 2020 mehr als sechs Milliarden Euro aus EU-Mitteln sowie eine Summe gleicher Größenordnung aus den nationalen Budgets für neue Überwachungstechnologien und Operationen fließen, die keinen nachweislichen Nutzen bringen;

– wollen die EU-Kommission und die nationalen Regierungen grundlegende Prinzipien des Datenschutzes aufheben und im großen Stil persönliche Daten aller Bürger ohne richterliche Kontrolle speichern;

– hat die EU-Kommission ihre Politik fast ausschließlich an den Interessen der Sicherheits- und Rüstungsindustrie ausgerichtet und lässt deren Vertreter trotz massiver Interessenkonflikte in den Beratungsgremien mitbestimmen, was gefördert und gesetzlich vorgeschrieben wird.

Bis 9/11 gab es im Schengenraum keine gemeinsame Sicherheitspolitik

Eigentlich geht es um eine der größten Errungenschaften der europäischen Integration: die Aufhebung der Binnengrenzen zwischen mittlerweile 30 Staaten der EU und der Europäischen Freihandelszone (EFTA), die gemeinsam den Schengen-Raum bilden, benannt nach dem Ort in Luxemburg, wo 1985 der erste Vertrag dafür vereinbart wurde.

Das verschaffte Bürgern wie Unternehmen nie gekannte Freiheiten. Aber gleichzeitig muss das Staatengebilde eine gemeinsame Außengrenze verwalten, obwohl es keine gemeinsame Regierung gibt. Rechtlich unterliegt die Kontrolle der Grenzen bis heute ausschließlich den nationalen Regierungen. Aus diesem Widerspruch ergab sich ein politischer Wildwuchs mit schwerwiegenden Konsequenzen.

Es begann nach dem Schock durch die Anschläge des 11. September 2001. Amerika rüstete fortan zum „Krieg gegen den Terror“. Die Schengen-Staaten dagegen hatten keine gemeinsame Sicherheitspolitik. Doch die Regierungen wollten Flagge zeigen und beauftragten die EU-Kommission, die nötigen Konzepte zu entwickeln. Dafür fehlten der Brüsseler Zentralbehörde aber sowohl die Kompetenzen als auch das Personal.

Und so machten die EU-Beamten unter Leitung des damaligen Präsidenten Romano Prodi, was sie schon immer getan hatten: Sie interpretierten die Aufgabe als Wirtschaftsförderung und beauftragten die Industrie, ein entsprechendes Forschungsprogramm zu konzipieren. Dafür beriefen sie eine „Gruppe von Persönlichkeiten“, der neben einigen pensionierten Politikern die Top-Manager der interessierten Branchen angehörten. Von EADS (Airbus) über die spanische Indra, die italienische Finmecanica und den französischen Thales-Konzern bis zur britischen BAE, Siemens und Ericsson war alles vertreten, was in der EU-Rüstungs- und Elektronikindustrie Rang und Namen hatte.

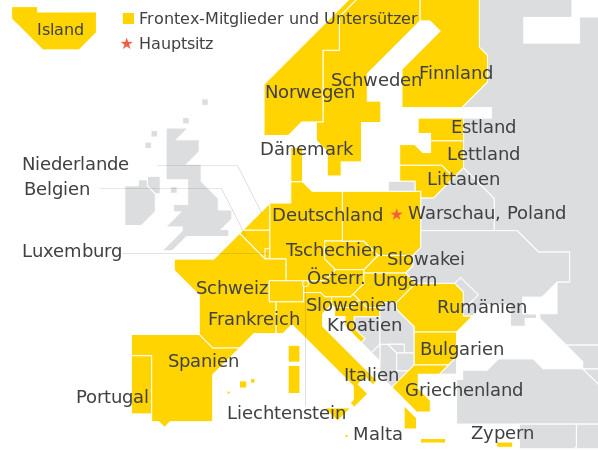

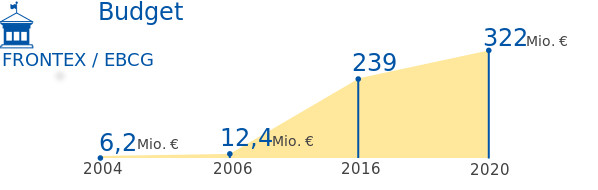

Die EU-Behörde Frontex, gegründet 2004, sollte zunächst die nationalen Grenzbehörden koordinieren und gemeinsame Normen festlegen. Ihr Budget stieg seitdem von € 6,2 Millionen € 239 Millionen jährlich. Sie steuert multinationale Operationen im Mittelmeer sowie das Überwachungsnetz Eurosur. Seit Oktober 2016 heißt sie „Europäische Grenz- und Küstenwache“ und der Etat soll bis 2020 auf € 320 Millionen steigen. Damit soll die Behörde eigene Ausrüstung kaufen. Ihr sollen 3000 nationale Beamte auf Abruf zur Verfügung stehen.

Die Manager der Sicherheitsindustrie definieren, was Sicherheit bedeutet

Prompt forderte die Gruppe in ihrem Anfang 2004 veröffentlichten Bericht, dem amerikanischen Vorbild zu folgen und mit Milliardenförderung „die zivile mit der militärischen Sicherheitsforschung zu verbinden“. Andernfalls würden „die USA die operationellen Standards setzen“ und „eine starke Wettbewerbsposition“ erreichen. Darum gebe es „keinen Grund, dass die europäische Sicherheitsforschung nicht auf dem gleichen Niveau finanziert werden sollte wie in den USA“.

Und genau so kam es. Nur ein halbes Jahr später legten die EU-Kommissare, nun unter Leitung des Portugiesen José Manuel Barroso, ein erstes, mit rund 40 Millionen Euro dotiertes Forschungsprogramm für die Konzerne auf, deren „Persönlichkeiten“ das gefordert hatten. 2007 folgte ein weiteres mit 1,4 Milliarden Euro und seit 2014 läuft schon das dritte Programm. Diesmal stehen 1,7 Milliarden Euro bereit.

Parallel dazu begannen die Schengen-Staaten auch die Anschaffungskosten für die so geförderten Technologien auf gemeinsame Fonds umzulegen. Aus der zunächst mit 1,3 Milliarden Euro dotierten „Schengen-Facility“ wurde später der „Außengrenzen-Fonds“ mit 1,7 Milliarden Euro und schließlich der „Fonds für innere Sicherheit“, über den von 2014 bis 2020 erneut 2,8 Milliarden Euro für die Aufrüstung der Grenzüberwachung fließen werden.

„Das war eine sehr folgenschwere Entscheidung“, urteilt Peter Burgess, Professor für Sicherheitspolitik an der Ecole Normale Supérieur in Paris. Burgess, 55, verfolgt seit fast 20 Jahren Europas Umgang mit Sicherheitsfragen. Er erkennt die große Linie. „Damals, nach den Anschlägen in New York, wurde es europäische Strategie, eine eigenständige Sicherheitsindustrie zu entwickeln“, sagt er. Und seitdem definierten in erster Linie deren Manager, was Sicherheit bedeutet. In der Folge, so Burgess, „liegt der Schwerpunkt stets auf Technologien zur Überwachung“, obwohl „nicht belegt ist, ob das überhaupt funktioniert“.

Der Aufbau des Systems soll mehr als 800 Millionen Euro kosten

Das zeigt schon der Blick auf das Kernelement, die gemeinsame Grenzschutzagentur in Warschau. Als diese unter dem Namen Frontex 2005 an den Start ging, verfügte sie über 45 Mitarbeiter und einen Jahresetat von 6,5 Millionen Euro. Die neue Behörde sollte dazu dienen, die vielen nationalen Grenzschutzbehörden zu koordinieren und deren Praxis an gemeinsame Normen anzupassen. Seitdem ist das Budget auf 254 Millionen Euro und das Personal auf 359 Beamte angestiegen.

Im Jahr 2020 sollen es bereits 320 Millionen sein, ein Anstieg um 5000 Prozent. Damit koordiniert die jüngst zur „Europäischen Grenz- und Küstenwache“ umgetaufte Behörde zum einen gemeinsame Einsätze von Grenzschützern verschiedener Länder, insbesondere in der Mittelmeerregion. Vor allem aber betreiben Europas Hightech-Grenzwächter seit 2013 das „Eurosur“-System, ein über den ganzen Kontinent gespanntes, komplexes Netzwerk zur Grenzüberwachung.

Erklärtes Ziel ist, das „Lagebewusstsein und die Reaktionskapazitäten“ in den Mitgliedsstaaten zu stärken, um „grenzüberschreitende Kriminalität und irreguläre Migration zu bekämpfen“. Dazu sollen „Nationale Koordinierungszentren“ (NCC) in allen Mitgliedsländern rund um die Uhr alle Vorkommnisse an ihren Grenzen melden. Gleichzeitig sollen die EMSA in Lissabon mit ihren Drohnenvideos, die Europäische Raumfahrtagentur und sogar die EU-Behörde für Fischereiaufsicht ihre nutzbaren Daten und Karten übermitteln.

All das soll zu jeder Zeit ein „Lagebild“ ergeben, das die Behörden vor Ort vor nahenden illegalen Grenzgängern und Krisen warnt. 240 Millionen Euro werde der Aufbau des Systems kosten, kalkulierte die EU-Kommission. Aber diese Angabe beruhe auf willkürlichen Schätzungen, warnten die Autoren einer Studie im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung. Zu erwarten seien eher Kosten von mehr als 800 Millionen Euro.

Das System ist jedoch lediglich eine technokratische Utopie. Im wirklichen Leben funktioniert es nicht. In Italien etwa erwies sich das vermeintliche Koordinierungszentrum in einem Gebäude des Innenministeriums in Rom auf Nachfrage als bloße Fiktion. Bei einem Besuch vor Ort im November konnte die zuständige Beamtin mit Namen Rosa Preteroti nicht einmal einen Computer mit Anschluss an das System zeigen. Das Zentrum sei wegen Umbau geschlossen und man warte auf neue Software, erklärte sie. Das Gleiche hatte sie aber auch schon einen Monat zuvor gesagt.

Nur wenige Kilometer entfernt arbeiten dagegen die Beamten des Operationszentrums der italienischen Küstenwache tatsächlich rund um die Uhr an der Überwachung der Seegrenze und koordinieren mit allen verfügbaren Schiffen die Rettung Tausender Migranten aus seeuntüchtigen Booten. Die diensttuenden Offiziere gestehen aber rundheraus, dass sie von „Eurosur“ „noch nie gehört“ haben. Mit Informationen aus Italien kann es bei Eurosur also nicht weit her sein.

In Portugal immerhin gibt es eine Verbindung nach Warschau. Im Lissabonner Lagezentrum der Nationalgarde gibt ein Beamter Meldungen über Vorkommnisse an Portugals Stränden ein. Meist handelt es sich um Informationen aus zweiter Hand von Polizei oder Marine über Schmuggler oder verdächtige Schiffe. Aber auch der hier diensttuende Major João Eufrázio vermag nicht zu erklären, welchen Nutzen das für seine Kollegen oder solche in anderen Staaten hat. Wichtig sei das gemeinsame Überwachungssystem mit Spanien. Aber das funktioniert auch ohne Lagebild aus Warschau.

Im griechischen „Koordinationszentrum“ das gleiche Bild: Fünf Beamte steuern die Aktionen von Grenzpolizei und Küstenwache in einem Raum mit dem obligatorischen Wandbildschirm. Einer davon gibt für Eurosur Informationen über das Geschehen an Griechenlands schier endloser Seegrenze in ein Online-Formular ein. Vieles davon liegt lange zurück, von Echtzeit keine Spur. Auf die Frage nach dem praktischen Nutzen kann der leitende Polizeimajor Emmanouil Grigorakis lediglich aus der entsprechenden EU-Verordnung vorlesen.

Und selbst in Polen, ganz nahe an Europas Grenzwache-Zentrale, können der für Eurosur zuständige Hauptmann Grzegorz Kazimierczak und sein Kollege Grzegorz Niemiec mit dem System nichts anfangen. „Für uns wäre es gut, rechtzeitig zu wissen, was an den Übergängen zur Slowakei geschieht, dann könnten wir analysieren, was bald in Polen ankommt“, berichten sie. Aber was im regulären Grenzverkehr geschieht, erfasst das System gerade nicht.

Damit ist das teure Eurosur-Netz für den Alltag der Beamten an Europas Außengrenzen bisher weitgehend nutzlos. Zu diesem Schluss kam vergangenes Jahr auch eine Untersuchung des französischen Parlaments. Eurosur, konstatierten die Parlamentarier „macht nur bereits erfasste Ereignisse sichtbar“, aber zur „Verbesserung der Überwachung kann es nicht beitragen.“

Die EU-Politiker folgen stur dem immer gleichen Prinzip

Diese ernüchternden Erfahrungen kommen bei den Verantwortlichen in Brüssel aber nicht an. Dafür steht Dimitris Avramopoulos. Früher diente er Griechenlands Konservativen als Minister für Tourismus, Gesundheit, Verteidigung und Äußeres. Jetzt ist er als Kommissar für Inneres und Einwanderung der führende EU-Beamte für die Sicherheitspolitik – und wischt alle Kritik beiseite. Eurosur „macht einen sehr guten Job“, versicherte er im Interview mit „Investigate Europe“, und mit dem Ausbau der „Europäischen Grenz- und Küstenwache“ werde das „noch besser“.

So folgen die Kommission und die Innenminister der Schengen-Staaten stur dem immer gleichen Prinzip: Mehr Überwachungstechnik und Datensammlung sollen mehr Sicherheit bringen. Dafür haben sie ein geradezu symbiotisches Verhältnis zur Sicherheitsindustrie entwickelt.

Das dokumentiert die verblüffende Rolle der „European Organisation for Security“ (EOS). Deren Gründer und Chef Luigi Rebuffi war vormals Top-Lobbyist des französischen Rüstungs- und Elektronikkonzerns Thales. Für seinen 2007 gegründeten Verband gelang es ihm dann nicht nur die einschlägigen Konzerne, sondern auch staatliche Forschungsorganisationen wie die deutsche Fraunhofer-Gesellschaft als Mitglieder zu gewinnen. Bei der Vergabe der milliardenschweren EU-Forschungsförderung für Sicherheitstechnik wurde die EOS damit praktisch der Türhüter.

Rebuffi benutzt das Elend der Flüchtlinge für die eigenen Zwecke

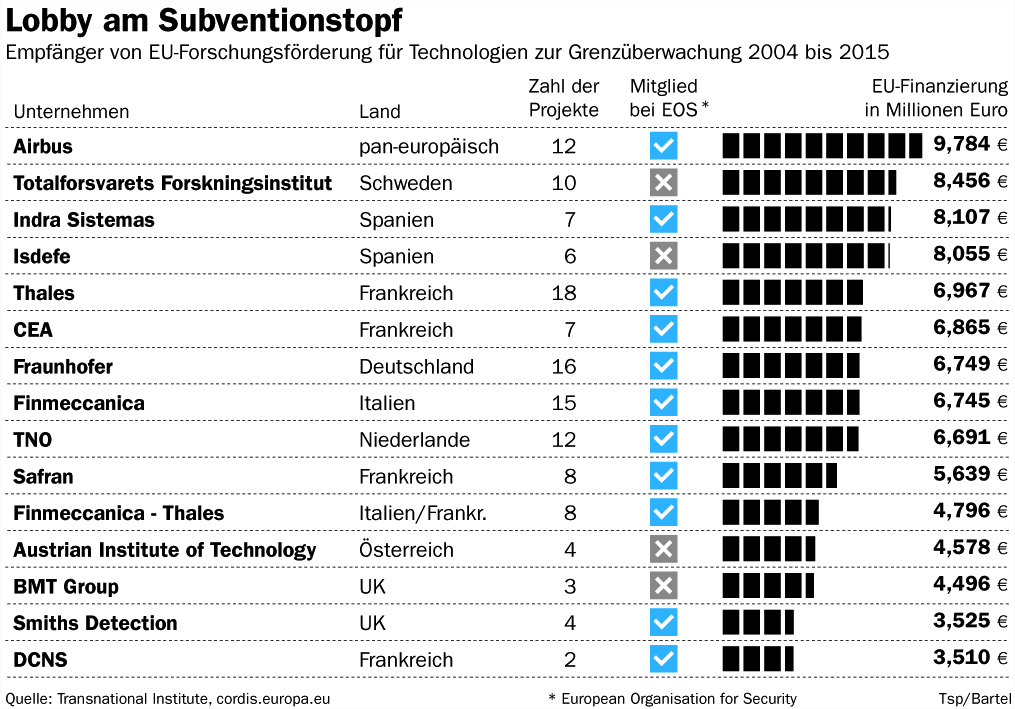

Von 2007 bis 2014 investierte die EU mehr als 316 Millionen Euro Steuergeld in neue Technologien zur Grenzüberwachung, ermittelte das unabhängige Transnational Institute in Amsterdam. Das Spektrum reicht von Hightech-Drohnen zur Fernüberwachung bis zu Dokumentenscannern mit Datenbankanschluss, von der Software für die Vernetzung der Sicherheitsbehörden bis zur Integration der Datenströme zu Lagebildern.

Von den 15 Unternehmen und Organisationen, welche die meisten Fördergelder erhielten, sind elf Mitglied der EOS – und das ist kein Zufall. Denn in den zugehörigen Beratungsgremien der Kommission war und ist die Industrie stark vertreten. Lesen Sie dazu den Beitrag von Investigate Europe: Ein Drittel der „Berater“ waren oder sind wegen ihrer Verbundenheit mit der Industrie in Interessenkonflikte verstrickt. Das bringt die EU-Kommission nun heftig in Bedrängnis.

Die Subventionen nehmen den Unternehmen zunächst nur das finanzielle Risiko ihrer Forschung ab. Das eigentliche Geschäft folgt, wenn die Mitgliedsstaaten die so entwickelten Technologien kaufen, weil es gesetzlich vorgeschrieben wird. Und auch dafür gibt die EOS den Takt vor. So war es Rebuffis Organisation, die schon seit 2010 den Ausbau der Frontex-Agentur zur „Grenzschutzbehörde auf EU-Niveau“ mit „der Fähigkeit zur großflächigen Überwachung“ anmahnte, bis die EU-Kommission dann 2015 genau das auf den Weg brachte.

Dabei schreckt Rebuffi nicht davor zurück, die Tragödie der ertrunkenen Flüchtlinge für die eigenen Zwecke einzusetzen. 2013 schrieb sein Büro an den damaligen Kommissionspräsidenten Barroso, das „Geschehen von Lampedusa“ sei „nur ein weiteres Beispiel für die Dringlichkeit, bessere Werkzeuge zur frühen Erkennung solch kritischer Situationen bereitzustellen“.

Im Ergebnis setzen die EU-Lenker das Sicherheitsbedürfnis der Bürger mit privaten Wirtschaftsinteressen gleich. Ob die so propagierten Technologien das Leben der Europäer tatsächlich sicherer machen, wird nicht mehr geprüft. Wie dreist dieses Geschäft inzwischen läuft, demonstriert der Ausbau des EU-Datenbanksystems.

Das begann mit dem EU-weiten Register für Flugpassagiere, Passenger Name Record genannt (PNR). Schon seit 2011 fordert die EU-Kommission, nach dem Vorbild der USA die Reisedaten sämtlicher Flugpassagiere über die Außengrenzen zu speichern. Dies sei zur Bekämpfung von „Terrorismus“ und anderer „Schwerkriminalität“ nötig.

Erstmals sollen damit persönliche Daten von zig Millionen Bürgern ohne polizeilichen Anlass für fünf Jahre gespeichert werden. Diesem Tabubruch verweigerte der Innen- und Justiz-Ausschuss des Europaparlaments 2013 zunächst die Zustimmung. Weder die „Notwendigkeit“ noch die „Angemessenheit“ seien bewiesen, befanden die Abgeordneten. Damit seien die zentralen Kriterien für einen Eingriff in die Grundrechte nicht erfüllt.

Nach den Terroranschlägen in Paris im Januar 2015 kümmerte das Regierungen und Kommissare nicht mehr. Frankreichs damaliger Innen- und heutiger Premierminister Bernard Cazeneuve bezichtigte das Parlament der „unverantwortlichen Verzögerung“ der Terrorbekämpfung. Manuel Valls, seinerzeit Premier und nun Bewerber für das Präsidentenamt, reiste eigens zum Straßburger Plenum, um Druck zu machen. Dem gab die Mehrheit nach und ließ das Gesetz im April passieren.

Während der Debatte kam allerdings ein wichtiger Umstand nicht zur Sprache. Einer der führenden Anbieter der zugehörigen Technologie ist der französische Konzern Safran, der im Pariser Vorort Evry mehr als 3300 Menschen beschäftigt. Und Evry ist die politische Basis von Ex-Premier Valls, der dort bis 2012 Bürgermeister war. Ob das Valls’ Intervention antrieb, ist nicht zu belegen. Klar ist allerdings, dass die EU-Staaten nun bis 2018 mehr als 500 Millionen Euro investieren müssen, um die Register einzurichten und dem Zugriff der Polizeibehörden zu öffnen. Erfasst werden nun auch alle innereuropäischen Flugreisenden. Den Auftrag für Frankreich und Estland hat der Safran-Konzern schon bekommen.

Dabei hat das Projekt womöglich gar keinen Bestand. Es stehe im „krassen Widerspruch“ zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und sei der Einstieg in die in Deutschland verbotene „Rasterfahndung“, warnt der grüne Europaparlamentarier Jan Albrecht, der als Architekt der EU-Datenschutz-Gesetzgebung gilt. Insbesondere die fünfjährige „Vorratsdatenspeicherung“ werde das Gericht nicht akzeptieren. Das erwartet auch Wojciech Wiewiorowski, Vizechef der EU-Datenschutzbehörde. Bisher habe schließlich „niemand demonstriert, wie die Passagierdaten sinnvoll genutzt werden können.“ Tatsächlich konnte die Kommission keine empirischen Belege für den polizeilichen Nutzen vorlegen.

„Smart Borders“ – ein „megalomanisches Projekt“

Das gilt erst recht für ein weiteres Datengroßprojekt der EU-Lenker: Die Einrichtung eines „Entry-Exit-Systems“ (EES) für alle ein- und ausreisenden Nicht-EU-Bürger, ebenfalls nach US-Vorbild. Dafür sollen alle 1800 Kontrollstellen an den Außengrenzen der Schengen-Staaten so ausgerüstet werden, dass Reisepässe, Visa, Fingerabdrücke und Gesichtsbilder elektronisch erfasst, auf mögliche polizeiliche Suchmeldungen geprüft und in einer zentralen Datenbank gespeichert werden.

Nicht mehr die Stempel im Pass, sondern die Einträge auf den Servern im Straßburger Datenbunker sollen künftig festhalten, wann Besucher ein- und wieder ausgereist sind. Obwohl dies Grenzkontrollen viel komplexer macht, verspricht die Kommission, das Programm werde die Abfertigung beschleunigen, um die stark ansteigende Zahl der Reisenden zu bewältigen. „Selbst-Bedienungs-Systeme und elektronische Kontrolltüren“ sollen die Ein- und Ausreise „erleichtern“ und so den Zeitaufwand für die Grenzbeamten verkürzen. „Smart Borders“ nannten die Beamten das geplante technische Wunder, für das ihre Industriepartner bei der EOS schon 2011 eigens eine Arbeitsgruppe einsetzten.

Aber auch in diesem Fall stellte sich das Parlament zunächst quer. Zu teuer und nutzlos sei das „megalomanische Projekt“, befand 2013 die Abgeordnete der Liberalen, Sofia in’t Veld, und wusste die Mehrheit hinter sich. Die Kommission musste einen Rückzieher machen. Aber da waren schon mehr als 30 Millionen Euro an drei internationale Konsortien vergeben worden, um die benötigte Technologie zu entwickeln.

Kommissar Avramopoulos und seine Beamten gaben darum am Parlament vorbei eine Pilotstudie bei der Datenbehörde eu-LISA und dem Beraterkonzern PWC in Auftrag. Damit profilierte sich das Unternehmen auch gleich als Projektmanager für die künftige Beschaffung in den Mitgliedsstaaten. Im Laufe des Jahres 2015 wurden Fingerscanner, Kameras und Dokumentenleser an Flughäfen, Häfen, Landesgrenzen und in Zügen einem Praxistest unterzogen und damit nach Meinung der Kommission die „Machbarkeit“ bewiesen.

Das Votum des Parlaments wollen Kommission und Innenminister seitdem nicht mal mehr abwarten. Zehn Mitgliedsstaaten haben bereits entschieden, Zuschüsse aus dem „EU-Fonds für innere Sicherheit“ zur „Umsetzung des Smart-Borders-Pakets“ abzurufen.

Die Kosten von 480 Millionen Euro gelten als geschönt

Doch das Verblüffende ist: Niemand weiß, was das bringen soll. „Wir werden die Namen der Leute erfahren, die ihr Visum überziehen, die ,overstayers‘, und dann weiß doch niemand, wo sie sind. Was soll’s also?“, spottet Ska Keller, Vizechefin der Grünen-Fraktion im EU-Parlament. Der portugiesische Abgeordnete Carlos Coelho und angesehene Rechtsexperte der Konservativen sieht das genauso. „Wir bekommen nur eine Statistik“, sagt er. „Warum sollen wir dafür so ein teures System aufbauen?“ Das kann auch Kommissar Avramopoulos nicht beantworten. Das System „komme der Forderung der Bürger nach Schutz und Sicherheit nach“, behauptet er. Das Wie bleibt er schuldig.

Dafür wird allerdings viel Geld fließen. Die von der Kommission angesetzten Kosten von 480 Millionen Euro gelten als geschönt. Die Autoren einer Studie für das Parlament kamen auf „akkumulierte Kosten für die Mitgliedsstaaten“ von mehr als einer Milliarde Euro bis 2027. Und selbst das unterliege einer „Fehlermarge von 15 bis 20 Prozent“, warnten sie.

Fehlerhaft ist auch die Technologie selbst. Zwar heißt es im Abschlussbericht, der Praxistest habe „den wirksamen Einsatz von Geräten zur biometrischen Identifikation an den Grenzen bestätigt“. Doch verborgen im technischen Anhang erzählen die Mess-Ergebnisse das Gegenteil. Da funktionierte der Abgleich der Bilddaten der Pässe mit dem aktuellen Kamerabild am Flughafen Stockholm nur in 39 Prozent aller Fälle.

Am Flughafen Lissabon scheiterte jeder zweite Reisende am getesteten „automatic border gate“. In Frankfurt, wo das sogar noch ohne Fingerabdruckprüfung lief, kam trotzdem jeder Vierte nicht durch. In den Zügen an der rumänischen Grenze fielen die Geräte an Sommertagen einfach aus und an den Landesgrenzen erzeugten sie enorme Verzögerungen.

Noch schwerer wiegt, dass die angestrebte Automatisierung, selbst wenn sie technisch funktioniert, weniger Sicherheit bringt statt mehr. Das bestätigen Grenzbeamte mehrerer Schengen-Staaten. „Wenn niemand mehr den Pass auf ältere Stempel durchsieht, dann wird die Reisegeschichte nicht geprüft“, warnt etwa ein Bundespolizist mit 20 Jahren Erfahrung am Flughafen Frankfurt. „Wir erfahren nicht mehr, ob jemand vor der Ankunft aus Thailand vielleicht im Irak oder Jordanien war.“

„Maschinen machen kein ‚profiling’“ , erklärt sein portugiesischer Kollege Marco do Carmo. Das aber sei entscheidend: „Sehen wie die Leute reagieren, sehen wie sie sprechen.“ Nur so finde man Verdächtige. Der Abgleich der im Pass gespeicherten Gesichtsdaten mit dem per Kamera erfassten Bild sei nur ein Kompromiss, berichtet Vidar Rasmussen, Grenzbeamter am Flughafen Oslo. „Je genauer das eingestellt ist, desto mehr falschen Alarm gibt es“, berichtet er aus der Erfahrung mit den „e-gates“, die es heute schon für die Schengen-Bürger gibt. Die Kalibrierung obliege aber den Herstellern.

Auch Alexander Nouak, Experte für Biometrie beim Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung, mahnt zur Skepsis. Eine „schnelle Passage durch die E-Gates ist nur möglich, wenn der Schwellenwert für den Bildvergleich nicht zu streng ist.“ Zudem könnten die Maschinen niemals herausfinden, ob ein echter Pass womöglich illegitim ausgestellt wurde. „Das können nur Beamte, die Fragen stellen.“ Die Technik könne ihnen die Arbeit erleichtern, aber sie ganz sicher nicht ersetzen. Für mehr Personal wollen Staaten und Flughafenbetreiber aber nicht zahlen. Wenn dann die rapide steigende Zahl der Reisenden über die Außengrenzen ohne zusätzliche Grenzbeamte maschinell abgefertigt wird, werden Kriminelle und Terroristen es leichter haben.

„Mit diesem System wird jedermann zum Verdächtigen“

Trotzdem sollen die biometrischen Daten so wie schon die Reise- und Zahlungsdaten von zig Millionen Bürgern jahrelang auf Vorrat gespeichert werden. Im Ergebnis würden künftig polizeiliche Datenbanken über Straftäter mit solchen über jedermann systematisch verknüpft und gemeinsam abgefragt – nach Meinung vieler Juristen ein Unding. „Die Logik des Verdachts setzt die Logik des Rechts außer Kraft“, warnten acht Rechtsexperten aus vier EU-Ländern in einem jüngst erstellten Gutachten für das EU-Parlament.

Auch der EU-Datenschutzbeauftragte Giovanni Buttarelli erhob „ernste Bedenken“ wegen des unbegrenzten Zugriffs der Polizeibehörden. „Mit diesem System wird jedermann zum Verdächtigen“, warnt die Abgeordnete Keller. So werde das Datenschutzrecht erst bei Nicht-EU-Bürgen ausgehebelt, „weil die sich nicht wehren können, und irgendwann machen sie es mit jedem“. Tatsächlich hat Frankreichs Regierung beantragt, das „Smart Borders“-Gesetz auf alle EU-Bürger auszudehnen.

Aber auch damit wollen es die Überwachungsplaner der EU-Kommission noch nicht bewenden lassen. Künftig sollen alle Besucher der Schengen-Region aus Drittstaaten sich auch schon vorab per Internet bei den EU-Behörden anmelden, fordern Avramopoulos und Frans Timmermanns, der mächtige Vizechef der Kommission. Der passende Gesetzentwurf liegt schon vor.

Dabei sollen sogar Gesundheitsdaten abgefragt und Sperrlisten angelegt werden. Nichts davon ist nach geltendem Datenschutzrecht legal. Seit neuestem planen Brüssels Sicherheitsstrategen sogar die Integration aller dann sechs Datenbanken zu einem großen System. Das Ziel sei ein „EU-weites biometrisches Identitätsmanagement“ erklärt Sicherheitskommissar Avramopoulos. Käme es dazu, wäre jedermann jederzeit überall per Kamera zu identifizieren. „Europas Datenbanksystem wird nach europäischem Recht und unter Einhaltung der europäischen Grundrechte gestaltet“, beteuert der Kommissar.

Doch was für ein Europa wird es sein, das da entsteht?

Datenbanken

Die zentrale Datenbank für die Polizeibehörden der 30 Mitgliedsländer ist das Schengen-Informations-System (SIS). Darin sind Datensätze über etwa eine Million polizeilich gesuchte Personen gespeichert. Abrufbar sind auch Angaben über rund 69 Millionen gestohlene Objekte wie Autos oder Schmuck sowie Feuerwaffen. Für die Grenzkontrolle ist zudem das Visa-Informations-System (VIS) in Gebrauch. Es enthält die Daten und Fingerabdrücke von rund 25 Millionen Antragstellern für ein Visum zur Einreise in den Schengenraum. Dazu speichert die Datenbank Eurodac die Fingerabdrücke von rund fünf Millionen Asylbewerbern. Der Abgleich soll verhindern, dass eine Person in mehreren Ländern einen Asylantrag stellt. Zusätzlich werden die Polizeibehörden EU-weit bis 2020 Zugriff auf Register für alle Reisenden auf Flügen über die Außengrenzen und innerhalb der EU bekommen. Für diesen Passenger Names Record (PNR) müssen die Fluggesellschaften alle Angaben zur Buchung, Flugplan, Gepäck, Reisebegleiter und Zahlungsmodalitäten übermitteln. Außerdem planen die Schengen-Staaten ein Entry-Exit-System (EES), in dem Passfotos, Fingerabdrücke und Reisedaten von Nicht-EU-Bürgern beim Überqueren der Außengrenzen erfasst und für fünf Jahre gespeichert werden sollen. Zudem sollen sich Besucher aus Nicht-EU-Staaten vor der Einreise anmelden und ihre persönlichen Daten im European Travel and Authorisation System (ETIAS) hinterlegen. Für beide Systeme steht die Zustimmung des EU-Parlaments noch aus. Aber die Mitgliedsstaaten haben mit der Einrichtung bereits begonnen.