Quelle: Zeit Online

Deutschland rüstet afrikanische Staaten wie Tunesien mit Überwachungstechnik auf, um Flüchtlinge zu stoppen. Für europäische Konzerne ist das ein Milliardengeschäft.

Von Hauke Friederichs und Caterina Lobenstein

Die wichtigste Grenze der Bundesrepublik Deutschland liegt nicht vor Passau oder Deggendorf. Sie liegt nicht am Rhein, nicht an der Oder, den Alpen oder am Wattenmeer. Sie liegt weit von Deutschland entfernt, sie führt durch sandige Wüsten, entlang von Küsten mit weißem Strand und türkisblauem Meer. Deutschlands wichtigste Grenze liegt in Afrika. Frank Vornholt soll dafür sorgen, dass sie gesichert wird.

An einem warmen Oktobertag fährt Vornholt in einem Kleinbus von der tunesischen Hauptstadt Tunis Richtung Südwesten, um nach den Männern zu schauen, die die Grenze bewachen. Er trägt Jeans und Sakko, auf seinem Schoß liegt eine Mappe mit Reiseunterlagen.

Vornholt ist Beamter im deutschen Innenministerium, Referat B4: Internationale grenzpolizeiliche Angelegenheiten. Jenes Referat, das zurzeit vor allem ein Ziel verfolgt: Es soll der Bundesregierung dabei helfen, Flüchtlinge aus Afrika auf ihrem Weg nach Deutschland zu stoppen.

Vornholt guckt aus dem Busfenster. Draußen rauscht Tunesien vorbei, pinienbewachsene Hügel, ausgetrocknete Flussläufe, alte Frauen, die Ziegen von den Hängen treiben, und junge Männer, die am Straßenrand Granatäpfel verkaufen. Auf der Fahrbahn streunen Hunde. Im Straßengraben wachsen Kakteen.

„Die Flüchtlingskrise“, sagt Vornholt, „wird man allein auf dem europäischen Kontinent nicht lösen können.“ Tunesien aber könnte der Schlüssel zu einer Lösung sein.

Nach zwei Stunden Fahrt biegt der Kleinbus in einen Feldweg ein und hält vor einem Tor. Uniformierte Männer salutieren, sie tragen Maschinengewehre. Vornholt ist am Ziel: die Kommandoschule der tunesischen Nationalgarde im Dorf Oued Zarga. Vor dem Schulgebäude weht die tunesische Flagge, daneben Schwarz-Rot-Gold. Hier, mitten in Nordafrika, bildet Deutschland tunesische Grenzpolizisten aus.

Die Grenzer rennen mit vorgereckten Sturmgewehren über das holprige Übungsgelände, geduckt und fast lautlos, nur der Schotter knirscht unter ihren Stiefeln. Sie tragen dunkelgrüne Uniformen, Funkgeräte baumeln an ihren Gürteln, Ferngläser um ihren Hals. Geschmeidig schwenken sie die Gewehre nach rechts, nach links, nach vorn.

„Los, los, los!“, ruft ein Mann mit Safarihut und aufgenähtem Bundesadler an der Schulter. Er ist der Ausbilder hier, ein Polizeioberkommissar aus Sachsen. Mit verschränkten Armen steht er auf dem Platz. Er pustet in seine Trillerpfeife. Die Tunesier gehen in Deckung. Sie ducken sich hinter rostigen Ölfässern und alten Autoreifen, werfen sich auf den Boden, robben über den Schotter, keuchen, schwitzen und schnaufen. Die Mittagssonne brennt.

Der deutsche Kommissar bringt den tunesischen Grenzschützern bei, wie sie sich und ihre Kameraden vor bewaffneten Feinden schützen. Am Ende der Übung ruft er die Rekruten zusammen. „Ein Superergebnis war das heute“, sagt er. „Weiter so!“

Der große Plan aus dem Innenministerium

Drinnen im Hauptgebäude der Polizeischule sitzt Frank Vornholt in einem Büro mit gepolsterten Türen und schweren Sesseln, neben ihm ein Übersetzer und zwei Bundespolizisten, die seit einem Jahr in Tunesien stationiert sind. Es ist das Büro des Brigadegenerals, der die Schule leitet, ein kleiner Tunesier mit breiten Schultern, in Flecktarnuniform. Über dem Schreibtisch hängen goldgerahmte Urkunden, in einer Vitrine liegen Orden und Ehrennadeln. Der General schüttelt Vornholt und den anderen die Hände. „Mes amis allemands!“, ruft er: „Meine deutschen Freunde!“ Er reicht Pistazien und geröstete Mandeln, bedankt sich für die Unterstützung aus Deutschland und verspricht: „Bis spätestens 2020 wird an allen Grenzen Tunesiens nach deutschem Standard patrouilliert.“

Frank Vornholt nickt zufrieden.

Mehr als 60 Ausbildungsmissionen hat die deutsche Bundespolizei in diesem Jahr für Tunesien organisiert. Sie hat Trainer und Ausrüstung nach Tunesien geschickt und tunesische Grenzer zur Ausbildung nach Deutschland geholt. Die Tunesier haben gelernt, wie man patrouilliert, wie man gefälschte Pässe erkennt und verdächtige Personen befragt, wie man Nachtsichtgeräte und Wärmebildkameras bedient, wie man die Seegrenzen kontrolliert, wie man Bootsflüchtlinge rettet und Schleuser auf See verhaftet.

Die Ausrüstung liefert Deutschland gleich mit: Lastwagen, Pick-ups und Schnellboote für Patrouillen, Anhänger mit Lichtmasten zum Überwachen der Grenze bei Nacht, Tausende Gefechtshelme und Splitterschutzwesten, Hunderte Schutzbarrieren und Fernrohre, Dutzende Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräte. Bald sollen für die tunesisch-libysche Grenze auch Dingos geliefert werden, gepanzerte Fahrzeuge der Bundeswehr. Außerdem haben die Deutschen den Tunesiern ein Dokumentenprüflabor geschenkt, mit dem sie gefälschte Pässe erkennen können, für rund 250.000 Euro. Die Schnellboote, die Deutschland der tunesischen Küstenwache gratis überlässt, kosten jeweils 300.000 Euro.

Allein in diesem Jahr hat Deutschland einen zweistelligen Millionenbetrag in Tunesiens Grenzschutz investiert. Und das ist erst der Anfang: Die Hilfe soll bis mindestens 2020 weiterlaufen. Auch Frankreich, Großbritannien und Italien unterstützen Tunesiens Grenzbehörden mit Millionen, ebenso die EU. In den kommenden Jahren will sie unter anderem drei große Kasernen für die Grenzer bauen.

Die tunesische Regierung muss für all das keinen einzigen Cent ausgeben. Die Ausrüstung ist ein Geschenk. Und das Geschenk ist Teil eines großen Plans. Der Plan kommt aus Berlin.

Einen Monat vor seiner Reise nach Tunesien sitzt Frank Vornholt im Büro seines Chefs im Bundesinnenministerium in Berlin-Moabit. Vornholts Chef heißt Helmut Teichmann, er ist Leiter der Abteilung Bundespolizei – die rechte Hand des Innenministers beim Thema Grenzschutz.

Teichmann, ein Mann mit Bürstenschnitt und fester Stimme, legt eine laminierte Landkarte von Nordafrika auf den Tisch. „Die Verhinderung der illegalen Migration beginnt nicht erst an unseren Binnengrenzen“, sagt er, „wir müssen uns auf die Transitstaaten zubewegen.“ Während er das sagt, fährt Teichmann mit dem Zeigefinger die Länder am südlichen Rand des Mittelmeers ab. Einige sind blau eingefärbt: Ägypten, Tunesien, Marokko. Dorthin hat Deutschland Polizeibeamte entsandt, die bei der Bewachung der Grenzen helfen sollen. In Tunis hat die Bundesregierung vor einem Jahr sogar ein Verbindungsbüro für ihre Polizisten eröffnet. Ginge es nach Teichmann, wäre auf dieser Karte bald ganz Nordafrika blau.

Die Bundesregierung will Flüchtlinge stoppen, bevor sie Europa erreichen. „Vorverlagerungsstrategie“ nennt Teichmann das. Die Strategie ist längst zur Staatsräson geworden, europaweit: Spanien und Italien schicken seit Jahren Technik, Trainer und Milliarden von Euro nach Nordafrika, um Migration zu verhindern.

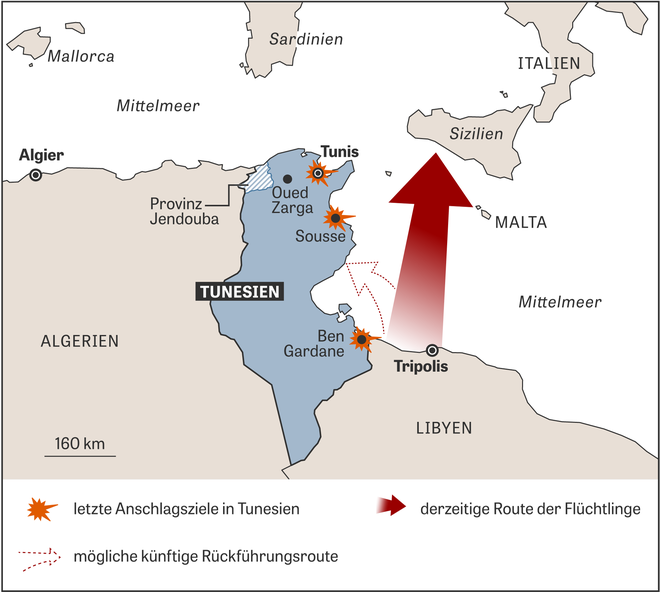

Die EU unterstützt selbst Diktaturen wie den Sudan mit Geld, um Flüchtlingen den Weg zu versperren. Mit etlichen afrikanischen Staaten verhandelt sie Rückübernahmeabkommen, um Flüchtlinge, die es doch aufs Meer geschafft haben, zurück nach Afrika zu bringen. Eine Schlüsselrolle könnte dabei Tunesien spielen: Die Bundeskanzlerin Angela Merkel regte kürzlich an, mit dem Land einen ähnlichen Deal zu schließen wie mit der Türkei. Die war lange auch ein Transitland für Flüchtlinge. Jetzt hat sie sich verpflichtet, ihre Küsten streng zu bewachen. Und vor allem: Flüchtlinge, die es nach Europa schaffen, wieder zurückzunehmen.

Ein neuer Eiserner Vorhang entsteht

Wegen dieses Deals kommen zurzeit kaum Menschen aus dem Nahen Osten in die EU. Aus Afrika aber fliehen sie weiter. Die meisten von ihnen legen in Libyen ab, Tunesiens östlichem Nachbarstaat. Das Land ist vom Bürgerkrieg zerstört. Es gibt dort keine verlässliche Grenzpolizei, die man ausrüsten, keine stabile Regierung, mit der man Abkommen schließen könnte.

Was aber wäre, wenn die Menschen, die vor der libyschen Küste von europäischen Rettungsschiffen geborgen werden, künftig nicht mehr nach Italien gebracht würden, sondern nach Tunesien?

Eigentlich hat Tunesien kein Interesse daran, Fremde ins Land zu lassen. Das Land wird von Terroristen des „Islamischen Staates“ (IS) bedroht, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Doch auch die Türkei hatte sich anfangs gegen ein Flüchtlingsabkommen gesperrt. Dann versprach die EU Geld und politische Zugeständnisse. Schließlich willigte die türkische Regierung ein.

Teichmann tippt auf die Nordafrikakarte. „Die EU müsste bereit sein, auch Länder wie etwa Tunesien für die Aufnahme von Flüchtlingen finanziell großzügig zu unterstützen“, sagt er.

Mitte Oktober trafen sich die Staats- und Regierungschefs der EU, um zu beraten, wie sie Menschen, die aus Afrika nach Europa fliehen, aufhalten könnten. Sie legten fest, dass Länder, die Flüchtlinge zurücknehmen und ihre Grenzen gut bewachen, mehr Entwicklungshilfe bekommen sollten. Jenen Staaten, die das nicht tun, soll Geld gestrichen werden.

Ein neuer Eiserner Vorhang entsteht vor den südlichen Toren Europas. Beschlossen haben ihn die Staats- und Regierungschefs der EU. Errichtet wird er unter anderem von europäischen Rüstungskonzernen, nicht nur in Tunesien. Das französische Unternehmen Thales etwa hat an 25 afrikanische Staaten ein elektronisches System für Passkontrollen geliefert, zum Teil subventioniert von der EU. Der italienische Konzern Leonardo-Finmeccanica produziert Aufklärungsflugzeuge für die Seeüberwachung in Nordafrika, Rheinmetall baut in Afrika eine Fabrik für Panzerwagen auf, mit denen man an der Grenze patrouillieren kann. Auch die Rüstungssparte des Airbus-Konzerns, der zu gut elf Prozent dem deutschen Staat gehört, verdient an den neuen Grenzen. Im vergan-genen Jahr hat die deutsche Regierung etliche Airbus-Produkte an die tunesische Grenzpolizei verschenkt: Nachtsichtgeräte vom Typ Night Owl M, Wärmebildkameras, Hightechfernrohre und Radarsysteme. Früher verdienten die Rüstungskonzerne an der Grenze zwischen Ost und West. Heute verdienen sie an der Grenze zwischen Nord und Süd.

Ob sich Tunesien darauf einlässt, die Flüchtlinge, die in Libyen starten, für Geld und Geschenke an seine Küste zu holen, ist noch nicht klar. Die Grenzschutzausrüstung der Deutschen nimmt die tunesische Regierung aber schon einmal dankend an – vor allem um sich vor Terroranschlägen zu schützen. Kämpfer des IS hatten im vergangenen Jahr an einem Badestrand in Sousse und in einem Museum in Tunis um sich geschossen, seitdem fürchtet das Land weitere Angriffe. Bei den Anschlägen kamen vor allem Urlauber ums Leben. Nun liegt der Tourismus brach, einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes, die Strände sind fast leer. Im März dieses Jahres fielen dann auch noch mehr als 60 IS-Kämpfer in die tunesische Grenzstadt Ben Gardane ein. Sie kamen aus Libyen. Deshalb errichten die USA an der tunesisch-libyschen Grenze nun eine moderne Grenzanlage. Deutschland steuert die Technik für ein mobiles Überwachungssystem bei.

Tunesien hat in Deutschland einen wichtigen Partner im Kampf gegen den Terror gewonnen – und Deutschland hofft auf einen verlässlichen Helfer bei der Abwehr von Flüchtlingen. Während vor einigen Jahren noch Tausende Menschen von der tunesischen Küste ablegten und in kleinen Holzbooten nach Europa fuhren, wagt heute kaum mehr jemand die Überfahrt. Grenzschützer patrouillieren vor der tunesischen Küste. Darauf hatten anfangs vor allem die Italiener gedrängt und Geld dafür gegeben. Nun aber unterstützt auch Deutschland die Offiziere der tunesischen Küstenwache.

In der Neustädter Bucht an der deutschen Ostseeküste kann man ihnen beim Training zuschauen. An einem kalten Oktobermorgen preschen dort zwei rote Schnellboote über die Wellen. Der Himmel ist dunkelgrau, der Nieselregen kommt von der Seite. Auf den Schnellbooten stehen tunesische Grenzschützer, sie tragen die dunkelblauen Regenanzüge der deutschen Bundespolizei, die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Sie halten auf ein Schiff zu, das wenige Meter vor ihnen fährt. Der Außenborder röhrt, es riecht nach Benzin, dann prallt die Gummischnauze des Schnellboots gegen die Bordwand. Der Tunesier am Steuer hebt die Hand, die anderen schwingen sich über die Reling, stürmen das Schiff. Dort kriegen sie einen Mann zu fassen, drücken ihn an die Wand, fesseln seine Hände mit Handschellen. Dann tragen sie den Gefangenen vom Schiff, hieven ihn auf das Schnellboot und drehen wieder ab.

Tunesien wird zur Türkei Nordafrikas

Hier, im Maritimen Trainingszentrum der Bundespolizei in Neustadt in Holstein, üben die Tunesier, wie man feindliche Boote entert, Boote von Menschenschmugglern zum Beispiel. Zwei Wochen werden sie kostenfrei unterrichtet, dann fliegen sie zurück nach Tunesien.

Mithilfe der Bundespolizei soll Tunesien zur Türkei Nordafrikas werden, zum vorgelagerten Grenzposten der Bundesrepublik. Bis vor Kurzem hatten sich die Polizeiausbilder vor allem um die Unterstützung der Sicherheitsbeamten in Afghanistan gekümmert, auch Frank Vornholt war mehrmals in Kabul, er hat dort Generäle beraten. Damals hieß es, Deutschlands Sicherheit werde auch am Hindukusch verteidigt. Heute müsste der Spruch anders lauten: Deutschlands Grenze wird auch am Mittelmeer geschützt.

Noch immer wagen jeden Monat Tausende Menschen die gefährliche Fahrt übers Mittelmeer, sie fliehen vor Kriegen, Gewalt und Armut. Vor wenigen Wochen wurden auf der Route von Libyen nach Italien an einem einzigen Tag mehr als 6.000 Flüchtlinge aus dem Wasser geborgen und nach Italien gebracht, so viele wie nie zuvor. Mehr als 3.000 Menschen sind allein in diesem Jahr auf der Route gestorben – ebenfalls so viele wie noch nie.

Helmut Teichmann, der Abteilungsleiter aus dem Innenministerium, glaubt, dass noch viel mehr Menschen fliehen werden. Er blickt auf die Landkarte von Nordafrika und setzt den Zeigefinger auf einen Staat südlich von Tunesien: Niger. „In Niger hat im Schnitt jede Frau über sieben Kinder“, sagt er. „Der Kontinent explodiert bevölkerungsmäßig.“ Auch deshalb, sagt Teichmann, würden künftig mehr Afrikaner nach Europa aufbrechen, mag die Überfahrt noch so gefährlich sein. „Solange die Tür auch nur ein Stück breit aufsteht, werden sie es versuchen.“

Teichmann soll diese Tür schließen. Deshalb schickt er den Beamten Frank Vornholt nach Tunesien.

Während seiner Reise dort spricht Vornholt mit Offizieren der Grenzpolizei und mit Beamten des tunesischen Innenministeriums. Er schüttelt Hände, klopft auf Schultern, trinkt höflich den bitteren Kaffee, den ihm die Tunesier in verzierten Tässchen servieren. Er besucht das Verbindungsbüro der Bundespolizei in Tunis, einen Wachposten an der tunesisch-algerischen Grenze und eine Polizeidienststelle in der Provinz Jendouba. Die Dienststelle ist ein zerfallener Kolonialbau mit bröckelndem Putz und zersplitterten Fliesen. Drinnen steht ein Sofa, aus dem der Schaumstoff quillt, draußen picken Hühner im Staub. Im kommenden Jahr soll das Gebäude renoviert und vergrößert werden. Die Kosten von rund 900.000 Euro trägt der deutsche Staat.

In der Hauptstadt Tunis, in einem ruhigen Arbeiterviertel, sitzt ein Mann in einem Keller. Er macht sich eine Dose Celtia auf, helles tunesisches Bier. Er ist groß und schlaksig und trägt ein gebügeltes Hemd. Er sagt: „Ihr Deutschen macht einen Riesenfehler.“ Der Mann heißt Touré Blamassi, ist 34 Jahre alt und in der Elfenbeinküste geboren. „Ihr Deutschen wollt eine schnelle Lösung“, sagt er. „Keine, die das Problem beseitigt.“

Die Wände des Kellers sind violett und rosa gestrichen, der Boden ist aus nacktem Beton. Schwarze Barhocker stehen im Raum, rote Sofas, hellblaue Plastiktische. Von den Wänden hängen Lichterketten, sie blinken neongrün und blau, auf einem Flachbildschirm läuft ein Fußballspiel, OGC Nizza gegen Olympique Lyon. Der Keller ist eine Bar für Einwanderer aus Westafrika, aus Kamerun, Gabun und der Elfenbeinküste. Weiße kommen hier selten vorbei. Die Bar ist illegal, geheim ist sie nicht. Dass die Polizei den Keller nicht schließe, sagt Blamassi, lasse sie sich vom Betreiber der Bar gut bezahlen.

Eine Frau in knallrotem Kleid stöckelt die Treppe herunter. Sie serviert gebratene Hähnchenschenkel mit Maniok und Tomatensalat. Blamassi beißt in sein Hühnchen. „Clandestine, mais délicieuse“, sagt er: „illegal, aber lecker“.

Touré Blamassi zog vor zwölf Jahren zum Studieren nach Tunis. Heute arbeitet er für die Flüchtlingsorganisation Terre d’asile Tunisie. Außerdem hat Blamassi einen Verein gegründet, Sahara Connection heißt er. Er soll jungen Afrikanern Zukunftsperspektiven in ihrer Heimat zeigen – und sie davon abhalten, übers Meer nach Europa zu fliehen. Blamassi geht es wie Frank Vornholt: Er will nicht, dass die Menschen über das Mittelmeer fliehen. Aber er glaubt nicht daran, dass man es durch schärfer bewachte Grenzen verhindern kann. „Migration ist kein sicherheitspolitisches Problem“, sagt er. „Migration ist ein Problem des Mangels: des Mangels an Arbeitsplätzen, an Gesundheitsversorgung, an Träumen.“

Ein Aktivist warnt vor dem deutschen Plan

Blamassi erzählt von seiner Heimat Westafrika, von den europäischen Firmen, die dort Geschäfte machen: vom Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé, der den Markt für Kakaopulver beherrscht. Vom französischen Logistikunternehmen Bolloré, das die Häfen betreibt. Vom Ölkonzern Total, der die Bodenschätze aus der Erde holt. „Ihr erobert unsere Märkte, aber wir haben kaum was davon“, sagt Blamassi. „Deshalb gehen die Leute nach Europa. So einfach ist das.“

Touré Blamassi kennt den Plan, den Frank Vornholts Chef in seinem Berliner Büro ausgebreitet hat: Tunesien zu einem Auffanglager für afrikanische Flüchtlinge zu machen. Er glaubt nicht, dass der Plan eine gute Nachricht für Flüchtlinge ist, die dann hier festsitzen würden: „Was glaubst du, warum wir zum Biertrinken in den Keller gehen?“

Schwarze werden auf den Straßen von Tunis oft beschimpft, als „Affen“ oder “ Diener“. Viele Einwanderer, vor allem Frauen aus Westafrika, werden von Menschenhändlern ins Land geschmuggelt und als Putzfrauen oder Gärtner an wohlhabende tunesische Familien verkauft. An diesem Menschenhandel sei auch die Grenzpolizei beteiligt, behauptet die Organisation Terre d’asile Tunisie. Jene Polizei, die von Deutschland trainiert und ausgerüstet wird.

Andere Hilfsorganisationen sagen, sie könnten nicht ausschließen, dass das stimmt. „Die tunesische Grenzpolizei hat eine lange Tradition von Korruption und Menschenrechtsverletzungen“, sagt der Menschenrechtler Ramy Khouili von der Organisation Euromed Rights, die sich mit Migration im Mittelmeerraum beschäftigt. „Wir haben Fälle von Flüchtlingen dokumentiert, die verhaftet und geschlagen wurden, die tagelang kein Wasser und Essen bekamen. Einige wurden mit Bussen an die algerische und libysche Grenze gefahren und dort ausgesetzt.“ All das geschehe vor allem im Süden des Landes. Dort, wo Tunesien eine Wüste ist.

Der Bundesbeamte Frank Vornholt sagt, bei der Ausbildung der tunesischen Grenzer seien Menschenrechte ein wichtiges Thema. Die deutschen Trainer würden zum Beispiel großen Wert darauf legen, dass man Gefangene nicht misshandeln darf. Was die Tunesier in den entlegenen Grenzregionen im Süden des Landes machten, könne jedoch niemand kontrollieren. „Die Wüste dort ist militärisches Sperrgebiet“, sagt er. „Wir dürfen da nicht rein.“

Während europäische Beamte wie Frank Vornholt und afrikanische Aktivisten wie Touré Blamassi darüber nachdenken, wie sich die Migration aus Afrika und das Sterben auf dem Mittelmeer verhindern ließen, während sie darüber streiten, ob man in den Herkunftsstaaten der Flüchtlinge einen besseren Grenzschutz braucht oder eher eine gerechtere Handelspolitik, während all dieser Debatten wächst auf dem afrikanischen Kontinent ein riesiger neuer Markt.

In vielen Gegenden Afrikas waren Grenzen lange Zeit nicht mehr als Linien auf einer Landkarte, willkürlich gezogen von europäischen Kolonialherren. Die Menschen, die dort vorbeikommen, können diese Grenzen nicht sehen: Nomaden und Händler, Wanderarbeiter, Flüchtlinge. Dort, wo auf der Karte die Linie verläuft, steht kein Zaun, kein Überwachungsradar. Das ändert sich gerade – weil die EU es so will. Und die Staaten entlang der Fluchtrouten werden zu einem vielversprechenden Markt für Unternehmen, die all das anbieten, was hier noch fehlt: Zäune, Radaranlagen, biometrische Passerkennungssysteme.

Während der weltweite Markt für klassische Rüstungsgüter, für Panzer, Artillerie und Kriegsschiffe seit Jahren immer kleiner wird, wächst der Bedarf an Grenzschutztechnik. Das britische Marktforschungsunternehmen Visiongain etwa erwartet für die kommenden zehn Jahre ein „nachhaltiges, starkes Wachstum“. Den Grund dafür nennt es auch: die zunehmende Angst vor Terrorismus und Kriminalität – und vor Flüchtlingen.

Wie lukrativ das Geschäft mit den Grenzen schon heute ist, kann man in Paris beobachten, auf der Eurosatory, der größten Rüstungsmesse der Welt.

Der Grenzschutz ist ein Milliardengeschäft

Im Juni 2016 sind dort mehr als 1.500 Unternehmen aus 56 Ländern zusammengekommen, um ihre Produkte auszustellen, auf einer Fläche von mehr als 175.000 Quadratmetern. Darunter sind große europäische Rüstungskonzerne wie Thales, Airbus und Rheinmetall, außerdem Firmen aus Russland, Pakistan und Israel. An welchem Stand man auch fragt – das heiße Thema der Messe ist in diesem Jahr „Border Security“: Grenzschutz. Die meisten Aussteller bieten unter diesem Label nicht Zäune an, sondern Hightech: Drohnen, Roboter, Sensoren.

Draußen vor den Messehallen hat der deutsch-französische Konzern Airbus einen Pavillon aufgebaut, zwei Stockwerke ragt er empor, auf einem Balkon stehen ein französischer Fremdenlegionär und ein afrikanischer Offizier in grüner Uniform. Airbus ist vor allem für seine Flugzeuge bekannt, baut aber auch Rüstungsgüter, Sensoren für die Überwachung von Grenzen zum Beispiel, Wärmebildkameras, Teleskope, Helikopter und Drohnen. Airbus hat die Grenzen von Saudi-Arabien, Rumänien und Algerien ausgestattet, für mehrere Milliarden Euro. Außerdem betreibt es die Satelliten, mit denen die europäische Grenzschutzagentur Frontex das Mittelmeer überwacht. Demnächst will Frontex das Meer zusätzlich mit Drohnen kontrollieren – auch dafür könnte Airbus die Technik liefern.

Noch im Februar wollte Airbus seine Sparte für elektronische Grenzüberwachung an einen amerikanischen Investor verkaufen. Dann aber, Anfang 2016, als jede Woche Zehntausende Flüchtlinge über den Balkan kamen, als das Abkommen zwischen der Türkei und der EU kurz vor dem Abschluss stand und deutlich wurde, dass Europa sich noch weiter abschotten würde, ruderte Airbus zurück. Die Flüchtlinge sind für Airbus zum Wachstumsfaktor geworden. Fragt man die Mitarbeiterin am Messepavillon, wie stark der Konzern von der Aufrüstung der Grenzen in Afrika profitiert, antwortet sie: „Ich darf Ihnen leider nichts sagen.“ Bei der Pressestelle heißt es, „wegen Umstrukturierungen“ sei es schwierig, einen geeigneten Ansprechpartner zu finden.

Andere sind weniger zurückhaltend. Der italienische Konzern Leonardo-Finmeccanica bietet gemeinsam mit dem französischen Rüstungsunternehmen Thales einen gigantischen Zeppelin an, der Kameras und Sensoren an Bord trägt und monatelang in großer Höhe schweben kann. „Damit können Sie die ganze Ägäis überwachen“, sagt der Mitarbeiter am Thales-Stand. Das französische Unternehmen ECA wirbt damit, dass es den Schleusern überlegen ist. Es hat eine Kameradrohne entwickelt, die nicht über Funk, sondern über ein Kabel mit dem Boden verbunden ist. Dank der Drahtverbindung ist sie immun gegen Störsender, mit denen Schlepper die Funküberwachung verhindern könnten. „Noch in zwei Kilometer Entfernung erkennt die Drohne menschliche Ziele“, sagt ein Manager von ECA.

So könnte sie aussehen, die Zukunft der EU-Flüchtlingspolitik, unterstützt von der europäischen Rüstungsindustrie: Hightechsensoren spüren die Flüchtlinge auf, von den Europäern ausgebildete Grenzsoldaten schaffen sie zurück nach Afrika – und dort bleiben sie dann.

Touré Blamassi, der Mann in der rosa gestrichenen Kellerbar, hält das für kurzsichtig. Er sagt, wenn die Flüchtlinge wirklich nach Tunesien gebracht werden sollen, brauche das Land neue Gesetze – keine neuen Grenzen. Zurzeit gibt es in Tunesien kein Asylsystem, keinen Rechtsrahmen, der die Flüchtlinge schützt. Zugleich verbietet der tunesische Staat seinen Bürgern, Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus zu helfen. Seit 2004 gibt es ein Gesetz, das es sogar unter Strafe stellt, ihnen etwas zu essen zu geben oder sie ärztlich zu behandeln.

Frank Vornholt packt nach drei Tagen in Tunesien seinen Koffer und fliegt zurück nach Berlin. Dort werden schon jetzt die Pläne für das kommende Jahr besprochen. 2017 hat das Innenministerium für die tunesischen Grenzer Trainings und Ausrüstung für rund sieben Millionen Euro eingeplant.

Auch die Grenzschutzkonzerne bereiten neue Geschäfte vor. Im kommenden März werden sie sich in der marokkanischen Küstenstadt Casablanca mit hochrangigen Beamten, Militärs und Politikern treffen: beim World Border Congress.